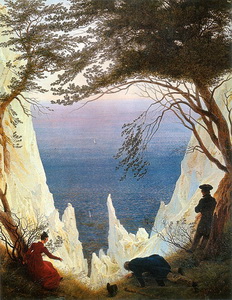

010 「ファールンの鉱山」(「ホフマン短篇集」) 池内紀編訳 岩波文庫 前回のお話から連想が働いて、今回取りあげる本について語るのは、本来ならHoffmann君の方がふさわしそうですが、お話ししづらいというか、作者名からしてまぎらわしいというか(笑)とにかくピンチヒッターとして私、Parsifalが登板いたします。あ、登板ならリリーフか。 アーデルベルト・フォン・シャミッソーの「影をなくした男」から、ドイツ・ロマン派の、とりわけ幻想文学と呼ばれる作品を残したエルンスト・テオドール・アマデウス・ホフマン Ernst Theodor Amadeus Hoffmann を連想しました。さらに、前々回のネルヴァルからもホフマンを連想します。 さて、ここでクイズ。 第1問 シャミッソーの「影をなくした男」から私が連想したのは、ホフマンのなんという小説でしょうか? 第2問 ネルヴァルから連想したホフマンの小説とその小説のヒロインの名前は? 簡単ですよね。問題自体がヒントになっているし(笑) ドイツ・ロマン派の鉱物志向はゲーテ以来のもので、ゲーテの汎神論的自然観が地質学的興味と結びつき、「ファウスト」でも鉱山開発の提案やら大地の精グノームに鉱脈の所在を示させたりやら、鉱山学校に学び、鉱山官を務めたノヴァーリスは「青い花」で主人公に老坑夫の教えを受けさせたりやら。こうした背景には鉱山(鉱物)と錬金術の関係が垣間見えるようです。錬金術というものは、金を精錬・生成することではなくて、いったん死んで甦ること、その過程が大事なのであって、すなわち鉱物の不死性という概念にロマン主義と呼応するものがあったということなんです。従って、地底の花である鉱物を題材にした作品は数多く、ルートヴィヒ・ティーク、アヒム・フォン・アルニム、クレメンス・ブレンターノ、アーダルベルト・シュティフター、それに先に述べたノヴァーリス。そしてE.Th.A.ホフマンの「ファールンの鉱山」もそうした系列に連なる短篇小説です。 そもそもヨーロッパの歴史ある鉱山には、熟練の坑夫たちの語り継ぐ伝説も豊富で、各地に超自然的な方法による鉱脈の発見や、悪魔や山の霊との出会い、落盤の不思議な予知、神や聖者による危機からの救出、呪いによる衰亡、廃坑に出没する幽霊といった類の説話には事欠かない、それがドイツ・ロマン派文学が取りあげる主題の温床であったわけですね。そのほとんどは、やはり素朴で迷信深い(敬虔なキリスト教徒として理想化された)坑夫たちの生活を描くファンタジーです。 さて、ホフマンの描く鉱山・主人公たる坑夫の物語はというと、さすがホフマンと言うべきか、ひと味違っており、現実と幻想の入り混じる、分裂と統合、恐怖と恍惚のいずれともつかぬ結末を迎えるメルヒェンとなっています。  Ernst Theodor Amadeus Hoffmann E.Th.A.ホフマンはドイツの作家、作曲家、音楽評論家、画家、法律家。文学、音楽、絵画と多彩な分野で才能を発揮して、存命中は裁判官にして作曲家・劇場監督、という肩書きで世に知られていたひとです。現在では、音楽よりも、後期ロマン派を代表する幻想文学の奇才として、後年への影響大なる巨匠と認められていますね。そうそう、「大酒飲み」という肩書きも忘れちゃいけない、この点でとりわけポイント高し(笑)。 ちなみに本名はエルンスト・テオドール・ヴィルヘルム・ホフマン Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann なんですが、敬愛するヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトにあやかって、WilhelmをAmadeusに変えたと言われています。  ファールンの銅採掘場跡 ファールン Falun は、スウェーデン中部・ダーラナ地方のファールン市にある地区。かつてスウェーデンの銅生産を支えた大銅山があったところですが、1992年に閉鎖されています。 ”Die Bergwerke zu Falun”「ファールンの鉱山」は実話に基づいています。 1670年、スウェーデンの銅山ファールンの鉱坑でひとりの若い坑夫が岩の割れ目に落ち、緑礬水に漬かったまま、50年後の1719年に事故当時そのままの若い死体で発見された、発見されたとき、彼のかつての婚約者はまだ生きていて、年老いたこの花嫁だけが、彼が何者であるかを識別することができたという事件です。 この出来事が文学上の主題として取りあげられたのは、ロマン派の哲学者ゴットヒルフ・ハインリヒ・シューベルトの「自然科学の夜の側」中の挿話「ファールンの坑夫」で、その後ホフマンが短篇小説を書き、ほかにもヘーベルの「思いがけない再会」、ホフマンスタールの「ファールンの鉱山」があります。 エーリス・フレーブムは東インド会社の外洋船の船員だったが、長い航海から帰ると母は亡くなっており、酒場で出会った不思議な老人のすすめにより、海洋生活と生まれ故郷の港町を捨て、ファールンの鉱山で坑夫となる。 鉱山で鉱区の所有者であるペールセン・ダールシェーに認められ、彼の娘であるユッラと結婚することになるが、婚礼のその日、エーリスは坑道の奥に「どんなにすてきな柘榴石よりもずっと美しい」アルマンディン鉱石があり、それをユッラへの贈物にしたいと言って、ひとり坑道に入る。すると落盤が起こり、懸命の捜索も甲斐なく、エーリスの遺体は見つからない。 それから50年の歳月が経過したある日、坑道で若い坑夫の死体が発見される。杖にすがった白髪の老婆が現れ、「わたしのいとしい花婿だわ!」と死体を抱きしめ、自分こそこのひとの花嫁になるはずだったユッラ・ダールシェーだと名乗り、息絶える。 エーリスが海を捨てて鉱山に入るのに先立つのは母の死、すなわち母なる自然の死を意味します。そして夢のなかで、坑道のなかにいて、母の呼ぶ声を聞き、恐ろしい山の女王の姿を見る。不毛な岩石地帯は、その内部に、燦めく金属の極彩色に彩られた壮麗な鉱物の殿堂を秘めている。エーリスはこの山の女王に魅入られたのであり、地上の生を捨てて老化や腐食を知らない地下世界に入ってゆくことになるわけです。じっさい、エーリスが50年の時を経て掘り出されたその姿は「石化したかのような姿」と形容されています。 まるで熟睡しているようだった。顔かたちがそれほど生々しく、身につけた汚れのない衣服から胸にさした花にいたるまでが毛ほども損なわれてはいないのだった。 そしてこの世の花嫁―年老いたユッラが「とうとう願いがかなった!」とエーリスを抱きしめれば、その死体は「みるまに灰となって崩れはじめ」る・・・。 ドイツ・ロマン主義の多くの作家が田園地帯などの自然を称揚したのに対して、ホフマンの作中人物は無機物に魅せられるタイプが多い。終生都会に住まい、機械人形(「砂男」)や金銀細工(「スキュデリー嬢」)の物語を紡いだホフマンらしい小説です。また、自然にも社会にも順応することができずに、市民的な家庭生活の幸福と地下世界の至福の両極に引き裂かれたあげく、約束された地である「あちら側の世界」へと旅立ってしまうところなどは、「黄金の壺」を思い起こさせますね。 さらに、この短篇集の最後に収録されているホフマン最晩年の作品「隅の窓」の従兄にしても、病のために両足の自由を失って屋根裏部屋から出ることができず、外界との交わりは窓から望遠鏡で観察するのみ。これもまた、現実感覚を喪失して鉱物化した孤独な魂のヴァリエーションではないでしょうか。 同時に、世界に人間が石の出自であるという主題の神話は多く、そう考えると、主人公の鉱山往きは冥界下降であると同時に、その鉱山は大地母神から新たな人類が生まれる子宮であるとも解釈できます。17世紀頃までは、宝石が岩のなかで成熟を重ねてゆくといった観念があって、金属は鉱山の胎内で成長すると主張されていました。そうした観念がやはり錬金術と無縁でないことは容易に想像できるでしょう。エーリスをのみ込んでいた鉱山は、腐敗と分解の定めを防いでくれる永遠の母性、大地の母胎のシンボルというわけです。いかがでしょうか、なんだか石の世界に融合して石化してしまう主人公の運命も、まんざら悲劇的な結末とばかりは見えない、安らかなまどろみをもたらす胎内回帰であるとは思いませんか。 ここでまた錬金術なんて言ってしまったので付け加えておくと、錬金術師の直系の祖先に鍛冶師という職業があり、鍛冶師は大地の胎内で育まれた鉱石の成長を加速させて、金属器を作り出す高い地位にある職業だったわけで、それが錬金術の伝統として受け継がれた・・・つまり鍛冶師はそもそも魔術的な技術を持った存在なのであって、だから神話伝説の鍛冶屋は、ワーグナーもオペラにした「ニーベルングの指環」のニーベルング族のように、地霊グノームふうの小人(こびと)のイメージであらわされているのです。 話を戻して、もうひとつ、ユング理論を知っているひとならば、山の女王(の姿)を、エーリス自身のアニマ的形象と見るのではないでしょうか。念のため説明しておくと、アニマとは男性のなかにある意識されない女性的な面のこと。無意識のこの形象が他人に投影されて、たとえば愛する女性のうちにある自分のアニマを愛している、といった現象が発生するわけです。ドイツ・ロマン主義の小説では、アニマとの出会いと見えるシーンはめずらしくありません。たとえばノヴァーリス「青い花」の冒頭などがそうです。 さて、エーリスが「どんなにすてきな柘榴石よりもずっと美しい」と言ったアルマンディン鉱石とはなにかというと、じつは鉄礬柘榴石のことで、つまりは柘榴石の一種。鉄と礬(ばん/アルミニウム)を成分に持ち、鉄分のために暗赤色を呈しています。ちなみにアルマンディン Almandine とは、トルコ・アナトリア高原の一都市アラバンダで、昔ここで作られたガーネットの細工物が各地へ送られ、いつしかアルマンディンと訛って呼ばれたものらしい。  念のためことわっておくと、柘榴石というのは、1月の誕生石であるガーネットのことですね。緑、黄のものもありますが、一般に赤が多い。中世においては、等級・値段ともに抜きん出た存在で、すべての宝石の力と美徳を備えたものとして珍重されたそうです。 (Parsifal) 参考文献 「ホフマン短篇集」 池内紀編訳 岩波文庫 「鏡の中のロマン主義」 今泉文子 勁草書房 「怪物の解剖学」 種村季弘 青土社 「不思議な石のはなし」 種村季弘 河出書房新社 「鍛冶師と錬金術師」(エリアーデ著作集第5巻) ミルチャ・エリアーデ せりか書房 Diskussion Hoffmann:いや、どうもありがとう。 Parsifal:なにか付け加えることはあるかな? Hoffmann:「砂男」「スキュデリー嬢」「黄金の壺」も話に出てきたけど、ホフマンの小説の主人公たちも、平凡な市民社会から見れば「アウトサイダー」だよね。 Parsifal:ホフマンその人もそのように捉えられがちだけど、社会的にはちゃんとした職業、地位についてはいたよね。ついつい大酒飲みの側面を強調してしまうんだけど(笑) Hoffmann:きっと、親近感を抱いてしまうからだろう(笑) 私はこの人の作曲家としての一面にも興味を持ってきたから、レコードやCDも結構持っているよ。 あと、このホフマンの短篇小説は、作曲家のリヒャルト・ワーグナーも一時期オペラ化しようとしたもので、草稿が残されているということは言っておこう。Dieter Borchmeyerが編んだ”Richard Wagner Dichtungen und Schriften”の10巻本(Insel Verlag)にも収録されている。まあ、ワーグナーが取りかかってやめた結果草稿だけ残された、というものはたくさんあるんだけどね。 Parsifal:作家としては、意外とフランス文学に影響を与えているんだよね。フランス文学経由でHoffmannの影響がうかがわれる作家もいるんだよ。 Kundry:翻訳は「影をなくした男」と同様、池内紀による翻訳ですね。 Klingsol:このひとの翻訳を悪く言うつもりはないんだけどね・・・いずれの文庫本も、訳者による解説(というか、あとがき)はいただけないな。それぞれ「ペーター・シュレミールが生まれるまで」と「ホフマンと三冊の古い本」といった表題を付しているということは、そもそも「解説」を書くつもりなどなかったのかもしれないけれど、これはエッセイ集などで読んだとしたら、おそらくいい読みものではあるんだろうね。でも、それぞれの文庫本でシャミッソーやホフマンをはじめて読むこととなったひとにとっては、あまり役に立ちそうもない。訳出した作品が書かれた時期と出版年月くらいはリファレンスとして明記しておいて欲しいところだな。基本はおさえて欲しい。 Parsifal:たしかに、失礼ながら遠慮なく言ってしまうと、「気のきいたことを書こう」「従来型の解説など書くまい」といった「気負い」と「気取り」が透けて見えてきて、どうも鼻につくね。 Kundry:ある程度の予備知識を持っている人を想定しているのでしょうか。それがいけないというのなら・・・このページもあまり他人様のことは言えないと思いますが(笑) Klingsol:自分たちのことはおいといて(笑)基本をおさえつつ、読みものとしても魅力ある解説の例として、同じ岩波文庫から出ている、泉鏡花の「草迷宮」に収録された、種村季弘の解説をあげておこう。表題はどうということもなく、単に「解説」でありながら、だよ。 Hoffmann:鉱物つながりでちょっと絵の話を―ドイツ・ロマン主義絵画を代表するカスパール・ダーヴィト・フリードリヒCaspar David Friedrichの「リューゲン島の白亜岩」 Kreidefelsen auf Rugen という有名な絵があるよね。私、この絵が大好きでね、この画家の作品はクラシックのレコードのジャケットではおなじみと言いたいくらいよく採用されている。中古レコード店でこのひとの絵がジャケットを飾っていると、とりあえず、買っちゃう(笑)。先年亡くなった私の大好きなピアニスト、アルド・チッコリーニのブラームスがたしかこの絵だった。ブラームス、シューベルトあたりには、とりわけ、よく似合うよね。  Kreidefelsen auf Rugen Klingsol:3人の人物はフリードリヒ自身と、弟クリスチャンと奥さんのカロリーネだったね。たしか、新婚旅行中にここに来たときの情景だ。 Kundry:これは石灰岩ですね。 Hoffmann:リューゲン島はドイツ北端に位置していて、紀元前600年頃から紀元後400年頃までここに住んだ東ゲルマン民族のルギエから由来する地名だ。18世紀後半に詩人や画家がこの神秘的な島を「発見」して、フリードリヒも好んで滞在したそうだよ。 Klingsol:樹木のアーチや野の花の黄色、茶色で彩られた額縁のなかに、白い石灰岩をバックにした新妻の赤い服が映えている。さすがに新婚旅行にふさわしい配慮・・・かな(笑) Hoffmann:フリードリヒ本人はほかの二人のこの幻想的な光景への驚きとは別に、右端で思索に沈んでいるけどね。Klingsol君の言う額縁は筒型になっていて、「のぞき穴」になっている。そのなかで、カロリーネは右方向を、クリスチャンは下方を、フリードリヒは左方向に視線を向けている。上半分の樹木と対応しつつも、安定を崩して緊張感を醸し出しているんだね。 Kundry:すばらしいですね。 |