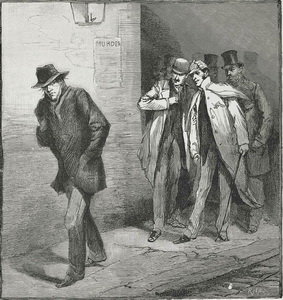

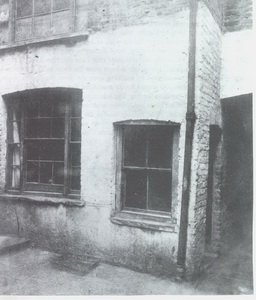

021 「決定版 切り裂きジャック」 仁賀克雄 ちくま文庫 ベロック・ローンズの「下宿人」(ハヤカワ・ポケット・ミステリ)をご存知でしょうか。ロンドン市内で下宿屋を営んでいる夫妻のところに、科学者だと名乗る男が部屋を借りたいとやってくる。男は昼間は研究で部屋からほとんど出てこないが、夜になると散歩と称して外出する。下宿屋の夫人はこの下宿人がロンドンを恐怖に陥れている連続殺人鬼ではないかと不安になる・・・ところが、この下宿人は突然部屋を引き払ってしまい、結局夫人の疑惑は解明されず、事件は未解決のままに終わるという小説です。 この作品は昔から名作として名高く、ヴァン・ダインやヘミングウェイも賛辞を寄せています。もちろんこれは、ミステリとしては謎解きがないので純文学的な評価です。ヒッチコックが1927年に映画化しましたが、映画では未解決というわけにもいかなかったのでしょう、ラストで下宿人の正体が判明するように改変されています。 この小説のモデルになっている連続殺人事件こそ、有名な「切り裂きジャック事件」です。 19世紀末の迷宮入り事件である「切り裂きジャック」事件については世界じゅうにリッパロロジストと呼ばれる研究者がおります。そこで、今回は我が国唯一のリッパロロジストである仁賀克雄の本を取りあげて、この事件の時代背景からその後までを俯瞰してみようと思います。  ”Punch”誌に掲載された風刺画”Nemesis of Neglect(怠惰のネメシス)” 切り裂きジャックをホワイトチャペルを闊歩する幻影かつ、社会的怠慢を体現するものとして描いている。 時代は大英帝国史上空前の繁栄を誇ったヴィクトリア朝。ヴィクトリア朝というのは、1837年のヴィクトリア女王即位から1901年の薨去までの64年間をさすことばです。 ヴィクトリア女王は身長5フィート足らずのひじょうに小柄な女性で、ほかの王位継承者が早逝したり身持ちが悪かったりしたために、伯父ウィリアム四世の没後、わずか18歳で即位しました。女王を補佐する重臣にも恵まれて、この時期のイギリスはインド、アフガニスタン、ビルマ、クリミアなど領土を拡大、次々と植民地を増やし、その植民地から流入する富によって産業は発展、社会の資本主義化をおしすすめ、議会政治による民主制もこの時期に確立されたものと言っていいでしょう。 その意味では、ヴィクトリア朝という呼び名はヴィクトリア女王の時代という意味を超えて使われています。もちろん、いいことばかりではなく、資本主義のもとでは資本家と労働者階級との分化が促進され、農民が都市に流入し、職を失った職人層とともに工場労働者となり、労働法も組合もない時代のことですから、安い賃金、劣悪な環境で、奴隷なみの苛酷な労働を強いられていました。たとえば、紡績工場では若い女工が綿ぼこりのなかで連続16時間も働き続け、鉱山では5歳の子供が鉱石の採取に使われていたということです。結果、過労や事故で多くの労働者が病気になったり廃人となったりして、40歳まで生きるのが稀な時代でした。 当時のロンドンの人口は周辺地域も含めて約300万人、上流・中流階級は北西部(ウェスト・エンド)に居を構え、庶民・労働者層は東南部(イースト・エンド)に住んでいた。つまり、貧富の区分によって居住地がはっきりと分かれていた時代ですね。 イースト・エンドといえば貧民窟の代名詞。イースト・エンドの人口はおよそ90万人、このうち8万人がホワイト・チャペルと呼ばれる地域に住んでいた。ここには公営の屠場(スローターハウス)と食肉市場があって、別名「屠者の街(ブッチャーズ・ロウ)」とか「血の路地(ブラッド・アーリー)」などと呼ばれていたそうです。 このあたりに住まう貧民層の生活はひどいもので、腐った臭気を放つ貸間には複数の家族が生活していることもめずらしくなく、地下室に夫婦と3人の子供、それに4頭の豚が同居していたとか、藁やぼろ布の上に寝ているのはまだましな方で、借間人が自分はベッドに寝て、板敷きの床を若い夫婦にまた貸ししていたなどという例もあったということです。 生活の糧を得るために、貧民層は建築現場などで働いたり、街頭の物売りなどでわずかな賃金を得たりしていた。それでも定収入があればいい方で、多くは臨時雇いや屑拾い、洗濯婦、掃除婦などでその日暮らしを余儀なくされていました。具体的には、魚や野菜を手押し車にのせて呼び歩きながら売る行商、あるいは屑拾いなどです。屑拾いでは犬の糞が、革の艶を出すのに必要とされていたので、鞣皮業者にいい値段で売れたらしい。下水さらいがなかなかうまみがあって、下水口にもぐり込んで汚水をザルですくうと、硬貨やときには宝石が回収できることもあったとか。ところがなにしろ不潔なので怪我でもしたらたいへん、深みにはまったり、ドブネズミに襲われて白骨死体となって発見されたという例もあり、楽な仕事ではありません。これと似たもので、テームズ河の引き潮時に浅瀬をさらう商売もありました。この頃、キャッツ・ミート売りという商売があって・・・猫の肉を売るんじゃありませんよ、これは飼い猫用の肉と称して牛馬の屑肉を売る商売だったのですが、もちろん、普通の肉など買えない貧民層が自分たちが食べるために購入していたわけです。 さらに最下層には、毎日空腹を抱えながら建物の軒先や空き地に寝泊まりしている乞食や浮浪者、それに犯罪者がいました。 貧民の主婦たちは亭主の稼ぎがあてにできないので、子供を5人も6人も産んだ中年女性が真っ昼間から、労務者や水夫、兵隊など相手の売春に走る・・・1888年の調査ではホワイトチャペル界隈の人口は80,000人、233軒の簡易宿泊所があり、ここに所持金のあるときだけベッドを借りて泊まる住所不定の男女が8,500人程度いたということです。売春宿は63軒あり、売春婦は専業(プロ)が1,200人、生活費に困ると街頭に立つ女性の数は不明・・・というか、数知れず。もちろん、贅沢するための商売ではありません、ぎりぎり最低限の生活をするため、生きていくための手段だったのです。   切り裂きジャックによる2名の犠牲者の殺害現場からほど近いホワイトチャペルの簡易宿泊所前にたむろする女子供たち。 右はWilliam Booth大将。 ちなみに当時のこうした現状に対して、まったく無力にして怠慢を決め込んでいるキリスト教会に嫌気がさして、メソジスト派の牧師の職を辞して救貧所を開設したのがウィリアム・ブースというひと。この救貧所が現在の救世軍の祖となったのです。ここ、テストに出るよー(笑) こうした状況に対していくつかの政治運動もあったのですが、いずれも弾圧にあって失敗し、それでもようやく労働者階級を中心とする大衆運動も盛り上がりを見せてきた時期・・・具体的に言うと、1887年にヴィクトリア女王即位50周年祝典が、全ヨーロッパの王室や政府、各植民地の代表の参列のもと華々しく催され、国民もこの女王の長寿を祝った、その翌年の1888年8月31日に、事件は始まりました・・・。  当時のホワイトチャペル 第一の事件 1888年8月31日、イースト・エンドのホワイトチャペル・ロードに面した地下鉄駅の裏側にあたるパックス・ロウで、午前3時40分ごろ、通りかかった野菜市場の運搬人夫ふたりが、女性が倒れているのを発見。このとき彼らは気がつかなかったが、巡回してきた巡査が角灯で照らすと、女の喉は大きく切り裂かれていた・・・。 検死によると、左耳の下から喉の中心部にかけて4インチの切り傷、右耳から中央に8インチの深い切り傷があり、これが頸動脈を切断、さらに解剖を行おうと遺体の衣服を剥ぎ取ると、下腹部を2度にわたって抉られ、ひとつは右鼠蹊部から左臀部に突き抜け、ふたつめは下腹部から胸骨に達するまで切り上げられていた・・・。いかにも手際のいいナイフの使い方なので、ナイフを使い慣れた医師とか屠者、ギャングなどが容疑者として浮かんできた。 被害者の身許は、メアリ・アン・ニコルズ、通称ポリーという42歳の売春婦。もとは鍛冶屋の娘で20歳のときに結婚、5人の子持ちでしたが、生来の怠け癖と飲酒癖のため離婚し、一時は女中勤めなどしていたものの、飲酒癖と主人の金を盗んだことからイースト・エンドの貧民窟に身を潜め、金に困ると売春を働き、その金で簡易宿泊所に泊まりジンを呷るという生活をしていたという。ちなみにジンは安くて、当時はもっぱら下層階級の飲む酒だったために、ジンの飲み過ぎによるアルコール中毒がひじょうに多かったのですね。 この日もポリーは簡易宿泊所の、わずか一晩4ペンスのベッド代がなくて追い立てられ、「そんなはした金はすぐ手に入るよ」と出ていった。その後友人が見かけたときは「宿賃の3倍稼いだけどみんな飲んじゃったのよ、これからもうひと稼ぎして宿に帰るわ」と言い、凶行現場の方に向かって歩いていき・・・そして犯人と出会ったと思われる。 この事件のおかげでパックス・ロウはキラーズ・ロウなどと冗談まじりに呼ばれるようになり、この地域に住む中産階級の住民が請願運動を行って、ダーウォード・ストリートと地名変更されたというのは後の話―。  最初の被害者、メアリ・アン・二コルズの遺体が発見された様子を描いたイラスト。 第二の事件とレザー・エプロン騒ぎ 第二の事件は9月8日、パックス・ロウから西に半マイルほどの距離にあるハンバリー・ストリート、その29番地、3階建て長屋の裏庭で起こりました。 午前6時過ぎ、ここの最上階に住む男が内階段から裏庭へ出てきたところ、仕切塀の下に女が倒れていた。酔っぱらいが寝ているのかとのぞき込むと、女は無惨な傷を負わされ、すでに息絶えていた。男はすぐに警察署に駆け込んだが、もうこの頃には現場は野次馬でごったがえし、抜け目のない近所の住人は小銭を取って見物人を部屋に入れ、窓から犯行現場を覗かせたという・・・。 首筋には白いハンカチが固く結ばれていたが、これはほとんど切り落とされかけた首を胴体につなぎとめておくために、犯人が結わえつけたものと思われた。死因はこの首の切り傷だったが、傷はこれだけではなく、死体は仰向けにバンザイの恰好で、コートとスカートはたくし上げられ、露出した腹部はめちゃくちゃに切り裂かれていた。腸が引きずり出されて死体の右肩に乗せられており、子宮、膣、膀胱の3分の2が切り取られていた。検死にあたった医師は、この種の作業に相当熟練しており、解剖学、病理学の知識がなければ、これだけのことを短時間に行うことはできないと断言した。 被害者はアニー・チャプマン、通称ダーク・アニーというこの界隈では名の知られた売春婦。年齢は45歳とも47歳とも言われており、中産階級の出で、ふたりの子を持つ家庭婦人でしたが、魔が射したのか酒に溺れ、アルコール中毒となって家庭を崩壊させ、イースト・エンドに流れ着いた。教養もあり、花を売ったり編み物で生計を立てたりしたこともあったらしいのですが、アルコール中毒と肺結核で、生活費に加えて医者代、酒代を稼ぐために、手っ取り早い売春婦に身を落としたという・・・第一の被害者と似た境遇です。 彼女もまた、第一の殺人の被害者ポリーと同じように、前夜簡易宿泊所のベッド代を持ち合わせず、金を都合してくるからベッドを取っておいてほしいと宿の主人に言い残して街へ出て行ったということで、その後加害者と遭遇したと思われる・・・。  ”Illustrated Police News”の挿絵。アニーチャプマンの遺体を調べている。 この第二の事件では、前夜、アニーが外国人なまりのある、40歳前後の色黒でひげを生やし、黒のフェルト帽と黒のコートを着た男と歩いていたという目撃証言があったほか、現場の近くに水浸しの革製のエプロンが落ちていたのが発見され、これが後に大騒ぎを引き起こすことになります。 このあたりからマスメディアが事件を大きく報道して、警察がなにひとつ手がかりをつかんでいないことを批判するようになって、おかげで翌朝からは物見高い野次馬が現場付近に集まり、その数は数百名に及んだということです。 事件に悪のりして、殺人犯らしき男に声をかけられたとホラ話を吹聴する者もあり、あるいは、手に血痕のあるそれらしき男がパブにあらわれたなどという噂話が新聞に載るなどして、あげくのはては、ホワイトチャペル・ロードにあった蝋人形館が赤ペンキを塗りたくった人形を展示して「恐るべきホワイトチャペルの殺人」なんて幟を立てて、野次馬が行列をつくった・・・これはさすがに公序良俗に反するとして警察に閉鎖を命じられました・・・って、いまなら「炎上」案件だね。それだけのんきな時代だったということでもありますが、現代なら逆に「炎上」狙いで「公序良俗に反すること」ばかりをわざとやっているわけだから、どちらが莫迦なのか、どちらが野蛮人なのか、わかったもんじゃありませんな。 警察は黒のフェルト帽、コート、口ひげと外国なまりという証言から人相書を作成して、その布告の当日だけでも14名の容疑者を逮捕したものの、いずれも不発に終わります。 警察はあてにはならないと、ホワイトチャペルの商人たちが結成した自警団は、「犯人逮捕の手がかりとなる情報の提供者には、身分国籍を問わず、相当の謝礼を支払う用意がある」と新聞広告を出し、国会議員のひとりも犯人逮捕に百ポンドの賞金を出すと申し出たのですが、これがかえって裏目に出て、金目当てのガセネタ、他人を誹謗中傷する投書ばかりが寄せられることとなってしまいました。  1888年10月13日の”Illustrated London News”の挿絵。「怪しい人物を発見した自警団」。 こうして社会全体がヒステリ状態となると、その欲求不満や恐怖を解消するため、魔女狩りやスケープゴート探しが行われるのが世の常。ここでスケープゴートとされたのがレザー・エプロン。第一の殺人現場は廃馬処理場に近かったため、屠者に疑いがかけられたことと、凶器が職人の使うナイフに似ていたこと、それと第二の事件の際、現場の近くに水浸しの革製のエプロンが落ちていたことがその原因です。 しかし、この証拠品とされたエプロンは犯人の遺留品ではなく、ヤードが押収した後、貸間長屋に住む男が母親の内職の手伝いをした後、古くなったので捨てておいたものであると判明していたんですね。だから警察は発表もしなかったんですが、すでにレザー・エプロン=犯人説はひとり歩きしてしまって・・・。 おかげで警察には「何をぐずぐずしているのか、ただちに恐怖の元凶レザー・エプロンを逮捕せよ」という投書が殺到し、また人相書に「外国なまりあり」と書かれていたせいで、ホワイトチャペルに住む外国人や移民、ことにユダヤ人に対する反感は高まるばかり。ここに至って、反ユダヤ感情が一気に爆発したのです。 事件の翌日には付近の住民が警察署の前に集まり、「あれはユダヤ人の仕業だ! イギリス人にあんな残虐なことができるわけがない」などと気勢をあげる騒ぎが起こりました。そしてじっさいに、レザー・エプロンの渾名を持つユダヤ系ポーランド移民が逮捕され・・・しかしこれは、逮捕しなければ暴徒が彼の家を襲い、私刑にしかねない状況だったので、保護のための逮捕であったようです。結局この男は事件当夜のアリバイが立証されて、逆に自分を殺人犯として名指しで攻撃した複数の新聞に対して名誉毀損の訴えを起こし、幾ばくかの賠償金を得たというオチ。はい、どうもおつかれさまでした。 この結果、レザー・エプロン騒ぎも一気に醒めましたが、こうした新聞が厚顔無恥なのは現代のマスコミと同様、自己反省することなく、さっさとスコットランド・ヤードに責任転嫁して、今度はヤードの無能ぶりを攻撃しはじめます。 ・・・なんて言うと警察もたいへんだなと思われるかもしれませんが、ヤードにもたいがいなところがあって批判されて当然な状況・・・ま、それはおいおい話すとして、アニー・チャプマンの事件後、さまざまな犯人逮捕策が、ヤード内部あるいは市井で論じられました。 そのうちのいくつかを紹介すると・・・売春婦を根こそぎ牢屋に入れろ、というのがCID部長ロバート・アンダースンの発案。しかし数万人の売春婦を収容しきれるわけがない。 売春婦に呼子(ホイスル)を持たせて、私服警官が尾行する、というのは予算的に無理。 女装警官によるおとり捜査というのは新聞の提案。これに対してヤード曰く、小柄な警官はいないし、みんな口ひげかあごひげを生やしており、命令で剃らせるわけにもいかない、それに女装した男は不格好、警察の教練に変装という課目はない・・・なんだかわかるようなわからないような言い分で、どれも見送り・・・。  当時のロンドン 第三、第四の事件と黒羽目板の落書きのこと そして第三の殺人と第四の殺人は9月30日、一晩のうちに連続して起こりました。 ホワイトチャペルのバーナー・ストリートで、仔馬に曳かせた荷車に乗った男が、喉首に深い傷を負って息絶えている女を発見したのが午前1時頃。すぐに警察に通報されて、付近の住民は家宅捜査を受けたが、人の争う声や被害者の悲鳴を聞いた者はいなかった。 医師の診断によれば、死亡時刻は午前0時45分から午前1時。致命傷は連続殺人犯の典型的なテクニックによるもので、被害者は鋭利なナイフで6インチほど喉を切り裂かれて、左頸動脈を切断されていた。ほかに傷がないのは、第一発見者である行商人の荷車がやってきたので、犯人は例の外科手術を施す余裕もなく逃亡したものと思われた。 この事件の捜索は午前5時まで続けられていたのですが、そのころバーナー・ストリートから徒歩で15分ほどの距離にあるマイター・スクエアで第四の殺人が起こっていた・・・。 こちらの発見者は巡回中の巡査で、時間は午前1時45分頃。被害者の女性は鼻から右頬にかけて深い傷を負い、右目はつぶされて右耳の一部が切り取られており、咽喉は大きく切り裂かれていて、まだ血が噴き出している状態だった。 バーナー・ストリートの被害者は本名エリーサーベット・グスタフスドッター、長身であることから「ロング・リズ」と呼ばれていた売春婦。スウェーデン出身の、切り裂きジャックの被害者では唯一の外国人で当時44歳。咽頭部の致命傷以外に目立った傷がないのは、先ほど述べたとおり、発見が早かったため、犯人に解剖の余裕がなかったためと思われました。 マイター・スクエアの被害者は通称ケイト・ケリーと名乗る大酒飲みの43歳の売春婦で、本名はキャサリン・エドウズ。これは腹部が鳩尾から臍下までめった切りで、内臓は露出、腸は右肩に掛けられていて、肝臓は垂直に切られ、腎臓はそっくり切り取られていました。犯人はバーナー・ストリートで十分な解剖作業ができなかった欲求不満を、こちらで満足させたものか・・・医師の見解ではこの作業は10分間程度で行われたもので、犯人は相当解剖の知識があるものと考えられました。  キャサリン・エドウズの遺体が発見された場面を描いた”Illustrated Police News”の挿絵。 警察の捜査によると、エリザベス・グスタフスドッターは前夜黒いコートを着た男と歩いているところを目撃されており、その証言によると、その男は28歳くらいでフェルトの鹿打帽を被っていたという・・・。 そしてキャサリン・エドウズ殺害の現場からは、彼女が着ていた白いエプロンが切り取られており、犯人は近くの公衆水道で血まみれの手を洗ってこのエプロンで拭ったらしく、血の付いた状態で捨てられていた。そしてなにより注目すべきことに、その真上の壁の黒い羽目板に「ユダヤ人はみだりに非難を受ける筋合いはない」と白いチョークでなぐり書きがしてあった・・・。 これは犯人が残した重要な証拠かもしれないというので、シティ警察のスミス副長官は落書きを写真に撮っておくように指示したのですが、指示を受けた警部と刑事が現場に到着したときには、ヤードのウォーレン総監が来ていて、この落書きを部下に命じて拭き消させてしまった後でした。 後にウォーレン総監は、この落書きはユダヤ人が犯人であることを示唆しており、これが公になると市民の反ユダヤ感情が悪化する、場合によっては反ユダヤ暴動も起こりかねなかったから消させたのだと言っているんですが、これ、わからないでもないけれど、写真に撮って極秘扱いで捜査を進める方法もあっただろうに、あるいは羽目板なんだから外して持って行くことだってできたはず。シティ警察のスミス副長官はこの報告を聞いて激怒したという・・・当然ですな。 このふたつの事件は同一犯人による短時間の犯行と判明しましたが、第三の事件は内務省の管轄下にあるスコットランド・ヤードの管轄区域で起こり、第四の事件はシティ市長の支配下にあるシティ警察の管轄区域で起こったもの。ここにやっかいな問題が生じていて、もともと両者は互いに対抗意識を持っていたために、ヤードのウォーレン総監とシティ警察副長官であるヘンリー・スミス少佐は仲が悪かった・・・と言うより、スミス副長官がウォーレン総監を軽蔑していた。じっさいのところ、この日の事件について報告を受けたウォーレン総監はたちまちパニック状態に陥り、一方スミス副長官は終始沈着冷静だったと言われています。  当時のロンドン ウォーレン総監、アンダースンCID部長 ― スコットランド・ヤードのおバカさんたち 英国ミステリには欠かせない存在であるスコットランド・ヤードは、1829年に内務省の直属機関として創設された首都警察です。その本部が置かれたウェストミンスターのホワイトホール・プレイス四番地がスコットランド王族の離宮跡の裏手だったので、「スコットランド・ヤード」と通称されたもの。 ヤードの警察官や刑事は容疑者を逮捕しても、それまでのように拷問に頼らず、犯罪の証拠を重視して、理詰めで自白に追い込み、その職人的な仕事ぶりには作家のチャールズ・ディケンズも称賛を惜しまず、じっさいに会談して彼らの犯罪捜査についていろいろ話を聞いています。ディケンズといえば、未完の「エドウィン・ドルードの謎」といった、ミステリの原型ともいえる小説を書いているのは皆さんもご存知でしょう。 警察の捜査が進歩すれば犯罪者の側も手が込んでくる、つまり知能的犯罪が増加してくる。これに対処するために、1877年にCID、すなわちThe Criminal Investigation Department、犯罪捜査部が設置され、ヤードの中枢として難事件を解決してゆくことになります。イギリスのミステリに必ず登場するのが、ヤードの、まさにこのCID。コナン・ドイルのグレグスン警部、レストレイド警部、クロフツのフレンチ警部・・・数えあげたらきりがない。 ところが、19世紀後半のロンドンは、アイルランド独立派の爆弾テロや、失業者、労働者、社会主義者のデモなどがたびたび起こった時代でもありました。そこで1886年にヤードの総監に就任したチャールズ・ウォーレンが武力をもって鎮圧に乗り出す・・・1887年のトラファルガー広場でのデモ隊と警官・近衛兵の衝突―デモ隊に200名以上の重傷者を出してわずか数分で鎮圧されたという「血の日曜日」と呼ばれている事件はとりわけ有名なものですね。ウォーレン総監はこの事件のために、労働者たちの恨みを買い、さらに庶民の間では大いに嫌われることになります。ちなみに、このときのデモにはマルクスの娘エリーナも参加していたというのが歴史の豆知識。デモ・・・じゃなくて、でも、テストには出ないから忘れてもいいよ。  Sir Charles Warren このウォーレンという男は、もともと軍人あがりなので、自分の職務も、自分自身のことも女王陛下の下僕という立場と認識していたようで、デモ隊なんて社会を悩ます不逞の輩としか考えておらず、だからCIDなんてまるで軽視していた。他人を軽視することで自分が偉くなったような気がする、という心理ですな。いまもこういう人はよくいます。インターネット、SNSの世に、インフルエンサーなんて言われているひとは少なくありませんが、その発言は他人の悪口誹謗中傷ばかり・・・っていうひと、あれがそのいい例です。そうならんように気をつけなきゃいけませんなあ・・・。ともあれ、おかげで当時のCID部長は、ウォーレンと衝突して、CIDをヤードから独立させようと働きかけるも失敗、切り裂きジャック事件の最初の犯行の日に辞任してしまっていました。 その後任にはロバート・アンダースンという法廷弁護士が就任したのですが、これがなんとも呆れ果てた男で、就任するやいなや1ヶ月の休暇を取ってスイスに山登りに行っちゃった。二人目の犠牲者が出るとさすがに、最高責任者がスイスに遊びに行くとは何事かと批判が集中して、ヤードもあわてて「即刻休暇を切り上げて戻られたし」と要請したのですが、アンダースンはしっかり1ヶ月近い休養を満喫した末帰国した・・・なにもしないうちから休養とは、いったいなにが原因で疲れていたのでしょうか(笑) 話を戻すと、ウォーレン総監の弾圧政策ときたら、アイルランド独立派による爆弾事件はともかくも、下層労働者のストライキから失業者のデモまで、軍隊を動員して流血の惨事まで引き起こして鎮圧するというやりかただから、当時のスコットランド・ヤードは不人気の極。当人は女王陛下の下僕を気取る、いかにもなタカ派軍人あがりなので、勲章をもらって鼻高々だったんですが、庶民からは強烈な反感を買い、やがて上流階級からも嫌われ、さらには越権行為がはなはだしいことから、ヤードを監督する内務省との軋轢も絶えなかったそうです。 そんな状況ですから、マスコミも捜査に進展のないことを容赦なくたたく・・・劇評のかたわら、皮肉とウィットに富む辛辣な社会風刺の論客として活躍していた当時30歳代はじめのバーナード・ショウは、新聞に「かりに上流階級夫人がホワイトチャペルの裏庭に誘い込まれて、屠所の解剖のような目にあわされれば、たちまち五十万ポンドやそこいら集まるだろうし、その金があれば四人の女性をみんなの犠牲にすることはなかっただろう」と投書しています。また、第一次大戦中に首相を務めることとなるデイヴィッド・ロイド・ジョージは当時25歳の青年で、「気の毒なドック労働者を苦しめ、ストライキの権利を否定し、一方でイースト・エンドで可哀想な女性たちを惨殺するけだものの逮捕には見事に失敗している」と警察を攻撃しました。  1888年9月22日の”Punch”誌に掲載されたジョン・テニエルによる無能な警察に対する風刺画 ”Blind man's buff(目隠し鬼)”。 でもね、末端の巡査たちはたいへんだったんじゃないのかな、と思いますよ。 第三、第四の二重殺人の翌日には、ウォーレン総監の罷免要求の集会が4回も開かれて、「これ以上ウォーレンを総監の地位に留まらせるな。もしやつがイースト・エンドに顔を見せたら、手近なガス灯に吊してしまえ」などと演説される始末。 一方新聞はCID部長のアンダースンが不在であることを、「殺人鬼の捜索に責任あるヤード高官は、殺人鬼同様ロンドン市民にまったく姿を現さない。・・・アンダースン氏はつらい年季奉公を前にして、いまスイスで楽しい休暇を過ごしているのだ!」と強く非難しています。 この新任のCID部長が休暇から帰国したのはこの二重殺人の翌日のこと。帰国後はCIDの警部、刑事、巡査を集めて訓示をたれて、捜査を開始した・・・ところがこの男、ガチガチの反ユダヤ主義者で、どうも犯人はユダヤ人だとアタマから決めつけていたようなんですね。このためロンドン在住のユダヤ人から猛烈な抗議を受けています。おまけにその強制捜査はなんら成果をあげることもなく、結局のところ市民の反感を買うばかり。どうも、お偉方が「無能」ってのは、いまも昔も変わらないんですなあ、最前線で働く末端の苦労が偲ばれます。  Robert Anderson 犯人からの挑戦状? 「切り裂きジャック」、名乗りをあげる? そしてこの連続殺人事件を歴史的・世界的に有名にしたのが、この第三、第四の事件の2日前に通信社に送りつけられてきた、犯人からの挑戦状ともいえる手紙―9月25日付イースト・ロンドン局発信の消印で、内容は― 親愛なるお偉方へ 警察がおれを捕まえたとぬかしているが、おれの正体なんざ皆目見当ついちゃいないさ。やつらが得意気に目星はついたなんてのを耳にして、おれは腹を抱えているよ。レザー・エプロンが犯人だなんてのは悪い冗談だ。 おれは売春婦に恨みがあるんだ。お縄を頂戴するまでやめる気はないぜ。この前の殺しは大仕事だったな。女には金切り声をあげるひまも与えなかったよ。おれを捕まえられるものならやってみな! おれはこの仕事に打ちこんでいるんだ。もういちどやりてえよ。おれの面白い遊びを耳にするのももうじきのことさ。 この前の仕事ぶりを書くのにぴったりの赤い血を、ジンジャー・エールのビンに溜めこんどいたんだが、ニカワみたいにねばねばして使いものにならなかったよ、赤インクも乙なもんだろう。ハッハッハ! お次は女の耳を切り取って、警察の旦那衆のお楽しみに送るからな。この手紙をしまっておいて、おれが次の仕事をしたら、世間に知らせてくれ。おれのナイフはよく切れるよ。チャンスがあればすぐにも仕事に取りかかるぜ。あばよ。 あんたの親愛なる切り裂きジャック 追伸。仇名を使わしてもらったぜ。赤インクのついた手で手紙をポストに投げこんで悪かったな。このおれが医者だなんて、笑わすぜ。ハッハッハ! ここにおいて、「切り裂きジャック」という名前がはじめて名乗られたのです。 受けとった通信社ではどうせいたずらだろうと、それでもヤードに回送していたところ、2日後の連続殺人でニカワに、じゃなくて、にわかに見直され、10月1日付の新聞に全文が掲載されるや、世間に大反響を巻き起こすこととなりました。 そのさなか、9月30日付消印の手紙が別な通信社に送られてきましたが、これは公表前の最初の手紙の内容にふれていながら、字体は異なっている・・・。 さらに10月16日にはホワイト・チャペル自警委員会の会長宅に、「地獄より(From Hell)」とした手紙とともに肉片が同封された小包が送られてきて、手紙には「ある女から切り取った腎臓の半切れを送るぜ」とあった。警察医の鑑定によると、これはたしかに人間の腎臓で、ジン浸りのアルコール中毒者、それもブライト病を患っているものとされ、この条件はまさに腎臓を切り取られていたキャサリン・エドウズに該当するもの。しかしヤードは遺体を発掘して調べることはしなかった・・・。  「地獄より」の手紙 その後は公表された手紙を参考にしたものか、切り裂きジャックの手紙という形式をとったいたずらが、ヤード、シティ警察、新聞社などに続々と舞い込むようになります。ジャックの告白から他人をジャックと特定する中傷まで含めると、その数1,400通以上にのぼり、やがてその脅迫文や告白文はジョークやパロディ、あるいは詩の形式をとるようになってきて、そのなかでもっとも有名なものをひとつ引用すると― 屠者(ブッチャー)ではありません ユダヤ人とも違います まして異国の船乗りとは 私はあなたが心を許す 親愛なる友、切り裂きジャック ・・・さすがは文化も爛熟期を迎えようという大英帝国、ヴィクトリア朝ならではですなあ。 CID部長のロバート・アンダースンは晩年の回想録のなかで、最初の手紙は新聞屋の創作であるとし、メルヴィル・マクノートン警部も、「一年後、本当の偽作者に気づいた」と言っている。では犯人自ら名乗ったわけではないのか? そうかもしれないし、そうでないかもしれない・・・ある研究者によれば、当時警察、団体、個人あてに送られてきた投書128通を検討したところ、少なくとも34通は明らかに同一人の筆跡だったとしている。ところが警察はこうした手紙にほとんど注意を払っていなかった。まあ、34通が同一人物の筆跡だからといって、それが真犯人とも限らない・・・限らないけどね・・・。 ともあれ、この「切り裂きジャック」という名前は事件の報道によって、ロンドン、イギリスから世界じゅうへと広まってゆくことになりました。 このころのエピソードには、売春婦をからかった男が切り裂きジャックと間違われて巡回中の自警団によって警察につきだされたり、壁に「おれは切り裂きジャックだ」と落書きしていた男が逮捕されたり・・・ひどいのは、犯行現場付近を通りかかったふたり連れの男が「このへんで切り裂きジャックが・・・」と立ち話をしていただけで、警察に連行されてしまったなどということもあったそうで、もう、切り裂きジャック・ヒステリー、ロンドンじゅうが切り裂きジャック症候群という恐怖症に取り憑かれてしまった状態であったことがわかります。 ヤードに話を戻すと、ヤードの捜査が一向に成果をあげないので、世間からはさまざまな投書や提案がヤードに寄せられました。 そのひとつが、ブラッドハウンド、すなわち猟犬を使うというもので、当初ヤードは、犬に頼るなど警察の能力が問われる・・・と消極的だったんですが、じっさい能力がないじゃないか、とだれかが言ったかどうかはともかく、二重殺人の後、非公式にテストしてみることになり― 1回めのテストでは、2頭の犬は見事に模擬犯人の匂いを嗅ぎつけて1マイルの追跡の末にこれを見つけだした。ところが2回めのテストではまったくの別人を嗅ぎ出してしまい、3回めのテストを行ったところ・・・次の日の新聞には、「この犬を発見したら、ただちにヤードに通知すべしとの電報が首都圏の各警察署に打電された」と報じられた。テスト中に行方不明になっちゃったんですね。あららのら。 そしてついに11月8日、ウォーレン総監は辞表を提出します。内務大臣が辞表を受理したのが11月9日・・・皮肉にもこの日、切り裂きジャックによる5人めの凶行が起こりました。  事件現場 Miller's Court No.13. 第五の事件(最後の事件) 11月9日午前10時45分頃、ドーセット・ストリートの雑貨商ジョン・マッカーシーは、自分の貸間長屋の間借り人のひとりであるメアリ・ケリーのもとへ、雇い人のトマス・ボウヤーを遣いに出した。メアリ・ケリーは、もう6週間も部屋代を滞らせていたので、「ミラーズ・コート13号室だ、今度から前払いだと言え。絶対に空手で帰ってくるなよ」と言いつけた。 ボウヤーはミラーズ・コートにとんでいって、13号室のドアをたたくが返事はない。そこで窓のある側にまわって、ガラスの割れたところから内側のカーテンをめくってみると・・・ベッドの上にはメアリ・ケリーの無惨な死体が横たわっていた。素裸にされ、仰向けで、咽頭は左耳からに右耳まで切り裂かれ、首と胴は皮1枚でつながっている状態、耳と鼻は切り取られて顔面はめちゃめちゃに切り刻まれ、腹部は切開されて、肝臓、子宮、乳房が切り取られてテーブルの上に乗せられ、さらに一部は壁の版画の釘に掛けられてあった。 これまででも最も陰惨な状況で、現場に駆けつけたヤードの刑事や警部も、現場のすさまじさに息をのんだという・・・さぞかしジャックも満足したことだろう。  ”Penny Illustrated Paper”1888年11月24日に掲載されたメアリ・ケリーのイラスト。 英警察史上もっとも陰惨と言われた殺害現場の写真は検索すれば見つかります。 じつはこの事件では、致命的な初動捜査の遅れが生じてしまったのですね。ウォーレン総監は次の事件が起きたらブラッドハウンドを使うので、犬が来るまで現場にも死体にもいっさい手を付けるなという命令を出していた。ウォーレン総監が前日に辞表を提出したことはまだ公表されておらず、誰も知らなかったために、その命令は忠実に守られて、現場は2時間も立入禁止のまま放置されてしまったのです。 警察医は死亡時刻を午前3時から4時と推定、この検死には6名の医師が共同で6時間半かかっています。作業の手間は解剖よりも、紛失した(持ち去られた)内臓はないことを確認することだった、ということです。 メアリ・ジャネット(ジェーン)・ケリーはイースト・エンドの街娼のなかでは異色の存在で、若くて器量もよく、街を徘徊する必要もない売れっ子、ただ色黒なところからブラック・メアリと呼ばれていました。警察の聞き込みによると、前夜に38歳くらいの小柄で吹き出物だらけ、赤い口ひげを生やした男と部屋に入っていくところを目撃されていました。 内務省は「この事件に関する重要な情報、ないしは証拠をもたらす従犯者を女王陛下の慈悲により、内務大臣は特赦する」とまでの特赦状を公示しましたが、ついに犯人は不明のまま迷宮入りすることになります・・・。  当時のロンドン 「切り裂きジャック事件」とヴィクトリア朝という時代背景とを結びつけるものは、庶民の貧困ばかりでないことは、バーナード・ショウやデイヴィッド・ロイド・ジョージの発言からもご推察いただけるでしょう。 このメアリ・ケリー殺害事件の日がウォーレン総監辞任の日だったのは皮肉ながら、皮肉といえばもうひとつ、この日はロンドンのシティ市長就任式の日だったのです。そのパレードは長い伝統のある古式豊かなもので、早朝から大勢の市民が見物に列をなしていたところ、「殺人事件だよ、バラバラ事件だよ、ホワイトチャペルの殺人!」といった新聞売りの声に、群衆の波は崩れて大騒ぎ、パレードはすっかり台無しに・・・。 それでもその夜はギルド・ホールで豪華な晩餐会が催され、山盛りのロースト・ビーフに100羽の七面鳥、200皿の鹿肉その他モロモロが用意され、市長就任の炊き出しではイースト・エンドの貧民3,000人の胃袋に、ポーク・パイ3,000個、ケーキ1,500ポンド、ローフ825個、リンゴ6,000個が消えていった・・・。 当時の新聞は「殺人鬼は好機を選んだ・・・シティの召使いという愚かなデブどもがパレードするのを見て、ロンドン中が大笑いをしているあいだに、彼の犠牲者はホワイトチャペルの薄明かりの汚い中庭で、冷たくなって横たわっていたのだ」と報じて(論じて)います。 ここに、当夜の晩餐会で満場の喝采を浴びた、ソールズベリー首相が述べた市長就任への祝辞の一部を引用すると、「小規模な戦争や戦争騒ぎというのは、文明の進歩の渚に寄せる磯波にすぎない」というもの。時代の空気がいまとは異なるとはいえ・・・この日に事件が起こったこと、そのことこそが、ヴィクトリア朝という時代の一面を映し出しているのではないでしょうか。 アメリカの作家ロバート・ブロックは、切り裂きジャックを題材とした「未来を抹殺した男」という小説のなかで、主人公にこう言わせています― 切り裂きジャックが殺したのは、ヴィクトリア朝時代そのものなんだ。偽善の時代、上品ぶった時代、感傷的な道徳の横行した時代だ。ジャックが出現し、ナイフを振り回して有名になった時、ヴィクトリア朝は断罪されたんだ。・・・彼は売春婦を解剖することで、ヴィクトリア朝の道徳に骨の髄まで染まった死体を解剖した。 解剖されて白日の下にさらされたのは、ヴィクトリア朝そのものだったと―。たしかに犯罪事件がその時代を反映するというのは、いつの時代も同じ。切り裂きジャックこそ、まさにヴィクトリア朝という時代と、「親愛なる友」だったのです。  当時のロンドン 現在の定説では、切り裂きジャックの犯行はメアリ・ケリー殺害をもって終結したことになっていますが、そのように考えられたのはずっと後のことで、当時のロンドン市民はさらなる凶行に怯え続け、その後もいくつかの事件が切り裂きジャックの犯行と思われていました。それでも、やがて切り裂きジャックの名は人々の口の端にのぼらなくなり・・・しかし、事件が忘れられることはなく、現代に至るまで、切り裂きジャック推理ゲームとも言うべき、幾多の推理、仮説、憶測が発表され、さまざまな容疑者が生まれることになります。  切り裂きジャックの正体に関する憶測。1889年9月21日発行の”Puck”誌の表紙。トム・メリー作。 さまざまな容疑者たち 結果的に切り裂きジャック事件は迷宮入りとなったわけですが、事件当時から、じつは犯人は誰それではないかという説は繰り返し論じられてきました。疑われた面々をおおざっぱに分類すると― 医 師・・・死体解剖の手口から 屠 者・・・近所に屠場があった ユダヤ人・・・人種的偏見と宗教の相違 東洋人・・・人種的偏見と未知の人種への恐怖 船 員・・・ドックが近く、売春婦の客に多い 警察官・・・犯人が逮捕されないのは警官であるため 産 婆・・・もぐりの産婆が堕胎に失敗した 妖術師・・・迷宮入りしたのは犯人が黒魔術を使うため 妖術師とは、ちょっと荒唐無稽なようですが、それどころか吸血鬼とか、あろうことかゴリラ、その他有名な作家や犯罪者から、果ては「エレファント・マン」ことジョン・メリックまでが疑われていました。ゴリラというのはポオの「モルグ街の殺人」からの連想ですね。しかし、驚くのはまだ早い・・・。 メルヴィル・マクノートン警部の未公刊のメモによると、当時警察当局がかなり容疑が濃いとにらんでいた容疑者として名前が挙げられているのは次の3人― 1 モンタギュー・ジョン・ドルイット 2 コズミンスキー 3 ミカエル・オストログ M・J・ドルイットという男は当時31歳、家柄も良く弁護士の資格を取得していたが、母親が発狂、自分も発狂するのではという恐怖に取り憑かれていた。ミラーズ・コートの事件後行方不明となり、事件から7週間後の12月31日、テームズ河で死体となって発見された・・・どうやら自殺だったらしい。マクノートンによれば、彼の家族も彼がホワイトチャペルの殺人犯ではないかと疑っていたという。性的異常者であり、しばしばイースト・エンドで男色に耽っていたとも言われている。死ぬ前に勤務先だった私立学校の校長にあてた手紙があって、これがドルイットが切り裂きジャックであることを告白した手紙ではないかとの噂もあるが、公表されていない。 コズミンスキーというのは殺人現場近くに住んでいたポーランド系ユダヤ人。1889年に精神病院に収容されているが、マクノートンのメモによれば「長年にわたる孤独な悪癖に耽溺したため気が狂った」という。「孤独な悪癖」というのは、もちろん自慰行為のことですね。あんまり度が過ぎるとアタマがおかしくなる、なんて思われていた時代だったんですなあ。 ミカエル・オストログはロシア人医師で、狂人にして札付きの殺人狂だそうで、女性に対して常習的に暴力をふるったという。 このなかで、マクノートンはドルイットこそジャックであると信じていたらしいのですが、それがヤードの見解だったというわけではなく、ひとによって見解が異なっていた模様で― ウォーレン総監の考えは、その孫が書いた伝記のなかで語られており、ドルイットと、別な入水自殺した若い医師を混同していて、ウォーレン自身がどちらをジャックと考えていたのか、正確なところはわからない。 アンダースンCID部長は回想録のなかで、相変わらずポーランド系ユダヤ人だと主張、これを「確認された事実」だとしているけれど、それにしては名指しにしていない。ま、「確認された」というのも、あてになりませんな。 この事件の捜査主任を務めたアバーライン主任警部は、ジャックを毒殺魔ジョージ・チャプマンと信じていたらしい。ジョージ・チャプマンというのは、犯罪史や犯罪実話ものを繙けば必ず名前の出てくる有名人。本名セヴァリン・アントニオヴィチ・クロソウスキーといい、ポーランドに生まれて病院助手を勤めてからイギリスに渡ってきた。その後同棲する女性が次々と腹痛と嘔吐を伴う病気で死亡、3人殺したところで死体解剖の結果、アンチモン中毒と分かり、証拠も見つかってチャプマンは逮捕され、1903年に死刑となった。しかし切り裂きジャック事件に関しては状況証拠だけ。それにジャック事件当時23歳だから目撃証言とも食い違う。惨殺犯が毒殺犯に転じるというのも考えにくい。  ”Illustrated Police News”の挿絵。”East End Horrors(イーストエンドの恐怖)”。 その後の犯人説 ― デマと憶測とこじつけと妄想と・・・ 事件が迷宮入りとなって、一件書類のファイルが閉じられた後も、世界じゅうの素人探偵が次々と独自の説を発表し続けて現在に至っています。そのなかからいくつか紹介すると― まずレナード・マスターズというジャーナリストの説、犯人はイギリス人のハーバート・スタンレーなる医師であるとしている。スタンレー医師のひとり息子が売春婦に性病をうつされて1888年に死亡、息子は臨終の床で、自分に性病をうつしたのはメアリ・ケリーという女だと告白、スタンレー医師は息子を死に陥れた売春婦を捜し出して復讐を遂げる・・・。スタンレー医師の告白記事がブエノスアイレスの新聞に掲載されていたということながら、証拠もなにもなく、そもそもスタンレー医師の実在も不明とあっては問題外。 次に画家ウィリアム・スチュワートの説、切り裂きジャックはじつは切り裂きジル、すなわち女だったという説。メアリ・ケリーは死んだとき妊娠3ヶ月だったことに着目して、これはもぐりの産婆が堕胎に失敗して、殺人事件に見せかけることで証拠隠滅を謀ったものだとしている。しかしほかの被害者たちが妊娠していたという事実はないから、思いつきにすぎないという印象です。それでももぐりの堕胎医という説はその後もたびたびむしかえされている模様。 犯人を女性とする説はほかにもあって、リチャード・ハードという作家の説もそう。これは亭主が街娼に騙されて有り金まきあげられた、その女房が街娼に復讐したというもので、自分の妻が切り裂きジャックだったという老囚人の告白の形式をとっている。想像力の産物、フィクションとしか思えない。 イギリス作家ドナルド・マコーミックの説では、アレキサンドル・ペダチェンコなるロシア人医師が切り裂きジャックであるとしている。これはもともとウィリアム・キューというイギリスの小説家が自叙伝のなかで明らかにした話で、動機はロシアの秘密警察がイギリスの警察組織の欠陥を世界に暴露するためという荒唐無稽なもの。たしかに当時のイギリスではロシアからの亡命者が反政府運動を行っていて、ロシア政府はたびたびイギリス政府に抗議していたという事実はある。しかし、それでロシア警察が亡命ロシア人を暗殺するならともかく、売春婦を殺して世間を騒がせるなんてまるで意味のない工作。そもそもペダチェンコなんてロシア人が実在したのかさえ疑わしい。 日本でもその犯罪研究書の翻訳が出ているロビン・オーデルの説では、犯人はショウキットだという・・・ショウキットというのは、ヘブライ語でラビ、またはユダヤ教の律法で定められた方法で動物を食用に殺す免許を与えられている者という意味。当時ロンドン、イースト・エンド界隈に居住していたショウキットが性的サディズムの衝動に駆られて犯行を重ね、最後の犯行後、ついにその正体を仲間のユダヤ人に見破られて処分された、というのがオーデルの推理。ところが証拠がなにもない。 お次はトマス・カレンの説、このひとは過去の資料や先人の推理を整理検討してまとめたあげた功労者で、現在の定説、切り裂きジャックの被害者を5人であるとしたのもこのひと。それだけのひとだからさすがに断定は避けながらも、結局ドルイットがもっとも疑わしいとしている。 一方では、トーマス・ニール・クリームという有名な犯罪者や、フレデリック・ベイリー・ディーミングという、妻と4人の子供を殺した男が、自分は切り裂きジャックだと告白したなんていう話がある。でも、事件当時にロンドンにいなかったりして、結局はホラ話だったと分かっている。犯罪者ってけっこう見栄っ張りで、どうせなら大物に見られたいという気持ちが強いみたいですなあ。その後も連鎖反応的に臨終の床で「じつは私は切り裂きジャック・・・」と告白するのが流行して、びっくり仰天した遺族が警察に届け出たが、調べてみると死に際のホラ話だった、ということがかなりあったらしい。も、もの好きですなあ~みなさん(呆) そして極めつけというべき説がトマス・ストウェルなる脳外科医の説。ストウェルによれば、切り裂きジャックはヴィクトリア女王の孫、エドワード7世の長男、クラレンス公爵アルバート・ヴィクター殿下であるという・・・つまり王室のひと。クラレンス公は1892年にインフルエンザで死亡したことになっているが、じつは梅毒による脳軟化症で、精神病院で死亡したものであると・・・脳に異常をきたした際、夜になるとイースト・エンドを徘徊し、売春婦を殺したという。王室はこの事実に薄々気がついて公を精神病院に軟禁した・・・これはストウェルがヴィクトリア女王の主治医ウィリアム・ガルの手記を見たことから、導き出した結論だという。 クラレンス公といえば1881年には日本を訪れて、明治天皇に謁見するなど、日本とも縁がある。梅毒に感染したのは西インド諸島でのことで、それが脳を冒して凶行に及んだというわけ。 この説はマスコミで大々的に取りあげられ、世間に注目されたが、そうこうするうちにストウェルは死去、その息子は父親の遺した書類をことごとく焼却処分してしまったので、ガルの手記なるものの存在も謎になってしまった・・・。 その後の研究者マイケル・ハリスンによると、事件当日はクラレンス公にアリバイがあって、ガルが公を診断したとされる時期も、ガル自身がインドに滞在中だったことが分かり、この説は根も葉もないものとして否定された。 ところがハリスンは、ストウェルが発表した記事ではジャックが「S」という匿名にされていたことに注目して、これはクラレンス公がカレッジ在学中に個人教授をしていたジェームズ・ケネス・スティーヴンではないかと推理する。スティーヴンは事故のために脳に障害を持っており、ガル医師の患者だった。そしてカレッジ時代にはクラレンス公と同性愛関係にあったが、その後疎遠になり、脳障害のために欲求不満が爆発して売春婦を殺害したのではないか・・・と、このあたりになると、推理どころか、想像を超えて妄想の領域に入っているんじゃないですかね。 ところが、上には上がいるもので、スティーヴン・ナイトというジャーナリストの説も、なかなかスケールが大きい。ナイトによればジャックは3人、主犯はウィリアム・ガルで、直接手を下したのはガルの馬車の馭者ジョン・ネットレイと、画家ウォルター・シカートだという。この説はウォルター・シカートの息子であるジョゼフ・シカートから聞いた話がもとになっていて、これによると、1884年、クラレンス公はウォルターの紹介でアン・エリザベス・クルックという煙草商に働く娘と親しくなり、翌年秘密結婚、娘のアリス・マーガレットが生まれた。これを知った、時の首相ソールズベリー卿はふたりの仲を裂き、アンは子供を連れてイースト・エンドに逃れた後、発狂して死ぬ。アンの友人で結婚立会人だったメアリ・ケリーがこの秘密をネタに脅迫に出て、口封じのために殺された。つまり切り裂きジャックはガルがでっちあげたものだった。さらに、ガルはじつはフリーメイスンの会員で、ソールズベリー卿、アンダースンCID部長も同じくフリーメイスンの一員だったので、この事件はもみ消された・・・で、娘のアリスが後に結婚してジョゼフを生み、ナイトはこのジョゼフから話を聞いたということなんですが・・・このジョゼフという男、自分はクラレンス公の落とし胤だと自称する、単なる詐欺師みたいで、どうも与太話の域を出ないようです。要するに、自分の身分に箔を付けるための作り話というわけですね。 この説ではガルもウォルター・シカートもネットレイも実在する人物であるところがミソ。創作としてはこれまでのどの説よりもおもしろい。フリーメイスンまで持ち出して、よくある陰謀説のヴァリエーションだし、一般には受け入れられやすいんじゃないかな・・・と思っていたら、この説を下敷きにした映画が制作されていたんですよね。 センセーショナルな新説もこのあたりで出尽くしたようで、あとはメアリ・ケリーの内縁の夫の犯行とか、例のドルイットがじつはクラレンス公と同性愛関係にあったので、ドルイットの犯行を明るみに出すことのできないヤードが彼を暗殺したとか・・・もう完全にフィクションの領域に入ってしまっています。 仁賀克雄の結論を、2013年に書かれた「あとがき」から引用しておきましょう。 偽日記も偽自叙伝も出た。まだ正体仮説は出るだろうが、ジャック容疑者が百数十名も出ればネタは尽きている。資料もすっかり出揃いリッパロロジーも完成した。今後、ジャック名義の古い告白状、遺書、日記、自伝のたぐいに、錆びたナイフが一本付いて発見されたところで、この人物が切り裂きジャックだったとは、もはやだれも信じない。また「切り裂きジャックの正体は何某だった!」というたぐいの新しい本や報道が出ても、すべて嘘っぱちである。ジャックを何者かに比定する、直接、間接の決定的証拠など存在しない。あとは想像や推測しかない。それはすでに小説の世界の話である。ジャック研究にも決着をつけるときがきたようだ。 (Hoffmann) 参考文献・引用文献 「ロンドンの恐怖 切り裂きジャックとその時代」 仁賀克雄 ハヤカワ文庫 「切り裂きジャック 闇に消えた殺人鬼の新事実」 仁賀克雄 講談社文庫 「決定版 切り裂きジャック」 仁賀克雄 ちくま文庫 ※ 今回取りあげた本は2013年に出たちくま文庫版「決定版 切り裂きジャック」です。著者の仁賀克雄は1988年にハヤカワ文庫から「ロンドンの恐怖 切り裂きジャックとその時代」を刊行して、1997年に原書房から「切り裂きジャック 闇に消えた殺人鬼の新事実」を改訂版として刊行(2004年に講談社文庫版で再刊)。このちくま文庫は2度目の改訂版ということになります。仁賀克雄は2017年に亡くなっており、ちくま文庫版が最終、文字どおりの決定版となった模様です。引用文は、あえて、私にとって愛着の深いハヤカワ文庫版からの引用としました。 この、我が国唯一のリッパロロジストにして、最良の研究成果を残してくれた同氏に、最大級の敬意を表したいと思います。 「下宿人」 ベロック・ローンズ 加藤衛訳 ハヤカワ・ポケット・ミステリ 「恐怖の研究」 エラリイ・クイーン 大庭忠男訳 ハヤカワ文庫 「霧の殺人鬼 レストレイド警部の冒険」 M・J・トロー 斎藤数衛訳 ハヤカワ・ミステリ文庫 「切り裂きジャック百年の孤独」 島田荘司 集英社 Diskussion Kundry:webで切り裂きジャック事件について検索すると、さまざまな犯人説・・・というより、最終結論としてだれそれが犯人だった、というものがヒットしますね。 Parsifal:「最終結論」といえば、スティーヴン・ナイトの本が「切り裂きジャック 最終結論」という表題だったね(笑) Hoffmann:言った者(モン)勝ちだよね。どれも推測、仮説ならまだしも、憶測や妄想がほとんどなんだ。タマタマ読んだ本を鵜呑みにして、「切り裂きジャック事件? あれ、もう正体は判明しているんだぜ」なんて言っている手合いが多いんだよな。 Klingsol:さまざまな犯人説を聞いていて思ったんだけど、さすが仁賀克雄はヘンな思い込みにとらわれず、諸説を客観的に紹介しているんだね。じつにバランス感覚にすぐれたひとだ。その点でも、この本は価値があると思うよ。 Parsifal:スティーヴン・ナイトの説に基づいた映画というのは? Hoffmann:これから観る人のためにネタバレしないでおこうかと思ったんだけど・・・もう有名だから言っちゃってもいいかな。原題は”Muder by Decree”、邦題は「名探偵ホームズ/黒馬車の影」という、1979年の英・加の映画だ。表題どおり、シャーロック・ホームズが切り裂きジャック事件に挑むstoryで、ホームズにクリストファー・プラマー、ワトソンにジェームズ・メイソン、わずかな出番だけどドナルド・サザーランドもご出演と、豪華な布陣だ。世紀末、霧のロンドンの雰囲気もなかなかいい映画だよ。   ”Muder by Decree”(1979) Kundry:いっそフィクションなら、突飛なアイデアも楽しめますね。シャーロック・ホームズが切り裂きジャック事件を解明しようとする小説はいくつもありますよね。有名なところではエラリー・クイーンの「恐怖の研究」とか・・・。 Hoffmann:M・ディブディンの「シャーロック・ホームズ対切り裂きジャック」(河出文庫)があるね。未発表だったワトスン文書、という体裁のパスティーシュだ。あと、直接切り裂きジャック事件を描いたものではないけれど、M・J・トローの「霧の殺人鬼」(ハヤカワ文庫)では、切り裂きジャックの正体が判明する。これは、シャーロック・ホームズものに登場するレストレイド警部が主人公で、コナン・ドイルやシャーロック・ホームズ、ワトスン博士まで登場する、なかなかおもしろい小説だよ。 Parsifal:切り裂きジャック事件に題材を得たというよりも、inspireされたフィクションで、島田荘司の「切り裂きジャック 百年の孤独」なんてのもあるよ。 Klingsol:「百年の孤独」って・・・(笑) Parsifal:ガルシア=マルケスの小説じゃないよ。 Kundry:もちろん焼酎でもありませんよね(笑) |