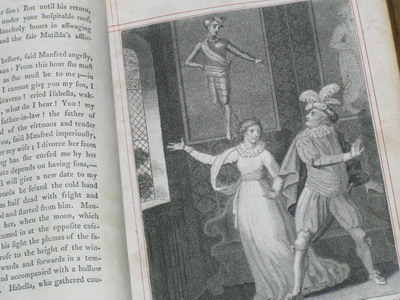

031 「オトラントの城」 ホーレス・ウォルポール 井出弘之訳 国書刊行会 ゴシック小説―ゴシック・ロマンスの代表作といえば― 「オトラントの城」 ホーレス・ウォルポール (1764年) 「イギリスの老男爵」 クララ・リーヴ (1777年) 「ヴァセック」 ウィリアム・トマス・ベックフォード (1782年) 「ユードルフォの秘密」 アン・ラドクリフ(1794年) 「マンク」 マシュー・グレゴリー・ルイス (1795年) 「ウィーランド」 チャールズ・ブロックデン・ブラウン (1798年) 「フランケンシュタイン」 メアリ・シェリー (1818年) 「放浪者メルモス」 チャールズ・ロバート・マチューリン (1820年) 「悪の誘惑」 ジェイムズ・ホッグ (1824年) 「呪いの館」 ナサニエル・ホーソーン (1851年) もちろん、まだまだたくさんありますが、代表作として10作挙げるとすれば、こんなところでしょう。 ゴシック・ロマンスとは、一般的には18世紀後半から19世紀にかけてイギリスで流行した、怪異・恐怖等をモチーフとした暗黒小説群のことをさします。その嚆矢はホーレス・ウォルポールの「オトラントの城」であるとされ、これに異議を差し挟む者は、ほとんどいないはず。ではどこまでが? 最後は? というと、これが諸説紛々としており、定説がありません。ゴシック・ロマンスと現在呼ばれている小説群は、あまりにも多種多様で、その特質やどんな作品があるのかということは、なかなか一概には語れないのです。一応、人間の宿命との対決を描いた暗黒小説という定義も可能なんですが、この「宿命」とか「対決」も広義にとらえれば、現代呼ばれるところの「幻想文学」と同様、範囲が定まらない、あやふやな文学分類用語になってしまいます。正統的な文学史的パースペクティヴで解説することなどできるものではないのです。 上記リストでは1818年発表の「フランケンシュタイン」以降が19世紀ですが、「放浪者メルモス」までとする人もいれば、スティーヴンスンの「ジキル博士とハイド氏」(1886年)やストーカーの「ドラキュラ」(1897年)も新しい世代のゴシック小説であるとする向きもあり、そうした19世紀ゴシック小説が20世紀に至って恐怖映画というジャンルを形成した、そうしたゴシック文学の子孫がこれからも発展を続けるであろうとする考え方もあるわけです。 それでは、本来はごく限られた時期の時代様式であったはずの「ゴシック」あるいは「ゴシック・ロマンス」とはなにか―。 「ゴシック」”Gothic”とは「ゴート人」”Goth”の、という意味。ゴート人というのは古代ゲルマン系民族のひとつ。4世紀頃に東ゴート族はイタリア半島を、西ゴート族はイベリア半島を支配することになります。ところがこの時期、フン族の侵攻によって、ゴート人はローマ帝国内に居住することとなり、しかしローマの圧政により両者は衝突。410年にローマは陥落して、有名な略奪により、ゴート人は蛮勇、野蛮のimageが強調されて記憶されることになりました。古代ローマの文化を称賛するルネサンスの芸術家がゴート人を中世暗黒時代の元凶と決めつけるのはこのため。おかげでルネサンス期に、「ゴシック」ということばには、「ゴート人の」という本来の意味に加えて、「野蛮な」という意味が付加されるようになりました。 これは北方民族が嫌いだった画家・建築家ジョルジョ・ヴァザーリが、ゴート人をゲルマン系民族の意味で使って、中世後期の北ヨーロッパを中心にした教会建築の様式を「ゴート人によって発明された」「醜怪で野蛮な様式」だ、などと言ったのが原因。そのため、いつのまにか「ゴシック」ということばが軽蔑の意味で使われるようになってしまったのです。念のため付け加えておくと、「ゴシック様式」というのならば、「ゴート人が作った」という意味でなければおかしいのに、現在「ゴシック様式」と呼ばれている有名な建築物は、ゴート人が作ったものではありません。 ゴシック様式による建築物といえば、パリのシャルトル大聖堂、ドイツのケルン大聖堂、アミアンのノートルダム大聖堂、もちろんイギリスのカンタベリー大聖堂・・・どれもカトリック信仰の聖地、中心地ですね。 これが宗教改革によってプロテスタンティズム運動が高まると、聖餐やイエスの復活は合理的に解釈され、煉獄なんてものは聖書のどこにも書いてないから否定され、超自然的なキリスト教からの脱却が進みます。もちろん、生と死の連続性を象徴する幽霊なんぞ信じるのはもってのほか。これは、見方を変えれば死を忘れ、死から眼をそむけることでもあり、これによって、かえって人々の死に対する恐怖は強まることになる・・・幽霊の否定に対する反動が、ゴシック・ロマンスの土壌としてあったわけです。 ただし、このことによって、ゴシック・ロマンスは反カトリックであり、プロテスタントだ、という主張があるんですが、これはなかなか一概には言えません。たしかに、イギリスはプロテスタントの国なので、カトリックに対して敵対的な面はあって、じっさい、「放浪者メルモス」のようにカトリックを攻撃している作品もあります。しかし中世への回帰を目指すゴシック様式が反カトリックと即断できるはずもないでしょう。むしろ「死を忘れ」たことへの反発として「メメントモリ(死を想え)」という中世的な姿勢に親和的だったとさえ思われるのです。啓蒙思想が必要とされること自体が、その社会がなお前近代的であることの証左でもある、ということです。   左はCathedrale Notre-Dame de Chartres、右はKoelner Dom、正式名称はDom St. Peter und Maria さて、「ゴシック」ということばは、洗練に欠けるゲルマン的・北ヨーロッパ的文化への蔑称として使われるようになっていたその時代、ルネサンス期のイタリアでは、尖塔などが特徴的な12世紀後半から15世紀頃までの教会建築、加えて同時代の美術様式をさして「ゴシック」と呼ぶようになりました。 そんな時期のイギリスに目を向けると―イギリスでは18世紀半ば頃から19世紀にかけて、こうした中世ゴシック様式の建築や装飾を復興しようという動きが生まれます。これを「ゴシック・リヴァイヴァル」と言います・・・これ、テストに出ますからおぼえておいてね(笑) こうした動きは中世的な倫理観の称賛、カトリック教会を斥けて英国国教会を再建しようするオックスフォード運動とも無関係ではありません。19世紀に建てられた英国国会議事堂や王立裁判所などの公共建築がゴシック様式を採用しているのはそのあらわれです。これは、宗教改革やフランス革命といった急激な体制とイデオロギーの変化に対して終始懐疑的であったイギリスの国民性が、近代化に疑いの目を向けて、うち捨てられていた価値観の復権を唱えたということなのです。 18世紀に話を戻して、ここに以前ちょっとだけ名前の出たエドマンド・バークが登場します。そのバーク28歳の時の著書「崇高と美の観念の起原」がゴシック・ロマンスの始動に大きな影響を与えました。この本は、それまでの古代ギリシアからルネサンス芸術に至る、秩序や調和をよしとする古典主義的美学をあっさり否定して、「崇高」という概念こそ、イギリスにふさわしい新たな美の基準であるとします。バークによれば、この「崇高」という感情は、恐怖や危険から生まれるもので、「快」よりももっと強力な情緒であり、これを生み出す対象の特性は、曖昧さ、力強さ、欠如、広大、無限性、巨大さなどであるとされています。さらにバークは、ルネサンス期以来の、宇宙(コスモス)の中心を人間であるとした考えを傲慢であるとしてこれに異を唱え、中世の神を中心とした宇宙観(コスモロジー)への回帰を求めます。  Horace Walpole こうした中世ゴシックへの再評価と憧れのはじまりにいるのが、「オトラントの城」の作者であるホーレス・ウォルポールです。ホーレス・ウォルポールは政治家の息子で、父親のロバートは20年間にわたって首相の座にあった人。ホーレスはイートン校からケンブリッジに進み、大学時代の友人には後に墓地派の詩人として有名になるトマス・グレイがいて、ホーレスがゴシック趣味にとらわれたのは、このグレイとの交友がきっかけであろうとも言われています。ホーレスは四男ということもあり、「好きなように生きなさい」と言われるも、一応ホイッグ党に所属して政治家になります。しかし議会で発言したのはほんの5、6回、法案のひとつも提出しなかったそうです。 そんなホーレスですが、30歳前に両親が相次いで亡くなり、転がり込んだ遺産で1749年、ロンドン郊外、テムズ川を広々と見渡すトゥイッケナムに邸宅を構え、増改築を繰り返して内外装に自身の中世趣味を投影させ、これをストロベリー・ヒルと名付けます。  Strawberry Hill House そのさなか、1764年に出版されたのが「オトラントの城」でした。当初この小説はイングランド北部の旧家で発見された古文書、1529年にナポリで書かれたイタリア語の手稿を、ウィリアム・マーシャルなる人物が英訳したものとして出版され、この本は文化的な業績を高く評価されることとなります。 しかし翌年の第二版でウォルポールは序文を追加、そのなかでこれが偽書であり、自分が執筆した創作であることを明らかにすると、かつて古文書の英訳を称賛した批評家たちは、手のひらを返して懐古趣味で古くさいと酷評します。 そもそもウォルポールの意図は、古来の物語と新しい物語の結合にあり、18世紀的な啓蒙主義の時代に、小説という新しい文学形式を用いて、失われた奔放な創造力の働きを甦らせること。わかりやすく言えば、昔ながらのあり得ないような話を、現代風にリアルに書こうとしたということです。 つまり、ゴシック小説とは、日常的な現実を写しとるだけでは表現できない精神のはたらきを、非日常的・非現実的な事象を描き出すことであらわそうとするものなのです。だからといって夢物語ではダメ。日常を非日常が浸食することで日常が脅かされるのでなければならない。そうすることによって、登場人物と読者に恐怖をもたらすものとなるのです。従って、扱うモチーフとして、しばしば超自然、あるいは超自然と見えるものが導入されることになるわけです。 以来、ゴシック小説は怪奇なエピソードや道具立てが恐怖を呼び起こす物語として書き継がれてゆくことになります。 「オトラントの城」のあらすじを簡単に紹介しておくと― 時代は中世12世紀頃、イタリアのオトラント城の城主マンフレッドには娘マチルダと息子コンラッドがある。その息子コンラッドは、イザベラという貴族の娘との婚礼の当日、巨大な兜に潰されて死んでしまう。マンフレッドは妻ヒッポリタを捨て、自分がイザベラと結婚しようと考えるが、もともとコンラッドとの結婚にも乗り気でなかったイザベラは地下通路を使って城を脱出、セオドアという若者に助けられ、ジェローム神父に保護される。 じつは城主マンフレッドは、祖父が本来の領主を陥れたことから不当に領主の地位にあり、やがて真の跡継ぎが現れ、オトラントの城を奪還するという言い伝えがあるため、跡継ぎを得ることに必死なのであった。 やがて、ジェローム神父とセオドアの身分が明らかになり、セオドアこそオトラント城の正当な相続人であることが判明する。セオドアに心を寄せるマチルダ・・・そこにイザベラの父ヴィチェンツァ侯爵の使者が現れ・・・。 ウォルポールは、ある夏の夜、ストロベリー・ヒルの屋敷で見た奇怪な夢―武具を着けた巨大な手が階段の手すりの上を蠢いている夢―をきっかけに、この小説をその日のうちに書き始め、2ヶ月ほどで完成したということです。もちろん、この間政治のことは放ったらかしていたわけですが、ナーニ、ふだんから放たっらかしだったんですから無問題(笑) ここに揃った道具立て―古城、地下通路、修道院に礼拝堂と、出現する幽霊、巨大な兜や甲冑などがまさしくゴシック・ロマンスの特徴です。ウォルポールが当初、古いイタリア語の手稿を翻訳したものだと偽ったのも、こうした超自然が宗教改革後のイギリスでまともには受け入れられるはずもあるまいと考えたためであったようです。しかし第一版の500部はたちまち売り切れ、好評に気をよくして第二版で正体を明かしたのは先に述べたとおり―。 ここで、ホーレス・ウォルポールの「オトラントの城」が、良くも悪くもディレッタントの道楽であったことをことわっておかねば片手落ちでしょう。ホーレスはゴシックの研究家ではなく、ましてや実践家であったのかさえ、あやしいと思われます。ホーレスのゴシック建築はオブジェに過ぎず、壁や階段の模様は、費用の関係で壁紙に書いたものを貼り付けたに過ぎず、城壁の銃眼はボール紙に描いたものを釘付けしただけのものでした。当時、社交界では「城主は城壁よりも長生きするだろう」と揶揄されていました。ホーレスはゴシック様式の感傷的な耽溺者でしかなかったのです。 ただし、ディレッタンティズムだからといってすべてを否定できるわけではありません、ディレッタンティズムにしかなしえないのが、自らのimageに忠実な夢の世界に生きること。そう、先に述べた夢をきっかけに、「オトラントの城」という、現実のストロベリー・ヒルを超えたゴシック神話・空間を創ってしまったのは、これはディレッタントであったからこそできたこと。一般には、ディレッタントが己の異端を主張するなど、めずらしくもありません。それはたいがい自虐的で、脆弱な自尊心にのみ支えられた幼稚な抵抗でしかない。これを軽々と超えてしまう成果を実現したのが、ホーレス・ウォルポール(さらに言えば「ヴァセック」のウィリアム・トマス・ベックフォード)なのです。このふたりが、どれほど希有な存在であったのか、いまに伝わっている作品を見ればわかるはず。「作品」というのはもちろん豪勢な邸宅のことではなく、「オトラントの城」のことであり、「ヴァセック」のことですYO。 あらためて、冒頭に掲げたゴシック・ロマンスの代表作の流れをたどってみると、ウォルポールの「オトラントの城」以後、アン・ラドクリフはジャーナリストであった夫の帰宅までの時間を持て余して小説に手を染め、クララ・リーヴは「オトラントの城」に刺激されて、よりリアルな幽霊の創出をめざし、M・G・ルイスはウォルポール、ラドクリフ、それにシラーの「群盗」に影響されて「マンク」を書きました。そして19世紀に至った1816年、スイスはレマン湖畔に滞在中のバイロン、ポリドリのもとへシェリー、シェリーと駆け落ち中のメアリー・ゴドウィンらが合流して、有名な「ディオダティ荘の怪奇談義」が催される。このときの成果こそ、ポリドリの「吸血鬼」と、メアリ・シェリーの「フランケンシュタイン」。なお付け加えておくと、この怪奇談義には参加していないものの、ここにはM・G・ルイスが訪ねてきて、5つの怪談について詳しく話していったことがあり、また同じ頃にはドイツでE・T・A・ホフマンが「マンク」の影響を受けた「悪魔の霊液」を発表しています。 (注) 「悪魔の霊液」を検索すると、どうしたものか、あちこちに「第1巻は1615年、第2巻は1816年刊」とありますが、ンなわけない。1615年ではホフマンが生まれるよりも100年以上も前になる。いくら「お化けホフマン」でもこれは無理筋。第1巻の出版は1815年です。 その後、ゴシック・ロマンスは一方ではロマン派文学に吸収され、また他方では、合理的な解決によって物語に決着をつける探偵小説に活路を見出すこととなりますが、これはまた別な話。 現代の怪奇小説の多くは、黒魔術とか地下の牢獄とかいったゴシック・ロマンスの時代錯誤的な背景や小道具が中世への回帰であるという意味を忘れています。単なる超自然、グロテスクなだけの刺激物を陳列するのみでは、ゴシック・ロマンスと呼べるものにはなり得ません。かろうじて、ブラム・ストーカーの「ドラキュラ」あたりはゴシック・ロマンスの名に値しようか、といったところ。 なお、ポリドリの「吸血鬼」とメアリ・シェリーの「フランケンシュタイン」、このふたつの作品は―ポリドリの「吸血鬼」はブラム・ストーカーの「ドラキュラ」を経て、ということになりますが―20世紀の映画産業に独自の地位を確立して、以後無限と言えるほどの増殖を繰り返していゆくこととなりましたが、これもゴシック・ロマンスの流れとはまた別な次元での話。 個人的には、ゴシック・ロマンスとは呼べないものの、ジョリ-カルル・ユイスマンスの「さかしま」が、ゴシック小説のディレッタンティズム、純粋、非凡、苦悩、俗悪、退屈、猟奇などといったあらゆる要素の近代における到達点なのではないかな、と思っています。 最後に翻訳について―「オトラントの城」は、今回取りあげた井出弘之訳のほかに、平井呈一による翻訳が「オトラント城綺譚」の表題で、以前取りあげた新人物往来者版「怪奇幻想の文学」第III巻に、いまではちくま文庫の「ゴシック文学神髄」に入っています。擬古文訳はかつて思潮社から「おとらんと城綺譚」の表題で出ていました。今回井出弘之訳を選んだのは、この本には初版及び第二版の序文も収録されているからです。 (おまけ)  これは私が所有している、初版ではなくて、30年ほど後の1797年の版。 扉ページには― “The Castle of Otranto , A Gothic Story. Translated by William Marshal , Gent. From The Original Italian of Onuphrio Muralto , Canon of the Church of St.Nicholas at Otranto.” ―とあります(じっさいは全部大文字)。「在オトラントの聖ニコラス教会参事会員オヌフリオ・ムラルト著」ですね。扉ページの表記はそのまんまですが”Preface to the First Edition”も”Preface to the Second Edition”も収録されています。ちなみにこの本が出版された1797年というのは、作曲家のシューベルトが生まれた年ですね。 (Hoffmann) 引用文献・参考文献 「オトラントの城」 ホーレス・ウォルポール 井出弘之訳 国書刊行会 「ゴシック文学神髄」 東雅夫編 ちくま文庫 ※ 平井呈一訳「オトラント城綺譚」が収録されています。 「オトラント城/崇高と美の起源」((英国十八世紀文学叢書 第4巻) ホレス・ウォルポール、エドマンド・バーク 千葉康樹、大河内昌訳 研究社 ※ 私はこの翻訳を読んでいないのですが、「オトラントの城」とエドマンド・バークの名著という、組み合わせの妙が光る一冊です。 「ゴシックの炎 イギリスにおけるゴシック小説の歴史 その起源、開花、崩壊と影響の残滓」 デヴェンドラ・P・ヴァーマ 大場厚志、古宮照雄、鈴木孝、谷岡朗、中村栄造訳 松柏社 「崇高と美の観念の起原」 エドマンド・バーク 中野好之訳 みすず書房 Diskussion Kundry:ゴシック・ロマンスですね。ときどき、「ゴシック・ロマン」と書かれているものも見かけますが・・・。 Parsifal:「ロマン」というのはもっぱら「長編」のことだ。「ロマンス」は「伝奇」。この場合は「ゴシック・ロマンス」と言うのが正しい。 Klingsol:やっぱり、前ロマン主義時代から、せいぜいヴィクトリア朝の初期あたりまでの特定のスタイルの小説に限って使うべき呼称だと思うな。 Parsifal:発生したのが18世紀の新古典主義とロマン主義の端境期であったというのは、注目すべきことだよね。 Hoffmann:古めかしさとモダンな暗黒趣味の合体だね。これが現代に脈々と・・・。 Klingsol:現代では、廃墟趣味にその名残があるのかもしれないね。 Kundry:武具を着けた巨大な手の夢を見て・・・というのが、なんだかシュルレアリスムみたいですね。夢が執筆の動機なんですから。 Hoffmann:そういえば、メアリ・シェリーも(バイロンとシェリーの生命の本質とはなにかという議論を聞いていたにせよ)も、「フランケンシュタイン」執筆前に、研究者による生命誕生のヴィジョンを見たということなんだよね。 Parsifal:幽霊にしたって、シェイクスピアならもっとわかりやすいというか、説教臭いよね。ところが、ここでは―まあ深読みすれば、兜は不当な後継者を追放しようとする権威だとか、大きな足は逃亡とか、できないことはないけれど―唐突で、極端だよね。 Hoffmann:夢だから(笑) Klingsol:登場人物が近代小説の内面とは無縁だよね。もちろん、驚いたり悲しんだりはするけれど、分析するようなものではない。 Parsifal:一種の「元型」なのかもしれないね。あ、分析しちゃってるか(笑) Kundry:ところで、「ディオダディ荘の怪奇談義」といえば映画になっていましたよね。 Hoffmann:いくつかの映画で描かれているけれど、代表的なのはケン・ラッセルの「ゴシック」”Gothic”(1986年 英)と、ゴンザロ・スアレスの「幻の城 バイロンとシェリー」”Rowing with the Wind”(1988年 西・英)だね。 |