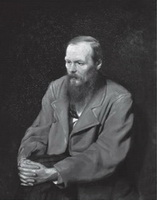

151 「罪と罰」 (上・中・下) フョードル・ドストエフスキー 江川卓訳 岩波文庫 ロシアの文豪フョードル・ドストエフスキーの後期五大長篇小説と呼ばれるのが「罪と罰」、「カラマーゾフの兄弟」、「白痴」、「悪霊」、「未成年」です。そのなかでもはじめに出版されたのがこの「罪と罰」。 主人公である貧しい元大学生ラスコーリニコフは、頭脳明晰ではあるのですが、「選ばれた非凡人は、新たな世の中の成長のためなら、社会道徳を踏み外す権利を持つ」という独自の犯罪理論を持つ青年。彼は、金貸しの老婆を殺害し、殺害の現場に偶然居合わせた老婆の義妹までも殺害してしまいます。この思いがけぬ殺人によって、ラスコーリニコフのなかに思いがけず罪の意識が生じて、苦悩することに―。しかしラスコーリニコフは娼婦ソーニャに出会い、その自己犠牲的な生き方に心をうたれ、最後には自首します。  Фёдор Mихaйлович Достоeвский 基本的にはラスコーリニコフの人間性回復への過程を描いたヒューマン・ドラマですね。そこに至るまで、殺人は正当化されるかという問題、貧困に喘ぐ民衆を背景に、有神論と無神論、理想と現実との乖離や論理の矛盾・崩壊などを描いている。すなわち、当時広まりつつあった社会主義思想の是非を問うことも含めたへ哲学的思想小説です。その一方で、老婆殺しの事件についてラスコーリニコフを追及する予審判事ポルフィーリーとラスコーリニコフの心理戦は、ほとんど倒叙ミステリーのように読める点もよく指摘されるところです。 ヒューマン・ドラマ? いや、ほとんどのひとはそのように読んでいるでしょう。私もそれを否定するつもりはないのですが、そのヒューマニズムは、単純に人間性の回復とか人としての善意だとかいった手放しで尊いものと信じていればいい、というものではありません。やはりこの小説は宗教色が強いんですよ。 さらに、社会主義に関しては、なにしろドストエフスキー自身がかつては空想的な社会主義の信奉者であったところ、逮捕されて一度は死刑判決を受けて、特赦で減刑されて出獄の後は、むしろ社会主義に批判的になって、その上でキリスト教的人道主義へと思想を変化(深化)させていったという経緯があることも忘れてはならない。 ご多分に漏れず、私も中学生から高校生のあたりでドストエフスキーの五大長篇はひととおり読んでいます。「罪と罰」に関しては、どことなくニーチェの超人思想に通じるものがありそうだななどと思いつつも、娼婦ソーニャとの経緯などはいささかsentimentalに傾いたメロドラマのように思っていましたね。ただ、キリスト教、ここではロシア正教のことはよく分からないので、あまり深く読めてはいないんだろうな、とも感じていました。 そんな私のよきガイドになってくれたのが、1986年に出た、江川卓の「謎とき『罪と罰』」(新潮選書)でした。この本は出版されてすぐに読み始めたのですが、少し読んだところでいったん中断。新潮文庫の「罪と罰」、これは米川正夫訳でしたが、これは再読して、そのうえであらためて「謎とき『罪と罰』」を読んだのですよ。当時の感想はよく覚えています。「そういうことだったのか!」って、結構なショックでしたね。 これはもう江川卓の本を読んでいただくのがいちばんいいんですが、それで終わってしまうわけにもいかないので(笑)少しばかりお話ししましょう― この本を読むと、ドストエフスキーは一般には悪文家と言われているが、小説中で使われている俗語や学生隠語、古風な言い回しにはちゃんと意味があって、そこにはドストエフスキーの意図が働いている、ということが指摘されています。 たとえば小説のはじめに、ラスコーリニコフが「ナスーシチヌイな仕事もすっかりやめてしまい」とある。「ナスーシチヌイ」ということばは「日々の」という意味なのですが、日常めったに使われない文語的なことばだそうです。ところがこれがじつは聖書のなかに「われらの日用の糧を今日も与えたまえ」という一句の、「日用の」と同じなんですね。そもそもこれは、当時のロシアの子供たちが暗唱させられるお祈りで、「ナスーシチヌイな仕事も・・・」とくればこの聖書から採られたお祈りが連想される、というわけです。だから、ここでは主人公が日用の糧を稼ぐ仕事もやめようとしている、と読みとることができる、と。ちなみに新潮文庫の米川正夫はこれを「その日その日の当面の仕事も全然放擲してしまい」と訳していますが、岩波文庫の江川卓訳では「身すぎ世すぎの仕事もすべてやめてしまい」となっています。そしてこれは、併せて日々のお祈りもしなくなった、とも連想できるわけです。 そしてラスコーリニコフという主人公の名前。この名前は17世紀ロシア正教から分裂した「ラスコーリニキ(分離派)」に由来している、その証拠に、創作ノートには主人公の母親のことばとして「ラスコーリニコフ家は二百年来、有名な家系」と記されていることを指摘しています。この小説が書かれたのは1865年から1866年、そこから200年遡ると、まさに17世紀の1660年代で、分離派運動の発生期に一致するのですね。この「分離派」にもいくつかあって、身体をたたき合いながら法悦状態に達する「鞭身派」、肉欲から逃れるために生殖器官を切除する「去勢派」などがあったそうです。 また、ラスコーリニコフという姓はロシア語の動詞「ラスコローチ(割り裂く)」とも無関係ではない、じっさいにこの青年は金貸しの老婆の脳天を斧で割り裂くわけですよ。ところが、たしかに斧が凶器なんですが、じつは峰打ち。峰打ちであることが妙に強調されている。つまり、斧の刃はラスコーリニコフ自身の方を向いていたということです。これもまたドストエフスキーの意図するところだった証拠に、後にラスコーリニコフがソーニャに老婆殺しを告白するとき、「あのときぼくは、ひと思いに自分をウフローパチしたんだ、永遠にね・・・」と言っているんですね。ここはふつう「ひと思いに自分を殺した」と訳されている箇所ですが、「ウフローパチ」というのは俗語で、もとはものが激しく打ち当たる擬音語「パチン、パシリ」にあたることばだそうです。つまり「ひと思いに自分をパシリとやった」・・・割り裂いたのは自分自身だったというわけです。 名前の話に戻ると、主人公のフルネームは「ロジオン・ロマーノヴィチ・ラスコーリニコフ」で、頭文字はロシア語のR音なので「PPP」になる。江川卓によれば、ロシアでもこんな名前はほとんどあり得ない、可能性としては600万人にひとり、当時のロシアなら5人もいたかどうかという計算になるそうです。なぜそんなめずらしい名前、すなわち頭文字が「PPP」となるような名前を主人公に設定したのか・・・「PPP」を裏返しにすると「666」、つまりヨハネ黙示録に記述されたアンチクリストをあらわすのではないか、というのが江川卓の推理です。神の掟に背いて殺人を犯しながら、なお人間の掟を「踰えた」とうそぶく主人公に、すこぶるふさわしい設定―「刻印」というわけです。じっさい、非凡人論をぶちあげたラスコーリニコフに対して、予審判事ポルフィーリイが「何か生まれながらのしるしでもないのですか?」と質問しています。 この本で詳説されていることをとりあげていたらきりがないので、次に主人公に次いで重要な登場人物である聖娼婦ソーニャについてふれておきましょう。この小説にリザヴェータという登場人物が出てきますよね、金貸しの老婆に使われていて、運悪く殺人の現場に来合わせてしまったために主人公に殺されてしまう女性なんですが、ラスコーリニコフが安料理屋で、たまたま隣に立った将校と学生がリザヴェータについて噂しているのを聞く・・・それによると、リザヴェータは「ひどい醜女」で「善良」「柔和」「静か」、そして未婚でありながら「ほとんどいつも妊娠している」ということでした。ここで「柔和」と「静か」はソーニャとの共通点ですが、同時に「醜女」でありながら「いつも妊娠している」のはなぜなのか? ヒントがいくつかあって、はじめてソーニャの部屋を訪れた主人公は、ふと箪笥の上に置かれたロシア語訳の「新約聖書」に目をとめる。ソーニャによればリザヴェータが持ってきたものだということなんですが、この「新約聖書」は、ドストエフスキーが持っていた、発行後40年を経た稀覯書を模しているんですよ。どうしてこんなものをリザヴェータが持っていたのか? ここで、ソーニャがリザヴェータのことを「あの人は神を観ずる方です」と言っていたことを思い出して下さい。先ほど話に出た、ロシア正教から分裂した「分離派」に、「観照派」という宗派があります。「鞭身派」と「去勢派」がそれで、「観照派」とは文字どおり神や聖霊を観照する、つまり目に見るということ。「鞭身派」というのは信徒たちが密室でお互いの身体をたたき合い、集団的な法悦状態にまで高まったとき、キリストや聖霊が儀式の場にあらわれるのを観照する。そしてその法悦状態から信徒たちは乱交に至ることもあり(このことが、この鞭身派の勢力を急成長させた要因ではないかという説もあるらしい)、この儀式の際に授かった子供は未来のキリスト候補として、宗派の共同体によって育てられるという習慣もあったそうです。 すると、リザヴェータは「鞭身派」の、あるセクトの巫女―「聖母マリア」だったのではないか、と考えられるわけです。それならいつも妊娠していて、しかも生まれてくる子供の養育については心配する必要がなかったことも納得できる。そしてこのことにより、ラスコーリニコフは「聖母マリア」を殺したということにもなるわけです。 もちろん、ソーニャはリザヴェータがそのような立場にあったことを知っていたのでしょう。「神を観ずる方」と言っているくらいですからね。もしかすると、それ以上かもしれない。ソーニャがリザヴェータについて語るとき、妙な言い淀みが頻発しているんですよ。「ええ・・・あの人は心正しい方でした・・・ここへも来ました・・・たまにですけれど・・・そうそうは来られなかったんです。わたしたち、いっしょに読んだり・・・お話ししたりして」と、「・・・」が多い。これは公然化されていない儀式のことを思っていたのではないか、「わたしたち」というのは、ソーニャとリザヴェータのふたりのことだけを意味しているのか・・・。 江川卓の指摘するところでは、ソーニャの部屋は窓が三つもあって家具がほとんどない「大きな」部屋とされているんですよ。娼婦の部屋としては似合わない。じつは鞭身派の儀式は、窓がたくさんあって明るく広い部屋が使われるのが通例だったそうなのです。 ここで挙げた例は、江川卓が指摘したり推理したりしていることのほんの一部ですが、このように、「謎とき『罪と罰』」では、この長篇小説が意味論を超えた次元で徹底的に読み解かれています。「あとがき」によれば著者の江川卓は、小説のなかに「七百三十歩」とあるので家のまわりを歩数を数えながら歩きまわってみたり、「戸棚」についての謎を解こうと、家の洋服ダンスにもぐり込んでみたりもしたそうです。 ちなみに、江川卓には「謎とき『白痴』」、「謎とき『カラマーゾフの兄弟』」という著書もあり、残念ながら「謎とき『悪霊』」はついに完成されませんでしたが、これは亀山郁夫が書いて、同じく新潮選書から出ています。 ドストエフスキーのようなすばらしい作品は、一回読んで終わりにしてしまうのはもったいない。一度読んだ方でもぜひとも再読して、次にこの「謎とき」シリーズを読んでみて下さい。すると、きっと、これらの長篇作品をさらにもう一度、「再々読」したくなりますよ。 (Klingsol) 引用文献・参考文献 「罪と罰」 (上・中・下) フョードル・ドストエフスキー 江川卓訳 岩波文庫 「罪と罰」 (上・下) フョードル・ドストエフスキー 米川正夫訳 新潮文庫 「謎とき『罪と罰』」 江川卓 新潮選書 Diskussion Hoffmann:江川卓の「謎とき」シリーズは全部読んだ。たしかに、驚きだったね。 Kundry:選ばれた語句が綿密な意図によって選ばれているというのは、これはふつうに翻訳で読んだだけではわかりませんからね。 Klingsol:やっぱり翻訳者となると違ったものだ・・・といっても、ただその言語が読めるというだけではすまされない、広範な知識が求められるんだね。米川訳がダメだというわけではないんだけど、江川卓の本を読んでから参照すると、あ、ここは翻訳者が気付いていなかったんだな、と思ってしまう箇所がある。 Parsifal:江川卓によって「謎とき『悪霊』」が書かれなかったのは残念だったな。個人的には「悪霊」はもっとも好きなので・・・。 Hoffmann:でも、「悪霊」なら江川訳が新潮文庫で入手しやすいよ。「白痴」がとくに好きなんだけど、「謎とき『白痴』」は書かれているものの、江川訳はないんだよね。 Kundry:私が好きなのは「カラマーゾフの兄弟」ですね。先日、現時点での最新訳で読みました。江川訳は以前出ていましたが、いまは入手困難ですね。 Klingsol:五大長篇以外では、「地下室の手記」を推したいな。新潮文庫で江川訳で読めるよ。米川訳は「地下生活者の手記」と訳されていた。 |