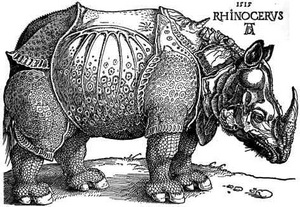

162 「一角獣をつれた貴婦人」 「マルテの手記」抄 ライナー・マリア・リルケ 塚越敏訳 風信社 なかなか凝った装幀のこの本は、奥付によれば昭和56年12月25日の刊行。刊行されたときすぐに購入したと記憶しています。   "La Dame a la licorne" これはリルケの小説「マルテの手記」のなかの、現在、パリのクリュニー美術館に蔵せられている一角獣と戯れる貴婦人の図柄の、古い壁掛けのつづれ織り、すなわちタピスリーについて書かれた箇所を独立させたもの。第一部の終わりのところですね(ここでは第二部の冒頭部分から、第一部の終わりのタピスリーの描写へと続けて訳されています)。この部分を取り出して一冊の本にしたものは、本国ドイツにもありました・・・というか、持っています。その文章と照合させるように、それぞれのタピスリーの写真を並べています。   "La Dame a la licorne" そして巻末には、このタピスリーに関する歴史的文献的哲学的考察が添えられており、そこでは個々の図柄の象徴的意味が分析されており、これがまたたいへん興味深く読めるもの。 この文章によれば、15~16世紀に作られて、フランス中部のローマ時代の廃墟の上に建てられた中世風の古城にかけられたまま、長い間忘れられていたこのタピスリーを19世紀半ばに「再発見」したのは、当時歴史記念物監督官であった作家、プロスペル・メリメでした。そしてその後この貴重なタピスリーに関して何度も紹介の記事を書いて、広く世間に知らしめたのは、同時代の女流作家、ジョルジュ・サンド。そのジョルジュ・サンドの文章も添えられています(ジョルジュ・サンドの文章は小潟昭夫訳)。   "La Dame a la licorne" リルケが美しく描写した六幅連作のゴブラン織りタピスリー、これをリルケがはじめて見たのは1906年6月7日、パリのロダンのアトリエに滞在していた時のこと。クリュニー訪問の翌々日6月9日には、早くも詩「一角獣をつれた貴婦人」が成立しています。 「一角獣には古くからの、中世にあってはたえず讃めたたえられていた、処女性という意味づけがあります。それゆえに、存在していないものであるそれは、処女がその面前にさし出している《銀の鏡》(あの十五世紀のタピスリーを見よ)に映り、また第二の、同じく純粋な、同じくひそやかに隠された鏡である《処女》のうちに映ってはじめて俗眼にとっては存在するのだ、と言われています」 ・・・これは1932年6月1日のマルゴット・ジッツォー伯爵夫人宛の手紙から。 一角獣というものは象徴としてはかなり多義的なものなんですが、リルケにとっては、もっぱら処女性と純潔の象徴・・・というか、そのように「独自に」捉えているということです。必ずしもキリスト教的でもない。「リルケの解釈」は、あくまで「マルテの手記」という散文詩的な小説の中で展開された「愛の原理」を補完するためのもの。タピスリーの貴婦人は純粋主体。鏡に姿を映している一角獣は、見る側(主体)と見られる側(客体)に分裂している。ここで鏡は「意識」をあらわしている。つまり、外部の現実界では鏡には外部からの表象が映り、内部の実在界では、鏡には内部からの反映としての心象があらわれる・・・。聖母に養われてはじめて顕現するナルシスティックな処女受胎の産物というわけです。 それでは、リルケの解釈は別にして、この六幅のタピスリーはなにを意味しているのか。1921年にイギリスの美術史家A・F・ケンドリックは5番目までを、それぞれ味覚、嗅覚、聴覚、触覚、視覚の五官の寓意として定義する説を打ち出しています。それによれば、六番目は五官のすべてから受容して輝きだす「欲望」である、ということになります。五番目まではすべてが野外の場面であったところ、最後に至って島の中央に王冠のような天幕が設けられて、貴婦人は侍女の差し出す宝石函の中の装身具を選んでおり、左右を獅子と一角獣に衛られているという構図になっている・・・。 クリュニー博物館の敷地内には古代ローマの公衆浴場の遺跡があり、15世紀末にクリュニー修道会が個々に地方の修道士たちのパリ滞在時のホテルを建てたところから、オテル・クリュニーの名で呼ばれるようになったもので、その後フランス革命により国有化されるなど紆余曲折あって、1844年、博物館として収蔵品を一般に公開するようになったんですね。問題のタピスリーが購入されたのはそれからおよそ40年後の1882年。これを働きかけたのがプロスペル・メリメ。ほぼ同じ頃にこのタピスリーに魅せられたのがジョルジュ・サンドというわけです。ただし、多くの人に信じられていた、サンドが報告したタピスリーの由来、牢獄に幽閉されていたトルコの王子と領主の姪の悲恋物語は、あくまで土地の口碑であって、さしたる根拠もないもの。サンドのいくつかの仮説は今日ではほぼ全面的に否定されています。制作年代は1509年から1513年あたりで、これを15世紀のタピスリーとしたリルケもまた、この点では誤解していたわけです。 タピスリーについては以上として―我が国でも戦中派あたりの作家によるもので、リルケの、また「マルテの手記」の影響下に書かれたと思しい小説は、結構ありますよね。しかし戦後も戦後、私の世代でリルケを愛読していた人というのはあまり聞いたことがありません。詩だけ読んでいればいかにもな純粋詩人、しかしリルケその人に関する研究書など読めば、どうしてもその実体は冒しがたい神聖さよりも、「愛の狩人」ドン・ジュアンの面がクローズアップされてしまう。とくに第二次世界大戦後になると、その女友達たちが競って詩人からの手紙やら回想やらを発表しはじめて、それだけならともかく、それらの女性たちはお互いにライヴァルの悪口を書き連ねるものだから、リルケの実像もそうした「修羅場」に巻きこまれてしまったわけですよ。じっさい、ある女性によれば、リルケは恋人たちから送られてきた恋文を主題別に分類してファイルしておいて、時に応じて詩の中にその表現を取り込んでいた、また、別れ話は必ず女性の側から切り出させるように仕向けていたのだとか・・・。 でもね、それでリルケに幻滅などするようなら、その人はそもそもリルケの読者ではないんです。リルケが「愛」"Liebe"と言ったら、それは清らかな、高貴な愛などという、あたかも理想化された精神の愛ではなくて、肉を備えた女性に向けた熱い吐息なんですよ。 その点、「ドゥイノの悲歌」とか「マルテの手記」あたりは、あまり構えて―ということは、予備知識的なことを知っておく必要もなく、読むことができます。とりわけ、「マルテの手記」の「一角獣をつれた貴婦人」の箇所においておや。 一角獣について リルケの解釈はあくまでも自分のための解釈です。文学というのはそういうもの。カミュだってペストという病気を自分の思想(哲学というほどのものではなし)のために描き、山田風太郎は会ったこともない戦国時代の面々を自分のペンで踊らせ、ヘルマン・ブロッホに至ってはウェルギリウスの内面(意識)を展開させた・・・。 吸血鬼にその生活様式らしきものが想定され、特殊能力があって、弱点もあったように、一角獣にも、いろいろと「設定」が施されているんですよ。たとえばその角に備わっている諸特性、またその捕らえ方など。 一角獣がたどってきた道筋は、元をたどればヨーロッパ古典時代、つまりギリシア人とローマ人の想像力。次に聖書。さらに初期キリスト教的な色彩を帯びた自然学の書物、すなわち博物学の中です。 もともと古代人は一角獣というものを冷静に、自然科学的な視線で捉えていたところ、そこに象徴的かつ神秘的な意義を付け加えていったのは、キリスト教です。まず、かなり早い時期から、イエス・キリストをあらわす記号となった。と、同時に死と悪魔もあらわすこととなっています。これはおそらくアジアからの影響。あらゆるものに打ち勝つ主の力、人間という罪ある衣に身を包む謙虚さ、だから騎士の力を示す紋章にも採用されたし、処女マリアの息子であるキリストだから、貞節の象徴にもなり得た。一方で、制御の効かない欲望の体現でもあったため、その角は媚薬・催淫薬としての用法が想定されてもいる。キリスト教徒とその教会を示すかと思えば、その敵である異教徒とユダヤ人を意味することもあり、だからC・G・ユングに言わせれば、「一角獣は一義的なものではなく」「《対立の結合》を内包している」ということになります。また、グスタフ・ルネ・ホッケは一角獣を、ヨーロッパ精神史上もっとも魅惑的で多価値的な象徴のひとつであるとしています。 なお、その昔、旧約聖書にはさかんに一角獣が登場していましたが、いまではほとんど姿を見せません。これはどういうことかというと、「一角獣」というのは誤訳だったんですね。いまでは該当の語、ヘブライ語の"Reem"は「野牛」と訳されています。いや、日本の翻訳者の誤りではありません、七十人訳聖書の翻訳者たちが間違って、それが定着してしまって、ラテン語訳聖書にも引き継がれてしまったんです。だから一角獣は、紀元前3世紀からルターの時代まで、千数百年間にわたって旧約聖書のなかに住み着いてしまうこととなったのです。ことの重大さが分かりますか? この千数百年間こそがキリスト教世界の最盛期だったんですよ。一角獣という、誰も見たことのない動物が、キリスト教伝道の中心に存在していたのです。 当初、中世初期においては悪徳の象徴であったらしいのですが、やがてキリストになぞらえられて、いつの間にか美徳の化身となった・・・すると受難や殉教までも意味するようになり、終いには処女受胎と受胎告知のモティーフも体現するようになった。これが宗教芸術に取り上げられたのは、まさしくリルケがタピスリーの成立時期と誤解した15世紀。一角獣形象の氾濫の時代です。一角獣の角は錬金術師たちにとって必携の備品ともなりますが、リアリズム重視の18世紀から19世紀にかけては、「実在しない」一角獣は冷や飯を食わされることに。ところが19世紀末になると、象徴派芸術の分野で一躍復活して、こぞって題材に採用されました。このとき、芸術家のアトリエで好まれたのは、閉ざされた庭のなかの処女と一角獣という構図です。ギュスターヴ・モローの「一角獣たち」は、まさしくクリュニー美術館のタピスリーに触発されて描かれたものとされています。たしかに、「欲望」の場ですね。とはいえ、この隔絶された美の聖域はあくまでも人工的・形而上学的で、そこに世紀末頽廃のatmosphereが漂っています。  "Les Licornes" Gustave Moreau ヨーロッパの自然科学において最初に意識された一角の獣は、インドの驢馬です。その角は飲器に加工されたのですが、それというのも、この一角獣の角は毒を中和するとされていたから。さらに一角獣と考えられた動物には、犀、カモシカもあります。その頃になると、その角が毒を中和するという効用は、アリストテレスがこれを採用せず、プリニウスに至っては、別段不可思議な現象を述べることなく、自然科学的に語っています。 しかしなんといっても、何世紀にも亘って語られ続けた・・・とはつまり、一角獣神話に影響力を及ぼした特性はといえば、処女による一角獣捕獲伝説でしょう。この伝説のモティーフはギリシア人やローマ人はあずかり知らぬもので、おそらく東方(インド)あたりから伝播したものではないかと考えられています。つまり、一角獣は獰猛ながら、処女を前にしてはおとなしくその腕の中に抱かれてしまう・・・と言ってもこれは牧歌的な話ではなくて、そのあと捕獲された一角獣は王の所に連れて行かれるか、荒々しい狩人に殺されるかするわけで、一角獣の捕獲はキリストの受肉、地上における受難をimageするものであったんですよ。と同時に、狩人などがいない、乙女と一角獣だけが柵で囲われた親密な場所にいるという構図は、子を連れた母(聖母)の象徴と言っていいものであり、小楽園の中で安全に過ごしているということをあらわしているのです。 それでは最後に、薬用としての一角獣の角について。エリザベス女王がウィンザー城に所蔵していた一角獣の角は、先に述べたとおり解毒剤としての酒盃や食器に加工されていたようです。ベンベヌート・チェルリーニの「自伝」には、フランス王フランソワ一世から教皇へ献上された一角獣の角の加工を依頼される件があります。エリザベス女王の後継者ジェイムズ一世は、その解毒作用を信じていたのか疑っていたのか、角の粉末とともに毒薬を使用人に服用させて、その使用人はみごとに頓死。 一角獣の角の仕入れ先は、港町に巣くう悪辣な海洋商人たち。16世紀の報告によれば、ヴェネツィアの海洋商人たちは、石英だの石灰だのを粉々に砕いて、石鹸と混ぜて一角獣の角と称して売りつけていたんだとか。なぜ石鹸? ワインに放り込むとたちまち泡立つからですよ。なので、コンラート・ゲスナーなどは、本物と偽物の見分け方を講義しています。あ、もしかしたらジェイムズ一世は、その真贋を確かめるために使用人に服用させたのかも知れませんね。 少し時代を下ると、アンブロワーズ・パレは一角獣の医療効果をきっぱりと否定。そのおかげでパリ大学医学部と一戦交えることとなり、次のように言い放っています― 「余は、学者たちとともに、いや余以外の全世界とともに誤謬を犯すよりは、むしろ独りで正しくありたい。真理の崇高は、あらゆる人間の知を凌ぐほど大きいのだから」 いいこと言いますね。これは暗記しておきたい。 17世紀以降になると、じつはこれまで「本物」とされてきた一角獣の角が、アイスランド、グリーンランド、その北方諸島に生棲する鯨の一種の歯であったことが明らかにされます。ヴェネツィアのそれに劣らず、コペンハーゲンの海洋商人たちもなかなか商売上手、というか、目端の利く連中だったんですね。そうして一角獣の角なるものも正体露見したことに加えて、法外な値段で取引されていても、薬効がなかったんですから、一角獣こと一角魚の人気は17世紀末には凋落の一途をたどることとなり、近代の実証精神の前にその神話を崩壊させることとなりました。 ちなみにこの一角魚の角、じゃなくて歯は、我が国にも中国経由、インド経由などのルートで輸入されたんですが、時代はすでにヨーロッパの科学的批判精神の洗礼を受けた後のこと。貝原益軒は「ケダシ獣角也」なんてやっていますが、新井白石は「烏泥哥児(うにこおる、すなわちユニコーン)は陸獣じゃなくて海獣だよ」と「正しく」言及しています、ただし「ソノ形馬ノ如シ」としているところが惜しい。これは後に木村蒹葭堂が海外の文献を引いて大批判して、18世紀末には正されることに。その薬効については、多少伝説化していた様子がうかがわれます。というのは、偽物が横行しているとされていることから推測できるわけで、偽物が出回るということは信じられ、使われていたということですよね。なーに、医者だってなんだかわからずに投与していたんでしょう。 なお、松岡正剛の「千夜千冊」の第1129夜では、中村真一郎の「木村蒹葭堂のサロン」(新潮社)を取り上げて、「・・・蒹葭堂が一角獣に執心したことが特筆される。『一角纂考』という著作もある。」などと書いているのですが、これはかなり誤解を招く記述です。木村蒹葭堂は、当時この伝説上の動物の角から作られたとする薬の薬効に関心を抱いて、文献的実証的に、その角とされるものの正体を解明しているのです。そしてそれまでの我が国の文献に見られる貝原益軒や新井白石らの論を引きつつ、批判しているんですよ。別に「一角獣」という伝説上の動物を学問的主題としてこれに取り組んだわけではなく、ましてやロマンティックな関心を抱いたりしたわけではありません。 (Hoffmann) 引用文献・参考文献 「一角獣をつれた貴婦人」 「マルテの手記」抄 ライナー・マリア・リルケ 塚越敏訳 風信社 「マルテの手記」 ライナー・マリア・リルケ 大山定一訳 新潮文庫 「一角獣」 リュディガー・ロベルト・ベーア 和泉雅人訳 河出書房新社 「一角獣物語」 種村季弘 大和書房 「木村蒹葭堂のサロン」 中村真一郎 新潮社 Diskussion Parsifal:ユニコーンというのはたしかに、興味深いね。もちろん、ヨーロッパ精神史上の象徴として、だけど。 Klingsol:古代ギリシア・ローマ時代から中世に至るまで、重要なシンボルだよね。 Kundy:私などは、デューラーの犀を連想してしまいますね。  "Rhinocerus" Albrecht Duerer Hoffmann:デューラーの木版画だね。あれは1515年初頭にリスボンに到着したインドサイを描写した作者未詳の簡単なスケッチと説明をもとにしていて、じっさいにヨーロッパに生きた犀がやって来たのは、1579年にスペイン王フェリペ2世にインドから犀が贈られたときだ。 Parsifal:一角獣といえば額に一本の角、たてがみは馬で、白い鹿のようにimageされていたんだけど、たしかに紀元前400年頃のギリシアの歴史家クテシアスが、インド犀を一角獣と取り違えたのではないかという説がある。 Klingsol:額の角・・・額というのは古来から精神の座だからね。でも、犀の角が強壮剤と考えられたのは、やっぱり男根のimageからだろう。だから一角獣の角も最初は媚薬・催淫薬だった。それが次第に精神的なシンボルの方が強くなって、キリスト教の神秘主義に至ったわけだ。Hoffmann君の話にあったとおり、純潔な乙女に抱えられて狩人に殺されるというのは、処女マリアの受胎と救世主の磔刑を象徴している。このとき、マリアが「閉ざされた庭」あるいは薔薇の生け垣の中に座っていることには注意して欲しい。もちろん、キリスト教のシンボルとしての話だけど。 Hoffmann:あ、ひと言断っておくと、角の正体は海洋哺乳動物の歯だから、それをさきほど「一角魚」と呼んでしまったけれど、これは正確ではない、魚じゃないんだから。あと、旧約聖書のヘブライ語"Reem"が今日のなににあたるのかは、おそらく野生の水牛であろうとは言われているけれど、じつは絶対の確証はない。また、中国での一角獣は麒麟ということなんだけど、レリーフの残された図なんかだと、ヨーロッパの麒麟とはあまり似ていないんだよね。 Klingsol:中国では慈悲、幸運、恵み、男児の子宝に恵まれることをあらわしているみたいだね。ヨーロッパの錬金術だと水銀のシンボルだ。獅子(ライオン)が硫黄だから、これと結びついてより高次の統一に至るというわけだね。 |