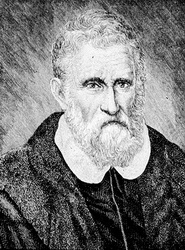

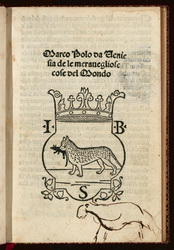

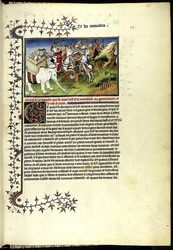

174 「東方見聞録」 全2巻 マルコ・ポーロ 愛宕松男訳注 東洋文庫 言わずと知れた、ヴェネツィア共和国の商人であるマルコ・ポーロMarco Poloがヨーロッパへ中央アジアや中国を紹介した本です。1271年、父と叔父とともにアジアに向け出発てし、以降24年間にわたりアジア各地を旅して帰国。その後、ジェノヴァとの戦争に志願し、捕虜となって投獄されたのですが、そこで囚人仲間に旅の話をし、これが後に「東方見聞録」となりました。  Marco Polo マルコ・ポーロがいつ、どこで生まれたか正確には分かっておらず、一応1254年頃の生まれ、生誕地もおそらくヴェネツィア共和国であろうと推測されています。生家は代々続く商家、父親のニッコロは中東貿易に従事して、財と地位を築き上げた人。このニッコロはマテオ兄弟とともに、マルコが生まれる前に貿易の旅に出てコンスタンティノープルに住み着いたのですが、1260年、財産をすべて宝石に換えてクリミアへ。この間、マルコの母親は亡くなり、彼は叔父と叔母に養育され、外貨や貨物船の評価や取り扱いなど商業についても教わったと言われています。1269年、ニッコロとマテオの兄弟がヴェネツィアに戻ったのは1269年。このときはじめてマルコと会い、1271年の後半に兄弟は17歳のマルコとともに後に「東方見聞録」に記録されるアジアへの旅に出発しました。 一行は海路でアクレに渡り、そこから陸路でホルムズへ向かっています。その途上、新教皇決定の知らせを受けて、いったんエルサレムに戻り、教皇グレゴリウス10世からクビライに宛てた手紙を預かり、再び東へ出発。 一行が元の都、上都へ到着したとき、マルコは21歳。一行はクビライにたいそう気に入られて元の役人として登用され、マルコは外交使節としてインドやビルマを訪れることに。さらに帝国領内や東南アジア(現在のスリランカ、インドネシア、ベトナム)各地を訪れて、任務の傍ら現地で見聞したことをクビライに語って楽しませたということです。ところがあまりにもクビライに気に入られてしまったため、なかなか帰国が許されず、マルコたちは足かけ17年間を中国で過ごすこととなりました。ようやく帰国が許されたのは1291年。イルハン国のアルグン・ハーンに嫁ぐ皇女コケジンへの随行を最後の任務として命じられ、一行がこの任務を終えた後、コンスタンティノープルを経てヴェネツィアへと戻ったのは出発から24年後の1295年のこと。全行程15,000kmの旅でした。 帰国から3年後、ヴェネツィアはジェノヴァと交戦状態に入り、マルコもヴェネツィア軍の一員として参戦。1296年、ジェノヴァ軍に捕らえられて、数か月間の収監されます。ことき、旅の詳細を口述し、これを書き留めたのが、彼と同じく投獄されていた著述家のルスティケロ・ダ・ピサ。この記録こそが、マルコがアジアを旅したことを記録した「東方見聞録」"Il Milione") 。中国、インド、日本を含む極東の情報をはじめてヨーロッパにもたらすことになりました。ただしピサは、これに彼自身が聞きかじった他の逸話や中国に関する伝聞も勝手に加えてしまったと言われています。 その後、マルコは釈放され、事業を継続。成功して豪商となり(異説あり)、1300年に結婚。1323年に病気で亡くなっています。   「東方見聞録」、左は「世界の記述」"Delle meravigliose cose del mondo"(1496年)、右の写本は「イル・ミリオーネ」"Il Milione"という表題。 マルコ・ポーロの口述を記した原本は早い時期に失われており、140種を超える写本間にも有意な差が認められています。初期にはフランス語で書かれていたと考えられている本は1477年にドイツ語ではじめて活字化され、1488年にはラテン語及びイタリア語で出版されました。やむを得ないことながら、これらにおいても、印刷術の発明以前に行なわれた筆写と翻訳に起因して多くの異同が生じています。一応、14世紀初頭に作られた、「F写本」と呼ばれるイタリア語の影響が残るフランス語写本が最も原本に近いというのが通説。 書かれているのはもっぱら東洋の物質的豊穣に関すること。つまり取り上げられている事実は経済活動にかかわること。商品の種類、製品の仕様、製造器具の仕組み、流通の組織など。これらをヨーロッパの経済活動の水準に照らし合わせることができるようになっている。やっぱり、マルコが商人だから? キリスト教の優位なんて、あまり関心がない。もちろん、騎士の論理とか、ましてやスコラ哲学の成熟などといった13世紀西欧の文化状況なんて関心の外。だかあこそ、広く読まれたんでしょう。一種の商業手引書なんですよ。そこが修道士の旅行記やマンデヴィルの「東方旅行記」とは根本的に異なるところ。加えて、14世紀にはオスマン帝国が進出して、モンゴルの平和は過去のものとなり、中国の元朝だって、1366年には崩壊してしまうでしょ。そうなると、東方とヨーロッパの結びつきは稀になって、東方情報はもっぱら「演出された奇譚」にとって変わられたんです。一方で、東方のイスラムは宗教上の対敵として理解されるようになって、自然科学その他の分野ではアラビアの書き手によるものがラテン語へ翻訳され、ギリシアの原典が重視されるというルネサンスの訪れによって、東方などの異郷は西欧から注意深く排除されていったわけです。 マルコ・ポーロの「東方見聞録」といえば、我が国では「黄金の国チパング」に関する記述がよく知られていますよね。もちろん、マルコ・ポーロは、自ら日本へは渡航していませんが、日本のことをチパング(ジパング) Zipangu の名でヨーロッパにはじめて紹介した人となります。その記述は第三冊の中で三章にわたるもの。そこでは日本の地理・民族・宗教が説明されており、これによれば中国大陸から1,500海里(約2,500km)に王を擁した白い肌の人々が住む巨大な島があり、黄金の宮殿があると―。1274年、1281年の2度にわたる元寇についてもふれていますが、史実を反映した部分もあれば、元軍が日本の首都である京都まで攻め込んだなんて史実と異なる記述も見られます。 チパング[日本国]は、東のかた、大陸から千五百マイルの大洋中にある、とても大きな島である。住民は皮膚の色が白く礼節の正しい優雅な偶像教徒であって、独立国をなし、自己の国王をいただいている。この国ではいたる所に黄金が見つかるものだから、国人は誰でも莫大な黄金を所有している。 引き続いてこの島国の王が持っている一宮殿の偉観について述べてみよう。この国王の一大宮殿は、それこそ純金ずくめで出来ているのですぞ。我々ヨーロッパ人が家屋や教会堂の屋根を鉛板でふくように、この宮殿の屋根はすべて純金でふかれている。したがって、その値打ちはとても評価できるようなものではない。宮殿内に数ある各部屋の床も、全部が指二本幅の厚さをもつ純金で敷きつめられている。 またこの国には多量の真珠が産する。ばら色をした円い大型の、とても美しい真珠である。ばら色真珠の価格は、白色真珠に勝るとも劣らない。この国では土葬と火葬が並び行われているが、土葬に際しては、これら真珠一顆を死者の口に含ます習いになっている。真珠のほかにも多種多様な宝石がこの国に産する。ほんとうに富める島国であって、その富の真相はとても筆舌には尽くせない。 「黄金の国」伝説は、奥州平泉の中尊寺金色堂についての話や、遣唐使時代の留学生の持参金および日宋貿易の日本側支払いに金が使われていたことによって、広く「日本は金の国」という認識が中国側にあったとも考えられています。また、イスラム社会にはやはり黄金の国を指す「ワクワク伝説」があり、これも倭国「Wa-quo」が元にあると思われ、マルコ・ポーロの黄金の国はこれら中国やイスラムが持っていた日本に対する幻想の影響を受けたと推測されています。 当時の日中貿易における中国側の拠点は杭州なんですが、1,500海里という表現は泉州から九州北部までの距離と符合することから、マルコは日本の情報を泉州で得たと想像することができます。「ジパング」という呼称も、中国南部の「日本国」の発音"ji-pen-quo"に由来するものと思われる点もこの裏付けとなります。また、泉州は一方でインド航路の起点でもあり、マルコは日本に関する情報をイスラム商人らから聞いたものである可能性が高いとされています。  Marco Polo ところが、マルコ・ポーロは本当は中国に行っていなかったのではないかという驚くべき説を唱えたのが大英図書館中国部主任のフランシス・ウッドです。その論述は"Did Marco Polo go to Chine?"という本にまとめられており、翻訳を「マルコ・ポーロは本当に中国へ行ったのか」(粟野真紀子訳、草思社)で読むことができます。 その根拠は、イタリア人商人が中国に滞在してフビライの宮廷に出入りしたにしては、中国側の史書にはマルコ・ポーロに関する記述がないこと。また、「東方見聞録」は旅行記としては、その足跡を追えない奇妙なもの。おまけにマルコの記述ではペルシア語やアラビア語で固有名詞が書かれており、17年も中国に滞在したのならば、現地の中国語やモンゴル語を使ってしかるべきではないのか。中国の風習である纏足や万里の長城に関する記述がないことも不思議。マルコ以前に記録されたカルピニやルブルックなどカトリック使節はキチンと記録されて、旅行の手記も写本が多数存在しており、なにも中国まで行かなくても中国へ旅行した欧州商人は多数いたわけで、無名の宣教師や欧州商人が立ち寄る結節点だったヴェネチアや黒海の都市から、情報を収集したのではないか・・・。 この説の提唱はかなりの反響があって、16世紀以前に日本の情報を取り上げた文献は「東方見聞録」以外にないことから、黒海周辺で日本の存在を知ることは不可能で、マルコ自身がじっさいに中国に赴いて、チパングの情報を入手したと見るのが自然だとする反論もあります。 一方で、マルコ・ポーロの実在そのものに疑問を投げかける向きも。たとえば我が国のモンゴル史学者の杉山正明は、その根拠として、「東方見聞録」の写本間で内容の異同が激しすぎること、モンゴル・元の記録の中にマルコを示す記録が皆無なことなどを挙げています。さらに、マルコポーロの残したごくごくわずかな文書や遺書には、東方旅行の記述がありません。遺書にはタタール人奴隷を解放するようにとの指示がありますが、タタール人はロシアに多く、黒海周辺とシベリアに居住する民族でトルコ系の人々。モンゴルから連れ帰ったとする根拠はない。ただし、モンゴル宮廷についての記述がほかの資料と一致していることから、宮廷内に出入りした人物でないと描けないと思われ、マルコ・ポーロではない何者かが存在したことは否定していません。つまり、実在したマルコ・ポーロとは別人が元の宮廷にいたのではないか、ということです。 (Parsifal) 引用文献・参考文献 「東方見聞録」 全2巻 マルコ・ポーロ 愛宕松男訳注 東洋文庫 「マルコ・ポーロは本当に中国へ行ったのか」 フランシス・ウッド 粟野真紀子訳 草思社 Diskussion Kundry:フランシス・ウッドの、マルコ・ポーロがじつは中国へ行っていないとする説は、かなり話題になったようですね。 Parsifal:じっさいには、疑いを差し挟んでいる学者はそれまでにもいたみたいだね。フランシス・ウッドは、その問題に「あえて」決着を付けようと挑んだんだ。 Hoffmann:exoticな東洋観という点では、マンデヴィルの方がおもしろい。マルコ・ポーロの方は、わりあいドライなタッチで書かれた地誌だよ。 Kundry:フランシス・ウッドの説は説得力があると思いますか? Klingsol:説得力は弱いかな・・・。 Hoffmann:そうかな? それなりに納得させられると思うけど。ただ、仮定に仮定を重ねているようなところはたしかにあるけど。 Klingsol:まったく純粋に、全篇にわたってマルコ・ポーロの旅行記であるとは考えにくい。マルコ・ポーロでないだれかが見聞してきた証言の「編集」ものだったとしたら・・・という可能性には、写本が作成されるうちにどんどん(勝手に)書き足されていったのかもしれない、ということも含まれているんだよ。 Kundry:すると、この一見無味乾燥な東洋観の、「その後」について、つまり19世紀に至るまでのorientalismの系譜をたどってみることで、ヨーロッパにおける東洋幻想の最大公約数が見えてくるかも知れませんね。 Parsifal:それは宿題を出されたということなのかい?(笑) |