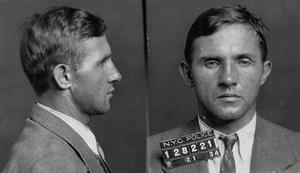

072 「オリエント急行殺人事件」 ”Murder on the Orient Express” (1974年 英) シドニー・ルメット  「オリエント急行殺人事件」"Murder on the Orient Express"(1974年 英)。言うまでもなく、推理サスペンス映画の傑作であり、数あるアガサ・クリスティ映画の最高峰です。じっさい、生前のクリスティ本人もこれには満足したと言われています。 冒頭で描かれるのは、大富豪アームストロング家の幼い娘が身代金目的で誘拐され殺害された、1930年の痛ましい事件。これが1932年に実際に起きた、リンドバーグ家の誘拐事件を下敷きにしていることは、犯罪史に興味のある方なら既に御存知でしょう。史上初の大西洋無着陸飛行を成功させ、その次に挑んだ北太平洋横断飛行では日本を訪問して大歓迎を受けたアメリカの飛行士チャールズ・リンドバーグ。その幼い息子が誘拐され、身代金交渉の最中に遺体で発見された事件は、アメリカのみならず世界中に衝撃を与えました。後に犯人は逮捕され処刑されたものの、しかしいまなお冤罪説などさまざまな憶測を呼んでる謎多き事件です。  そのアームストロング事件から5年後―イスタンブール発ロンドン行きの大陸横断寝台列車「オリエント急行」に乗り込んだ、灰色の頭脳を持つと評判の世界的な名探偵エルキュール・ポワロ。世界中の富裕層から愛された「オリエント急行」の贅沢な旅を満喫していたところ、積雪のためユーゴスラヴィアの山間で汽車が立ち往生した朝、彼が休んでいた隣の寝台で殺人事件が発生、ラチェットと名乗る裕福なビジネスマンが、鍵のかかった状態の個室ベッドで死体となって発見される。行きがかり上、この事件を捜査することとなるポワロ。容疑者は同じ一等車に宿泊する12名の乗客。やがて、ポワロはラチェットが国外逃亡したアームストロング事件の主犯者であることに気付き、さらに12人の容疑者それぞれがアームストロング家となんらかの関りを持っていたことが明るみになる・・・。   アガサ・クリスティの原作をシドニー・ルメットが監督した映画・・・なんてことよりも、その目を見張るほどのオールスター・キャストがたいへん話題になった作品です。出演者の名前を並べると― アルバート・フィニー ローレン・バコール マーティン・バルサム イングリッド・バーグマン ジャクリーン・ビセット ジャン=ピエール・カッセル ショーン・コネリー ジョン・ギールグッド ウェンディ・ヒラー アンソニー・パーキンス ヴァネッサ・レッドグレーヴ レイチェル・ロバーツ リチャード・ウィドマーク マイケル・ヨーク コリン・ブレイクリー ジョージ・コールーリス デニス・クイグリー 英米仏から集められた新旧の大物スターたち。なにせイングリッド・バーグマン、ローレン・バコール、アルバート・フィニー、ジョン・ギールグッド、リチャード・ウィドマーク、ウェンディ・ヒラーと、それこそ映画史に燦然と輝く伝説のスターですからね。  舞台は1930年代、ノスタルジックなムードを醸し出しているのは、その1930年代を生きていた俳優・女優が登場しているから。自ずとリアリティが違うんですよ。顔つきも、所作も、いかにもな現代人とはどことなく異なる。いまの時代では、いくら大物を呼んでももう得られない顔ぶれと、漂わせるatmosphereがあるのです。  しかもその大スターたちがそれぞれの大スターとしてのオーラを抑え込んでいるのが見事。突出している人がいない。とくにイングリッド・バーグマン、これほどのひとが、あえて宣教師グレタ・オルソンという地味な役柄を自ら希望して、地味に、徹底して抑制気味に、その内に秘めた悲しみを漂わせている、その演技は奇跡と言いたいほど。たとえばローレン・バコールのように、役柄的にはちょいと派手めの演技を見せる人もいるんですが、これも必要以上に目立つようなことはなく、storyのなかにも、列車内の狭い空間にも、上手く収まっている。   列車といえば、この1930年代当時のオリエント急行で実際に使われていた寝台車は、解体処分される寸前のところをベルギーで奇跡的に発見して買い取ったものなんだそうです。だから、この古き良き往時の面影を偲ばせる内装デザインは、本物。ミステリーなのに、謎解きよりもこうした「本物」に目を奪われてしまいますね。その意味では、初見よりも、二度目、三度目の方がより愉しめるんじゃないでしょうか。ことさらに凝ったカメラやセットで追求したのではない、本物を鑑賞できる「映像美」なんですから。 おそらく、衣装なども、1930年代を意識したものが再現されているものと思われます。どう考えてみても、資本にモノを言わせた「お手軽さ」で制作できる作品ではありません。相当な手間暇をかけているはずです。ミステリーなのに、あっと言わせるような結末の意外性なんて、ここでは副次的な要素だと言いたくなるような作品です。もちろん、大物スターが名人芸を披露する映画でもない、ひとりひとりの芸が結末に向かって一本に収斂していくのは、むしろこれこそが大スターたちの「職人芸」なのかも知れません。もう、二度とこのような映画を作ることは出来ないのではないでしょうか。 原作を読んだ身として、ひとつだけ注文を付けるとすれば、ポワロが事件の真相(第二の推理)を全員に語った後、この映画では12人の誰からも発言がないのですが、ドラゴミロフ公爵夫人の台詞だけは入れておいて欲しかったですね。なにも発言がないままに大団円となるよりは、ここで公爵夫人の覚悟の心情を語らせることで、その人間味も深まるし、それだけビアンキの発言(結論の選択)にも重みが増してくると思われます。  さて、この物語にもうひとつ、もの申してみましょうか。このstoryは、幼児誘拐殺人事件の黒幕が、よってたかって刺殺されるという逆転劇ですよね。でも、ここではその悪漢の全盛時代は描かれていません。なぶり殺しの標的は、尊大ながら怯えきった中年(初老?)男。復讐を誓った12人は上っ面は赤の他人を装って、その実、豪奢な生活をしていたアームストロングという上流階級の豪族という共同体でつながっていたわけです。その背景の書き割りはのどかで無垢な田園風景。そののどかで無垢な田園風景に侵入して、いたいけな幼児を誘拐して殺した、その黒幕が資本家のイタリア人だったというわけです。 ここでちょっと考えてみて欲しいのです。アメリカですよ、その田園風景は本当に無垢ですか? インディアンを皆殺しにしてかっぱらった田園風景じゃなかったんですか、本当は。 冒頭のコンスタンチノープルの駅をご覧なさい。あらゆる人種、あらゆる階層の人間が入り乱れた人種見本市の様相を。登場人物たちは、そこから作り物の、徹底的に装飾を施された、人工の楽園(オリエント急行)に乗り込んで、その人工物は、これまた無垢の田園風景をひた走る。   ここに、アメリカ人の原罪感があらわれているのです。 そうしたなかで、12人の怒れる男女はショボクレた男に正義の鉄槌を下す。もちろん、抹殺されるのは幼児誘拐犯(の黒幕)ですから、その正当性を疑う人はあまりいない。 でもね、この12人は外部から侵入してきた相手を、「排除」するために結束した、言わば秘密結社の一員なんですよ。ご丁寧にもナイフで忠誠を誓ったUnited。ナイフを振り下ろすことが忠誠の誓いなんです。そこにちょいと疑いを挟んでみれば、正義感というのは、あくまで抹殺する側の論理。この映画はその論理の正当性を主張するための物語なのです。  おまけに、この物語では、殺人者である12人がアメリカ人、イギリス人、ドイツ人、ハンガリー人などと設定されている。さらに、最終的にこの12人の殺人行為の正当性を承認して「見逃す」のはベルギー人。上手い按配に、世界中が同じ目的を持って「正当な」復讐・犯罪行為に手を染めて、第三者的な他国の判定者が無罪のお墨付きを与えるという構図です。全世界を味方に付けたアメリカ。  つまり、自分たちがアメリカの地で先住民に対して行ってきたこと、それが原罪感として拭いがたく回帰(フラッシュバック)してくるから、ここで虚偽の歴史を語ることで、自分たちの復讐を正当化できるように、話をすり替えているんですよ。その処罰せられるべき行為の主として投影されるのが、イタリア人というのも、なかなか分かりやすい話です。 イタリア系アメリカ人というのは、家庭観念が保守的でしたから、女性(妻・娘)が家の外で働くことは少なく、つまり共働きはしないので、経済的には困窮気味。すると、父親が子供に自分の仕事を仕込んで家業を継がせる習慣なので、義務教育は「働き手が取られる」と拒否する傾向にあったのですね。なので、イタリア系アメリカ人たちは貧しく無学な移民集団というimageを持たれていました。それでも移民一世のなかには商売で成功した者もいたのですが、これに伴って移民斡旋や商業の仲介で暗躍していたイタリア系マフィアがみかじめ料の徴収などで力を伸ばしてきた。するとどうなったか。イタリア移民は「マフィアの集団」という悪感情で見られるようになっていたのです。じっさいに、この映画でも「マフィアの抗争」という解決策が示されますよね。  じっさい、1891年にはイタリア系アメリカ人がニューオーリンズの警察署長であるデヴィッド・ヘネシー殺害に関与したマフィアという嫌疑をかけられ、11人がリンチを受けて殺害されるという事件が起きています。映画「ゴッド・ファーザー」"The Godfather"(1972年 米)なんかは、そうしたイタリア系アメリカ人が背負わされて生きた負のimageが露骨に描かれた映画なのです。ま、「ゴッドファーザー」の原作者マリオ・プーゾ Mario Puzo もイタリア系移民なんですけどね。この人は本国のイタリア人から見れば「裏切り者」なんですよ。シチリアに行って、街なかでゴッドファーザーのテーマを口笛で吹いてごらんなさい。思いっきり嫌な顔をされますから。ちなみにアガサ・クリスティはイギリス人ですが、父親はアメリカ人ですよ。 なぜ誘拐犯がイタリア人なのか、これでおわかりですね。映画や小説のなかで排除される対象となるもの(人間に限らない)というのは、映画や小説のstoryとは別なところに、「排除」される理由が、ちゃーんと用意されているんですよ。 そうしたところから、どうにも後味の悪い映画なのです。 (おまけ)   Hoffmann君が、ただ一箇所、時代考証的に疑問があるそうなので、呼んできました(笑) どうも、Hoffmannです。たいしたことではないんですけどね、ショーン・コネリー演じるアーバスノット大佐のパイプ・クリーナーが被害者の部屋の灰皿にあったというシーンにご注目下さい。このパイプ・クリーナーが、現代のモールに見えるんですよ。くにゃっと折り曲げてあるから、針金が入ったモールですよね、これ。1935年にモールがありましたかね? いや、それだけです。どうもすみません。 (Parsifal) リンドバーグ愛児誘拐事件 それでは、この映画の、というよりも原作小説のモティーフになっている、リンドバーク愛児誘拐事件について、簡単に説明しておきましょう。この事件は1932年にアメリカ合衆国で起こった誘拐殺人事件で、捜査によって犯人が特定されて死刑になっていますが、冤罪説もあります。 チャールズ・リンドバーグは1932年3月1日、初の大西洋単独無着陸飛行に成功したことで有名な飛行士です。パリ上空で「翼よ、あれがパリの灯だ!」と叫んだというのは映画にもなった有名な話ですよね。もっとも、これは後世の脚色で、じっさいは地上に降り立って、「ここはパリですか?」と訊ねたんだそうです。また別な説によると、「トイレはどこですか?」と訊ねたとも言われています(笑)ま、飛行機を降りるなり、そこらへんでイタしてしまわなかっただけ、往年のロシア大統領、ボリス・エリツィンよりはましですな。  Charles Augustus Lindbergh さてこのリンドバーグの長男チャールズ・オーガスタス・リンドバーグ・ジュニア(当時1歳8か月)がニュージャージー州ホープウェルの自宅から誘拐され多のは1932年3月1日のこと。ベビーシッターが別室に移動していた隙に三折のはしごを使って部屋に侵入して、ベビーベットで眠るジュニアを運び出したと見られました。現場には身代金5万ドルを要求する手紙が残されており、10週間に及ぶ探索と誘拐犯人との身代金交渉が行われることになります。 置かれていた手紙の内容は次のとおり― 「ご主人へ。5万ドル用意しろ。2万5千ドルは20ドル札、1万5千ドルは10ドル札、1万ドルは5ドル札にするように。金の受け渡し場所は2日から4日後に連絡する。/ 世間に公表したり、警察に連絡したりするな。子供の世話はちゃんとする。/ こちらからの手紙であることの目印は、3つの円のマークだ」 文字はかなり下手くそで読みにくく、文章は稚拙でスペルは間違いだらけ。「anything」が「anyding」、「good」が「gut」となっており、犯人は教養のないドイツ人ではないかと推測されました。 犯人との仲介役を買って出たのが、当時72歳の非常勤講師であるジョン・フランシス・コンドンという男性でした。3月16日、コンドンの元に小包が届き、中には金の受け渡し方法を書いた手紙と、子供用のパジャマが入っていました。リンドバーグはそのパジャマがジュニアのものであると確認。 その後4月2日に金の受け渡しがようやく実現しました。犯人へ渡す金には紙幣の番号をすべて控えさせ、3万5千ドル分は追跡しやすい金兌換紙幣でした。 コンドンとリンドバーグは犯人の指示に従って受け渡し場所に出向くと、犯人は「ジョン」と名乗りました。ジョンに金を渡し、ジュニアの居場所が「マサチューセッツ州エリザベス島付近に停泊しているネリー号」と聞き出しました。翌朝リンドバーグは自家用機でその場所を捜索しましたが見つからず、金の受け渡しから5週間後の5月12日、トラック運転手がリンドバーグ邸から約5マイル(7キロ)ほど離れた林の中で、ジュニアの遺体を発見。遺体の腐敗状況から、ジュニアは誘拐直後に殺されたことが判明しました。  誘拐された子供についての情報を求めるポスター 警察やFBIのその後の捜査は身内にまで及び、自殺する者まで出ました。しかし、2年後の1934年9月16日に、ニューヨークのイーストサイドにあるガソリンスタンドで身代金として使われた金券が使用され、ドイツ系移民リチャード・ハウプトマンが浮かび上がります。彼の家には1万4千ドルの金券と拳銃が隠されており、これは仕事仲間のイシドア・フィッシュから預けられたものだと説明していたのですが、後にフィッシュはドイツで死亡しており、渡航の際には金券が使用されていたことが分かります。また、リンドバーグが身代金を支払った後に、ハウプトマンは大工の仕事を辞めており、ハウプトマンが犯人として注目された後に、目撃証言などが報告されはじめます。なお、フィッシュとハウプトマンは詐欺を働いていた過去がありました。 ハウプトマンは一貫して無罪を主張していましたが、1935年2月13日にフレミントン地方裁判所において死刑判決を受けます。そして控訴するも却下。物証が乏しいことや共犯の存在が明らかにされなかったこと、冤罪説(後述)も浮上して「アメリカ犯罪史上かつてない不可解な事件」として議論を呼んだため、ニュージャージー州知事は数度にわたって死刑執行を延期しましたが、結局、1936年4月3日にニュージャージー刑務所内で電気椅子により死刑が執行されました。 ハウプトマン冤罪説の根拠は、彼は事件当日に仕事をしていたというアリバイがあり、夜の9時には妻を迎えに行っていたことなどです。じっさい、当初現場監督のジョセフ・ファークトはハウプトマンのアリバイを裏付ける証言をしていましたが、公判で前言を翻しているのですね。また、押収された作業時間記録表もアリバイを否定する方向に改ざんされていたらしい。しかも、出勤簿などは裁判までに消失してしまったのです。また、自白すれば新聞社から9万ドルが支払われたことから、証言者の中にも買収された老人がいて、ハウプトマンにはことさらに不利な状況が作られていました。さらに、犯人逮捕後にも、身代金が使用されていることが確認されています。しかも、事件当初、警察では犯人は複数いることを想定していましたが、最終的にハウプトマンの単独であると結論付けました。しかし、身代金の受け渡し時には2人の犯人がいたこと、また、庭の足跡も複数発見されていたのですから、警察はハウプトマン逮捕でさっさと決着を付けようと急いでいたように思えるのです。  Bruno Richard Hauptmann ハウプトマンが単独で使用したと結論付けられた梯子は、1人では使用できないタイプだとする説があります。また、この梯子について、当時検察側はハウプトマンが自分の家の屋根裏部屋の床から材料を切り取り自作したものと主張したのですが、ハウプトマン側は梯子の木材と屋根裏部屋の床の木材が一致しないうえに、大工だったハウプトマンが作成したにしては梯子の作りが稚拙であると主張しました。しかし検察側として出廷した合衆国林産物研究所の科学者であるアーサー・ケーラーは梯子の木材と屋根裏に残っていた板が同一であると証言。そして警察は、この梯子からはハウプトマンの指紋も足跡も検出されなかったという報告を無視しています。 一方、リンドバーグ側にも不可解な状況が認められており、ひとつにはハウプトマンが侵入のために梯子をかけた場所は、リンドバーグの書斎のすぐ横であり、彼が気づかないのはいかにも不自然、また息子ジュニアの遺体は通常の土葬ではなく当時のアメリカでは珍しい火葬とすることを希望し、その遺灰は直ちに太平洋に撒かれています。 犯人は母親アンの姉であるエリザベス・モローだという説もありました。エリザベスは以前からリンドバーグに恋心を抱いていて、その嫉妬心から心を病み、ジュニアを殺害し誘拐事件をでっち上げたというものです。ただし、これは推測の域を出ていません。 さらに、リンドバーグ自身の関与説も浮上してきます。 後年、「自分は死んだはずのジュニアである」と、ロバート・アルジンジャーなる男性が名乗りを上げています。そのアルジンジャーの証言によれば、彼の父フレッドは、リンドバーグ家の女性使用人で事件取調べ中に謎の服毒自殺を遂げたシャープと、そしてハウプトマンとも交流があったとし、彼らが一緒に写っているとする写真を提示、更に「ロバートと父フレッド・母ナンシーの間には何らの血縁関係もない」とDNA鑑定で証明されているとしています。 それに加えて、ジュニアは耳が不自由だったのですが、ロバートもまた耳が不自由であり、生涯殆ど形が変化しないと言われる耳の形もそっくりでした。また、ロバートが年齢を経るほどに晩年のリンドバーグと顔かたちが似てきているとも主張されています。 このロバートは、リンドバーグ関与説の根拠として、妻アン・モローの父ドワイト・モローが、遺産の配当金年30万ドルの受取人をジュニアに指名していたため、遺産の配当金を欲したのだと主張しています。じっさいジュニアの死後、遺産の配当金はリンドバーグが受け取っています。ロバートは「真実を知りたい」としてリンドバーグ家にDNA鑑定を申し入れたのですが、リンドバーグ家はこれを拒否しています。 さて、このようにいまもって真相が混沌としている状況は、このリンドバーグ愛児誘拐事件をモティーフとした「オリエント急行殺人事件」の場合も、はたしてラチェットがアームストロング事件の主犯格であったのか、ひょっとすると12人の「陪審員」による冤罪ではないのか、という疑いをも生じさせてしまいます。すると、図らずもこの復讐劇は、Parsifal君の指摘するアメリカ人の「原罪」意識による責任転嫁ではないのかという解釈が、それなりの真実味を帯びてくるわけです。 (Klingsol) 参考文献 とくにありません。 |