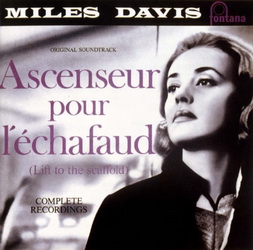

129 「死刑台のエレベーター」 "Ascenseur pour l'echafaud" (1958年 仏) ルイ・マル 「死刑台のエレベーター」"Ascenseur pour l'echafaud"(1958年 仏)は当時25歳のルイ・マル監督の処女作。原作はノエル・カレフの小説。   サイモン社長の夫人のフロランスと社長の右腕的存在のジュリアンは不倫関係にあり、社長を自殺に見せかけて殺害する計画を立てる。ジュリアンは計画を実行するが、犯行現場に証拠品を忘れてきたことに気付いて引き返したところ、乗り込んだエレベーターが停まってしまい、閉じ込められてしまう。 その頃、ジュリアンが車道に停めていた車は不良少年のルイとその恋人のベロニクに盗まれていた。ルイとベロニクはドイツ人観光客の夫婦と出会い、夫婦を殺害してしまう。 一方、フロランスはルイの運転する車がジュリアンの運転だと思い、ジュリアンの姿を探して夜のカフェテラスに、酒場に、恋人を探し、雨の中、夜の街をさまよい歩く・・・。  社長を自殺に見せかけて射殺し、万事首尾よく運んだかに見えたとき、エレベーターに閉じこめられてしまうジュリアンにモーリス・ロネ。映画デビューは1949年ですが、その名を高めたのはこの作品―。  ジュリアンと不倫関係にある社長の妻にジャンヌ・モロー。彼女もまた、この映画で一躍注目されることとなりました。 音楽はマイルス・デイヴィスのトランペット。パリに来ていたマイルス・デイヴィスが、ボリス・ヴィアンの仲介により(ジュリエット・グレコの仲介とも言われています)ルイ・マルのもとへやって来て、事前の打ち合わせも練習もなく、即興で演奏・・・と言われていますが、じっさいは2度映画を観て、音楽が必要な箇所を選定し、その上で映像を見ながら即興で吹いたということのようです。録音は夜の11時から翌朝5時まで。ルイ・マルは、後の「恋人たち」ではブラームスを使い、「鬼火」では、エリック・サティの「ジムノペディ」を使っていましたね。なかなかの音楽センスです。  さて、ジュリアンは戦争で落下傘部隊大尉を務め、軍功を挙げた経歴の持ち主。つまり戦場で活躍した英雄が軍需産業の会社で働いているという設定ですね。一方、不良少年ルイが殺害したドイツ人観光客の夫婦は、追突されたのに、開口一番で「お怪我は? この車の最初の事故だ」と歓迎して、ルイやベロニクを食事に招待する裕福な紳士。そして、「戦争は恐ろしいだけでなく、時間の浪費だ」と語る、敗戦国ドイツで成り上がった成功者。 この映画の設定は1957年。未だ第二次世界大戦後と言っていい時代です。しかも当時のフランスはアルジェリア戦争の真っただなか。戦後ではあるけれど、未だ戦争中。だから軍需産業のサイモンの会社は利益を得ていたわけで、ジュリアンも信頼を得られていたわけですよ。 ルイはちょっと見たらただのおバカな不良なんですが、時代を考慮すれば社会が生んだ、短絡的で刹那的な生き方をする若者であるとも言えます。storyの流れはその背景の中にいる若者であるように、その無軌道ぶりを追っています。ルイがはじめに盗んだのは戦場の英雄の車であり、次に盗もうとしたのが敗戦国でありながら商売で成功して裕福なドイツ人夫婦の車。そしてこのドイツ人夫婦を殺害するに至る・・・。 エレベーターに閉じ込められていたジュリアンに降りかかるのは、このドイツ人夫婦を殺害したという、身に覚えのない冤罪です。しかも、計画的かつ慎重に練り上げた自分の犯罪と正反対に、衝動的で無計画な殺人。その疑いが自分に向けられてしまうという、強烈な皮肉。 その後、サイモンが自殺したという知らせを聞いたフロランスは、ジュリアンが計画を実行したことを知る。それでは、ベロニクと同乗していた男はジュリアンではなかったのか。事実を確認するべく、ベロニクの居場所を突き止めたフロランス。ドイツ人夫婦を殺害してしまったルイとベロニクは、睡眠薬の投与量を誤って死ぬことはできなかった。どこまでも未熟な判断しかできない幼いオコチャマ。 フロランスはルイとベロニクのふたりに、警察に通報すると言い渡す。逮捕されることを恐れたルイは、唯一の証拠となるであろう、小型カメラに写ってしまった自分たちとドイツ人夫婦の写真が現像される前に回収しようと、急いでモーテルへと向かい、警察に通報したフロランスもルイの後を追う。  モーテルに到着すると、そこには捜査員が待ち構えていた。たったいま、ルイやベロニクと被害者たちが写っている写真が現像され、ジュリアンの冤罪が晴れたばかりのところ。ルイはその場で逮捕される。 そして現像された写真の中には仲睦まじいジュリアンとフロランスの姿も―。   社長サイモンの自殺は殺人の可能性が濃厚になり、ジュリアンとフロランスはサイモン殺害の容疑で逮捕される。フロランスは、ジュリアンに会えなくなる日々を思う・・・。  偶然が重なったりと、荒唐無稽といえば荒唐無稽なんですが、ドラマとしては自然な流れで、suspensiveな展開は目が離せません。それでいて、ジャンヌ・モロー演じるフロランスの夜のパリ彷徨シーンなどは美しくもあり、切なくもあり、ドラマの展開を繋いでいます。  そして最後に気がつく皮肉・・・これは、ジュリアンとフロランスのふたりは、とうとう映画のなかでは出会うことがないということ。このふたりが同じカットのなかに映るのは、映画の最後に現像され焼き付けられる写真のなかでだけなのです。もちろんふたりの笑顔も、この現像された写真の中だけのもの。つまり、この映画内で、フロランスとジュリアンの愛は冒頭の電話と、ラストのこの写真だけでしか語られていないんですね。だからこそ、その感情が際立つという効果もあります。 ちなみに刑事役はリノ・ヴァンチュラ。手塚治虫が「鉄腕アトム」のころからたびたび登場させているキャラクターに、リノ・ヴァンチュラやジェイムズ・メイスンをモデルにしたものがありましたね。   (Kundry) ************************* 音楽も聴く "Ascenseur Pour L'echafaud"  私が持っているのはwaxtime in colorの復刻盤、カラーヴァイナル仕様、180g重量盤LPです。もちろん、マイルス・ディヴィスによるサウンドトラックです。 この映画の音楽をマイルス・ディヴィスに依頼することを提案したのはジャン=ポール・ラプノー。デイヴィスは1957年11月にパリのクラブ・サンジェルマンで演奏していたのですが、このオファーを受けて、12月4日、4人のサイドメンをなにも準備させずにレコーディング・スタジオに連れてきました。デイヴィスは、あらかじめ用意していたいくつかの和声シークェンスをミュージシャンに渡しただけで、筋書きが説明されると、バンドは事前に作曲したテーマなしで即興演奏・・・。 いやはや、もはやジャズ界、フレンチ・シネマ界の「神話」ですね。じっさいは頭の中で(?)いろいろアイデアは練られていたようですが、そのリード=鼓舞によりほとんど「奇跡」と言いたい成果をあげたメンバーは、ベースがピエール・ミシュロ、テナーがバルネ・ウィラン、ピアノがルネ・ウルトルジュ、そしてドラマーは、ちょうどパリに住んでいたケニー・クラーク・・・と、当時は未だほぼ無名のフランス勢。謂わば即席バンド。私はジャズにはあまり詳しくないのですが、ケニー・クラークの存在が幸運かつ重要であったとはよく言われているようですね。 (Hoffmann) 参考文献 とくにありません。 |