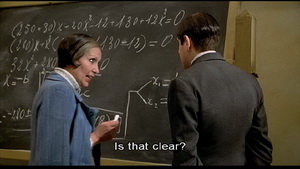

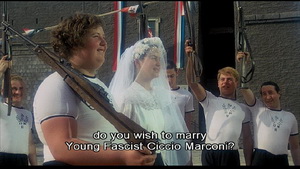

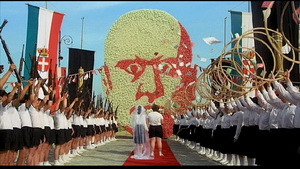

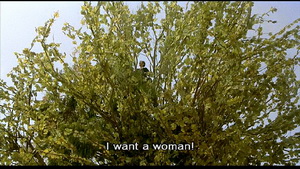

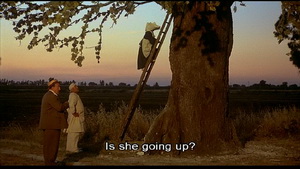

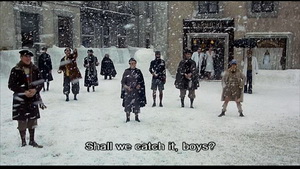

163 「フェリーニのアマルコルド」 "Amarcord" (1973年 伊・仏) フェデリコ・フェリーニ あらすじは― イタリアの田舎町の春の夜、15歳の少年チッタは家族とともに「春の訪れを祝う祭り」の輪の中にいる。ガラクタを積み上げ、冬の女神の人形を燃やして歌い踊り騒ぐ祭り。そして夏になると、豪華定期船レックス号が沖合を通り、町中が船団を組んで歓声をあげる。 当時のイタリアは、ムッソリーニのファシズム旋風が吹き荒れていて、少しでも反抗的な態度をとると、たちまちファシスト本部に連行され拷問を受ける。チッタの父も、事件の容疑者として疑われ、拷問を受けた。 秋になると、精神病院に入院しているおじさんが外出許可を得たので、それに同行するが、奇行に振り回される家族。大きな木に登り「女が欲しい」と叫ぶおじさんの姿。 チッタには大人の女性、グラディスカという憧れの女性がいたが、まったく相手にされない。 冬には記録的な大雪が降り、一羽の孔雀が雪上に見事な羽根を広げて見せる。しかし孔雀は不幸の前兆と言われるとおり、その冬、チッタの母が病気でこの世を去る。 そしてまた春、町中の人々に祝福されてグラディスカが結婚式をあげて、町中の人々に祝福されつつ、町を去って行く・・・。  単純に観れば、少年チッタの成長物語ですね。言うまでもなく、フェリーニ自身の、故郷リミニでの少年時代が投影されているのでしょう、いくつものエピソードを並べ、あるいは積み重ねてゆく、叙情的でノスタルジックな物語です。「アマルコルド」"Amancord"とは、フェリーニが生まれ育ったロマーニャ地方の方言で、「私は思い出す」"A m'arcord"の意。じっさい、描かれているエピソードの多くは、フェリーニのエッセイ「私は映画だ」(フィルムアート社)から採られたもの。 ここで注意すべきことは、"A m'arcord"を"Amancord"という造語にしてしまったこと。私は、これが私小説(私映画)を客観化するための、あるいは客体化せしめたことの意思表示なのではないかと思います。「自伝じゃないよ」と―。だって、はるか後の時代の日本人である我々が観たって愉しめるじゃないですか。 冒頭は一面のマニーノ(ポプラの綿毛)。老人がカメラに向かって春の訪れを語る。  これまた狂言回し的な弁護士が、同じくカメラに向かって語るところによれば、この町は紀元前から古代ローマの植民地で、住民はローマとケルト民族の血を引いているということなので、春の訪れを祝う祭りは民俗的な行事、あるいは農耕祭であったのかも知れません。オートバイ乗りや盲目のアコーディオン弾きなど、いかにも異形の者たちは、その地の祝祭に呼ばれた旅芸人のimageですね。つまり、この映画はフェリーニならではのカーニヴァルで幕を開けるわけです。そう考えると、続く場面のそれぞれ、ずべてが「見世物」的相貌となって展開されるのも納得ですよね。  たとえば学校、教師たちはだれもかれも異貌の持ち主・・・つまり、揃いも揃って妙な顔つき。   町にファシスト党の幹部がやって来ても、少年たちにとって、たとえばアルディナに片思いのチッチオには、ムッソリーニが自分とアルディナを「ファシズムの名において」結婚させるという想像に耽らせる材料でしかない・・・つまり、これはファシズムの戯画化なんですよ。ファシスト政権の祝祭がパロディと見えるのは、少年たちや町の人々が、見たまんまだから。そのようなものとして見えているということ。チッタをはじめとする少年たちも含めて、男たち憧れのグラディスカはゲイリー・クーパーに夢中なんですが、この祝祭においては思想もイデオロギーもそっちのけで、ムッソリーニ総統に会いたがっている・・・。   精神病院に入院中のテオ叔父さんを連れ出してのピクニック。木に登って「女が欲しい」と叫んで降りてこないテオ叔父さんを迎えに来たのは、小さな看護婦。   アメリカの豪華客船レックス号が町の沖合を航行。船団を組んで見物に出る人々。来ない来ない・・・と思っていたら、突然姿をあらわすレックス号。これはこの町というミクロコスモスに突如割り込んできた外部の文明です。人々は浮かれ騒ぎますが、これも一時の「祝祭」でしかありません。翌日になればまたいつもどおりの「日常」のなかに戻ってゆく・・・。   チッタの夢想―レーサーになって優勝し、グラディスカを乗せて凱旋する自分の姿。そんな彼も、現実では煙草を買いに行って大人ぶってみせたところで、大人の女性には到底相手にされない。   雪の広場に舞い降りる孔雀。母の入院、そして死。     母の葬儀の後、空一面にマニーノが舞っている。物語はこうして円環を描き、季節が経巡ってまた新たな春が訪れた・・・こうした周期的な構成はフェリーニの好むところですね。しかし、同じことの繰り返しではなく、この新たな春に、グラディスカは結婚。新郎マテオとともに、マニーネの舞う中、自動車で去ってゆく・・・無常のなかに、希望もあれば不安もある。  この映画が描き出したのは少年の感受性? 少年のイニシエーションの過程? いや、耳あたりのよいことばで修飾する必要はありません、悪戯や性への関心、軽率さ、卑俗さ、無邪気さ、すべてを包含したものこそが「人生」であり、単独のテーマやstoryなど存在しない。ここではチッタの視点で描かれていますけどね、チッタが主人公だと考える必要もないんです。主人公は登場人物たちすべての人生を取り巻く「世界」。だから時代を超えて、国々や民族をも超えて、共感を呼ぶ映画になるんですよ。  ※ 今回私が観たのは、The Criterion Collection版2枚組DVDです。 (Hoffmann) 参考文献 とくにありません。 |