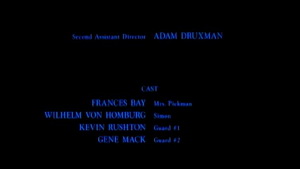

076 「マウス・オブ・マッドネス」 "In the Mouth of Madness" (1994年 米) ジョン・カーペンター  「自分の作品は現実だ」と言い残して失踪したベストセラー・ホラー作家サター・ケーン。保険金をかけていた出版社は保険調査員のトレントにケーンの捜索を依頼する。トレントは直前、白昼斧を持った男に襲われており、警官に射殺されたその男こそがケインの出版仲介人だった。 トレントは読者を狂わせると曰く付きのケインの小説を読み、悪夢・幻覚に悩まされながらも、小説の表紙がニューハンプシャー州の地図になっていることを突き止め、担当編集者リンダとともに現地へと赴く。 ようやく到着したのはケーンの小説に登場する「ホブの街」。これも出版社が用意した謎解き企画のセットではないかと疑うトレントだったが・・・。   小説であれ、映画であれ、ホラーものを創作しようとする者ならば、一度はやってみたくなるのが、絵空事であるはずの恐怖体験が現実世界に侵食してきて、フィクションと現実の境界が曖昧になり、読者や視聴者をその恐怖のなかに巻き込んでしまう、そんな作品の創作ではないでしょうか。 ムカシ、たとえば「エクソシスト」なんて映画が公開されたときは、アメリカでは「自分も悪魔に憑依された」なんて言い出す人が出てきたし、そこまでいかなくても、夜、眠れなくなくなるくらい怖かった、なんて人は結構いたわけです。ところが、いまではたとえホラー映画を3本立てで観たところで、映画館を出た後にまで恐怖心を引きずっている人なんていそうもありません。仲間と居酒屋あたりで一杯やりながら「音楽が止まると『出て』くるんだよなー」とか、「あそこで飛び出た内臓はどう見てもトリ肉だよねー」なんて盛り上がるのが関の山。いろいろ表現したいテーマはあるんでしょうけれど、映画を離れてまで「怖がらせ」を持続できるということはほとんどなさそうです。読者や視聴者をフィクションの世界に引きずり込むのは、現実的には難しい。  それでは仮想的に、映画内でフィクションを現実に侵食させてみてはどうか。いわゆるメタフィクションの手法です。映画内映画を上映させてみたりなどして、入れ子構造にするんですね。それをやったのが、この「マウス・オブ・マッドネス」です。  もちろん、サム・ニール演じるトレントが、じつはサター・ケーンの小説中の登場人物に過ぎず、最後に映画館で観ているのは自分が主演している「マウス・オブ・マッドネス」。劇場内の「マウス・オブ・マッドネス」のポスターには、「ニューライン・シネマ制作/ジョン・カーペンター監督/ジョン・トレント主演」と書かれている。これは映画内だけではなく、じつは「マウス・オブ・マッドネス」のエンド・クレジットにも、サム・ニールの名前はもちろん、サター・ケーンを演じたユルゲン・プロホノフの名前もないのですね。つまり、彼らは映画内の映画の中の存在だから、その映画内の映画に出演しているのが、ジョン・トレント、サター・ケーンであるからです。   言うまでもなく、この映画の終わりでトレントが観ている「マウス・オブ・マッドネス」はいま我々が観ていた「マウス・オブ・マッドネス」そのものであるわけです。よく、トレントがサター・ケーンの小説やその映画に「取り込まれた」と表現している人がいるんですが、正確に言うと「取り込まれた」のではなく、もともとトレント自身が「マウス・オブ・マッドネス」という物語の登場人物であり、本作全体が劇中劇という入れ子構造になっているということ。従って、我々が映画館でこの映画を観て、外に出たら、「マウス・オブ・マッドネス」の看板がそこにある、DVDで見終わったならば、そのときあなたが手にしているDVDに「マウス・オブ・マッドネス」と表示してある。これは、我々がその世界を「観た」のではなく、その物語の世界に「参加」したということになるのです。  ほかに、この映画の「仕掛け」でおもしろいなと思ったのは、H・P・ラヴクラフトの(あるいはクトゥルー神話の)引用です。モーテルの名前は「ピックマン・ホテル」で、出版社の名前「アルケイン」は「アーカム・ハウス」を連想させるし、そもそも"In the Mouth of Madness"の"In the Mouth"を続けて発音すると「インスマス」になります。ちなみにサター・ケーンは、ジョン・カーペンターの友人でもあるホラー作家スティーヴン・キングをモデルにしていると言われています。ただ、このサター・ケーンの扱いには疑問があります。ラヴクラフトを引用するなら、ここは「私は神なのだ」なんて自画自賛をさせるよりも、「書いているつもりが書かされていた」の方がよかったんじゃないでしょうか。つまりね、この自画自賛は監督であるカーペンターの自画自賛に聞こえるんですよ。フィクションと現実の境界を曖昧にして、観客までも巻き込もうというのであれば、この映画を「おれが作った」という主張をして得意になってしまっては効果半減、ということです。  ほかに、ちょっと気になった点をいくつか―現実と虚構が入り乱れる展開はいいんですよ。しかしそれを「狂気の世界」として描いてしまうのはどうか。そもそもが、精神病院に入院しているトレントが語る回想という形をとった「枠物語」ですからね。手錠で初老の夫を繋いで虐待している老女、犬の足をかじる醜悪な子供、猟銃で自殺する男、それに怪物だって触手付き・・・そうした禍々しいものどもの存在が、どうやらサター・ケーンが執筆したホラー小説の世界の現実への侵食であることに気付くも、それでもトレントは出版社の仕掛けた「やらせ」だと自分に言い聞かせながらうろたえている。どうもホラー映画お約束のステレオタイプです。あまりオタオタしていると、あくまで鑑賞するだけの映画になってしまうんです。だから「新しい読者が増えれば増える程、狂気のパワーは増す」と言われても、その展開には説得力が欠けている。なぜなら、そこまで個人の狂気で描いてきてしまったから。観ている側はシャーロック・ホームズものの読者のようなもので、もうワトソンの一歩先へ進んでいて「気付いて」いる。だからいま起きていることがたいへんわかりやすく、この先の展開が気になるように出来ています。しかし反面、客観的になってしまって映画の世界には入り込みにくい。  1990年代の映画としてはめずらしく、ミステリーに挑む保険会社調査員という、私立探偵のvariationによる、フィルム・ノワール風の描き方ではじめたのですから、トレントに悲鳴をあげさせるのは、「ホラーの勝利」だとしても、いささか予定調和の世界と見えます。だんだん狂っていくならそれもまたよし・・・ですが、あるところから常軌を逸してしまうような切り替わりがあるんですね。疑っていたものが真実だったというのなら、トレントも自分が確信していた世界によって破滅するべきところ。このような、すべて外部からやって来たものによって、主人公が驚き、怯える・・・という展開では、「夢オチ」につながることはあっても、世界が一変してしまうという結末を説得力あるものにはできないのではないでしょうか。  もうひとつ、気に入らないのは、最後のシーンで映画を観ているトレントが哄笑するところ。繰り返しになりますが、そもそもこの物語は、精神病院に入院しているトレントが語る回想という形をとった「枠物語」だったはず。十分に考える時間はあったでしょう。ここではじめてなにかに気付いたように、自分を客体化して笑い飛ばすのは突飛に過ぎます。いや、そんな理屈をこねなくても、これはあまりにも陳腐な結末と見えるんですよ。どうも、ジョン・カーペンターは自分のアイデアに酔っているんじゃないでしょうか。私はここで、ちょっとシラケちゃいましたね。 なお、カーペンター自身は「遊星からの物体X」、「パラダイム」"Prince of Darkness"、そしてこの「マウス・オブ・マッドネス」を「黙示録三部作」としているそうなんですが、ハワード・ホークス監督の「遊星よりの物体X」”The Thing From Another World”(1951年 米)のリメイクである「遊星からの物体X」は一度見たきり。私、ジョン・カーペンターの映画はそのほとんどを観たのですが、どれもあまり気に入らないなかで、この「マウス・オブ・マッドネス」は比較的よろしくて、「パラダイム」がなかなかの傑作ではないかと思っています。 (Hoffmann) 参考文献 とくにありません。 |