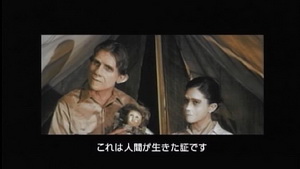

166 「猿の惑星」 "Planet of the Apes" (1968年 米) フランクリン・J・シャフナー 1970年代の五部作 ピエール・ブールの小説「猿の惑星」を原作とする、SF映画です。この映画は大ヒットしたためシリーズ化されて、わずか5年間の間に5作品が製作・公開されています。その5作品とは― 「猿の惑星」"The Planet of The Apes"(1968年 米) 「続 猿の惑星」"Beneath The Planet of The Apes"(1970年 米) 「新 猿の惑星」"Escape From The Planet of The Apes"(1971年 米) 「猿の惑星 征服」"Conquest of The Planet of The Apes"(1972年 米) 「最後の猿の惑星」"Battle for The of The Apes"(1973年 米) その後TVシリーズも製作され、リメイク作品も作られましたが、これは私は未見なので、ふれません。 今回のメインは第一作ということで、第二作以降については簡単に― 「猿の惑星」 "The Planet of The Apes" (1968年 米) フランクリン・J・シャフナー あらすじは― 4人の宇宙飛行士を乗せた宇宙船はとある惑星の湖上へと不時着水。幸いにも惑星は地球と同じような環境が保たれており、生き残った3人は沈みゆく船を離れ、ゴムボートで川を遡っていく。一行の前に現れたのは、原始人のような人間の群れを追いかける、銃で武装し馬に跨った猿の兵たちだった。テイラーは首に傷を負い、そのまま意識を失う。やがてテイラーが気が付くと、大勢の人間が飼育されている動物病院において輸血を受けているところだった。 この星における猿にとって人間は、知能も低く、文化やことばを持たない野蛮な下等動物に過ぎなかった。しかしテイラーを治療するチンパンジーの獣医・ジーラ博士は、猿は元々人間から進化したものと考えて、それを立証すべく、独自に研究を続けていた。その婚約者で考古学者のコーネリアスも、ジーラの学説に懐疑的ではあったが、猿社会ではタブーとされている「禁断地帯」を調査して、これまで真理とされてきた考えに疑問を抱いていた。ジーラがテイラーの檻に入れた若い女性を、テイラーは「ノバ」と名付ける。ジーラとコーネリアスの上司であるオランウータンのゼイウス博士はテイラーを危険視し、意思疎通の試みを妨害する。 傷が回復したテイラーは脱走を試み、ことばを発して、猿たちを驚かせる。ゼイウスはテイラーを、猿たちの「聖典」で禁足地とされている「禁断地帯」からやって来たミュータントだと考え、その通りに自供するよう強要する。ゼイウスはなにを恐れているのか・・・。 テイラーはジーラとコーネリアスに助け出され、「禁断地帯」へと向かう。海岸に到着した彼らは、後を追って来たゼイウスを岸壁の洞窟へと連れ込む。コーネリアスが以前に洞窟で発掘した出土品からは、約1200年前に書かれた「聖典」とは矛盾する、高度な技術が使われた遺物がいくつも発見されていたが、ゼイウスは「聖典」が覆ることを恐れ、それを認めようとしない。ゼイウスの部下が攻撃を仕掛けてくるが、テイラーはゼイウスを人質にとる。 窮地に立たされたゼイウスは、「聖典」と矛盾する事実を隠蔽し続けていたことを認める。テイラーはジーラたちに別れを告げ、ノバと馬に跨り、共に長い海岸線を辿っていったジーラはテイラーたちが禁断地帯の先でなにを見つけるのか案ずるが、ゼイウスは「人間の運命だ」と言う・・・。  テイラーにチャールトン・ヘストン、ジーラにキム・ハンター、コーネリアスにロディ・マクドウォールという布陣。当時の評論家や観客を驚かせた、猿の精巧な特殊メイクはジョン・チェンバースによるものです。 ピエール・ブールの原作は、自身が戦時中に日本軍の捕虜となって白人と有色人種の立場の逆転を経験したことから、日本人(日本軍)を猿に擬して書かれたものであるとはよく言われるところですが、ブール自身はそのような発言をしておらず、また捕虜にされたのは日本軍ではなくヴィシー・フランス軍であるという説もあります。 なお、原作と映画にはかなりの違いがあることも付け加えておきます。原作はスウィフトの「ガリヴァー旅行記」を参考にしたとも言われており、宇宙飛行士である夫婦が手記を発見して読むという体裁。最後に、その夫婦がどうやら猿であるらしいことがわかるという仕組みです。また、手記を書いた人間がたどり着いた猿の惑星は地球ではなく、その惑星を脱出して地球に帰還すると、地球もまた猿の惑星になっていた、という結末です。 脚本はロッド・サーリングで、ところが予算がかかりすぎるというので、制作側がマイケル・ウィルソンに手直しさせて、猿の文明は当初よりも原始的なものに変更されたそうです。ただし、この猿の惑星が核戦争後の地球であったという結末は、東西冷戦の要素を盛り込んだサーリングによるアイデアがそのまま活かされています。これがやはり米ソ冷戦の行く末をimageしたものであるとは、これまたよく言われるところ。  やはり映画史に残る衝撃のラストシーン、これがすべてであると言っていいでしょう。いや、空気と水があるとか、人間も猿もいることとか、猿の生活・社会が人間のそれと似ていることとか、猿が英語を喋るとか、ズイブン原始的な生活をしている割には脳外科手術の技術もあるとか、もうご都合主義もいいところなんですが、この結末によって「伏線でした」と言い訳できちゃった(笑)テイラーもおかしいとは思わなかったのかと、批判的に指摘したい要素が多々あるのに、このラストシーンで有無を言わせずねじ伏せてしまっている。「ねじ伏せ」たというのは、よく考えれば、やっぱり無理があるから。 もっとも、スナオにねじ伏せられてしまうに任せれば、ああ、ここに描かれた猿の社会は人間社会の暗喩であって、皮肉なんだなと思える。宗教に基づく政治とか裁判、それに信仰優先で知識は二の次、どころか、異端として裁判にかけられてしまうというのは、まさに中世の人類史そのもの。 そしてなにより重要なことは、1970年より以前、いまにして思えば世界には未だ未来への希望が残されていたであろう時代に、アメリカという大国の象徴がもろくも崩れ去り、腐敗した映像で、未来を描いたことです。ここで音楽も効果音もなく、ただ波の音だけが聞こえているというのもたいへん効果的ですね。説明過剰にならない、その匙加減が巧みです。  「続 猿の惑星」 "Beneath The Planet of The Apes" (1970年 米) テッド・ポスト あらすじは― 前作のテイラーはこの猿の惑星が核戦争後の地球であることを知り、その事実に打ちのめされながらも、このノバと共に禁断の土地を進んで行った。 時を同じくしてもう一隻の宇宙船が不時着。宇宙船に乗っていたブラントはひとり生き残り、そこが地球であることを知らず、途方に暮れていたところ、馬に乗ったノバが現れる。しかし、そこにテイラーの姿はない。 ブラントとノバは地下に隠れ棲んでいた人類の生き残りであるミュータントに捕らわれる。彼らは"コバルト爆弾"を神として崇めていた・・・。 原作があるのは第一作のみ。この第二作以降に原作はありません。かつて早川書房からは「猿の惑星」「続 猿の惑星」「最後の猿の惑星」はハヤカワ・ノヴェルズで、「新 猿の惑星」がハヤカワ文庫で出ていましたが、「猿の惑星」以外は、映画のノヴェライズです。なお、「続 猿の惑星」のマイケル・アヴァロンによるノヴェライズ作品については、以前、ここでHoffmann君が少しだけふれています。 興行的にはそれなりに成功したものの、あまり評価の高くない作品です。観ている側はもうそこが核戦争後の地球であることが分かっていますからね。それなのに主人公のブラントは尺の半分くらいまでは気付かない。だから感情移入もしづらい。チャールトン・ヘストンが続投を拒んだためのstory展開であったため、ちょっと無理のある展開になってしまった。ヘストンは「テイラーが冒頭で死ぬこと」「出演料を慈善団体に寄付すること」を条件にして出演を承諾。台本が出来てみたら死ぬのはラスト・・・「仕方がないな」と、最初と最後だけ出演したそうです。 後半、ミュータントが登場してからようやくstoryが動き出したという印象で、それにしても暗い暗い・・・いや、そこが私にはおもしろいところなんですけどね。ゼイウスを先頭に、ゴリラの軍勢がミュータントが潜んでいる禁断地帯に進軍してゆくのは、これ、ヴェトナム戦争を投影していますよね。政治家と軍です。あからさまにもチンパンジーが座り込みの抗議をしている。つまり、第一作の「猿の惑星」において、一般に言われているとおり、猿に擬しているのが有色人種(日本人・日本軍)だったとしても、ここにおいて猿はヴェトナム戦争時におけるアメリカの政治家、軍、国民の姿が投影されているのです。  ミュータントは基本、テレパシーで会話するでしょ。猿に狩られている原始人然とした人間と同じく、ことばを失っているんですよ。だから「知」というものがない。幻覚を見せることで猿たちを翻弄することはできても、ゴリラ軍の実力行使には手も足も出ないんですよ。そしてテイラーがコバルト爆弾を爆発させて地球は消滅・・・この結末はなかなかの英断なんじゃないでしょうか。だって、核を持つ国アメリカで製作されているんですからね。人類の未来に対する絶望感ですよ。  「新 猿の惑星」 "Escape From The Planet of The Apes" (1971年 米) ドン・テイラー あらすじは― 現代(1973年)のアメリカが舞台。太平洋に宇宙船が不時着する。それはかつてテイラーが搭乗していた船。乗組員との邂逅に固唾を飲む皆の前に現れたのは猿、ジーラとコーネリアスたち。彼らは「猿の惑星」が爆発する前に宇宙船で脱出し、爆発の影響で過去の地球にたどり着いたのだった。 ジーラが猿として扱われることに抗議したことで、待遇が変わり、ジーラとコーネリアスは人気者に。しかし、「やがて猿が人類を駆逐して、戦争によって滅びる」未来が判明して、その未来を変えようとするアメリカ政府によって、妊娠していたジーラは追われる身となる・・・。  二作目のラストで地球は消滅してしまいましたからね。タイム・トラベルという荒技で対処したのだと思いますが、前二作では主人公が人間だったところ、この第三作以降は猿になっている。そこでテーマは、明らかに人種問題にシフトしています。   ジーラもコーネリアスも人気者になって、このあたりはコメディー・タッチで描かれており、その人格(猿格)はたいへんピュアで、愛すべきもの。だからこそアメリカ政府から脅かされて、ジーラが妊娠中の子供を守るために逃亡して、追われる身となることが静かな悲劇として迫ってくるわけです。   「猿の惑星 征服」 "Conquest of The Planet of The Apes" (1972年 米) J・リー・トンプソン あらすじは― ジーラとコーネリアスは凶弾に倒れたが、生まれた子供はサーカスに預けられていた。それから数十年。コーネリアスが語ったように、人類は猿を奴隷にする時代になっている。しかしサーカス団の親代わりのアーマンドのもとで身を隠していたジーラとコーネリアスの息子は、その存在がついに政府に知られ、捕われてしまう・・・。  引き続き人種(差別)問題がテーマです。奴隷制度ですからね。その奴隷たちが革命を起こすという話。ここで描かれている人類と猿の関係は、かつての白人と黒人ですよ。脚本家は猿にアフリカ系アメリカ人の境遇を投影し、その公民権運動やワッツ暴動の要素を盛り込んだものとされています。  その革命は憎悪と暴力に満ちたもの。主人公である猿、シーザーは革命の指導者となって演説する。語られるのは人類への憎悪、自由を勝ち取るには暴力が必要であること。これに本当にそれでいいのかと語りかけるのが黒人のマクドナルド。彼は黒人ですから、もちろん「奴隷の末裔」という立場。憎悪と暴力では自由は勝ち取れないことを知っているのです。しかし、マクドナルドのことばはシーザーには届かない。だから、この猿の革命もまた、愚かな歴史の繰り返しなんですよ。 映画自体は賛否両論なんですが、興行的には成功。しかし、個人的にはあまりよい出来だとは思えません。猿が奴隷労働者として使役されている状況について、そのような世界に至った説明や背景は冒頭のナレーションだけですからね。とりあえずのお手軽設定。それに猿による革命のメタファーがあからさますぎて、しかも描かれているのはあくまで暴力による革命ですから、ちょっと世論誘導的な臭いが強いところが引っかかります。ただし、今回観直してみて、低予算ながら革命による戦闘シーンはなかなかの迫力であることは認めざるを得ません。もともとはさらに激しい戦闘と流血描写があったところ、かなり削除されたそうですから、やはり時代を反映していたのでしょう。  「最後の猿の惑星」 "Battle for The of The Apes" (1973年 米) J・リー・トンプソン あらすじは― 人類が猿との戦争に負け、荒廃した地球。シーザーは残された人類とともに「エデンの園」を作りあげていた。 将軍アルドーはシーザー打倒の計画をシーザーの息子コーネリアスに聞かれてしまう。そして口を封じるためコーネリアスを殺してしまう。一方、禁断地帯に住む潜む人間たちがシーザー抹殺のために攻め込んでくるが、猿たちはこれを撃退。その闘いの後、人間を皆殺しにしようとするアルドー。ここでアルドーがコーネリアスを殺したことが明らかになる。それは絶対の掟の冒涜だった・・・。   一見して低予算映画であるとわかります。全5作品のなかでももっとも低予算。戦闘シーンは編集のマジックで保とうという工夫が透けて見えます。 前作では、結局暴力の歴史は繰り返されてしまった。そこで猿は自分たちが人間とは違う種族であるために、「猿は猿を殺さない」という、同種への不殺の誓いをして、絶対の掟としたわけです。この第5作では、それが猿たちに試されている。   しかし、将軍アルドーがシーザーの息子、コーネリアスを殺したことで、シーザーは復讐することになる。結局猿も人間と変わらなかった・・・暴力の歴史が繰り返されてきたことを解決するはずの掟は守られなかったのです。ただし、ラストシーンは希望を残すもの。その600年後の村では、人間と猿は信頼関係を持って共存している。猿の立法者が猿と人間の子どもたちにシーザーの歴史を語り、背後にあるシーザーの彫像が涙を流すという光景・・・。  あれれ・・・と思いませんか。第一作につながりませんよね。だから、このラストシーンでシーザーの彫像が涙を流すことについて、ふたとおりの解釈があります。ひとつは、人種間の闘争が終わり、幸福で平和な世界が訪れたことを喜ぶ涙、もうひとつは、将来再び人種間の闘争が始まる(第一作で描かれた世界になる)ことを暗示する絶望の涙である、と。 私は、地球の未来が変わった、第一作や第二作に至るような地球の未来は避けられた、と解釈するのが素直かなと思っています。 まあ、「続 猿の惑星」で終わらせては救いがないということで、未来に希望を託そうというアメリカ的な、5部作の結末の付け方なんじゃないでしょうか。それだけに、第二作「続 猿の惑星」のpessimismが、1970年のアメリカ映画としては、なかなか革新的であったのではないかと思えるのです。 なお、はじめに述べたとおり私は未見ですが、その後製作されたTVシリーズは3085年の地球を舞台としており、これは第一作の900年前、第五作のラストシーンから400年後の世界に当たります。なので、そこでは猿が人間を支配する世界となっているため、シーザーの願いが届かず、悲劇的な未来が訪れたことを示唆しているという指摘があります。しかし、TVシリーズで描かれているのが第一作以前の世界なら、その後第一作、第二作と続いて第三作でシーラとコーネリアスが現代(過去の地球)に現れ、その子シーザーが未来を変えたという上記の解釈でも矛盾はないことになります。 (おまけ)   これは第一作制作以前に、「猿のメイクアップなんて喜劇になっちゃうんじゃね?」と心配して行われたメイクアップのテスト撮影。ゼイウス、コーネリアス、ジーラです。映画化が決定してから呼ばれたのが特殊メイクのジョン・チェインバース。しかし、このテスト撮影によって映画化に向けての青信号がついたのですから、この時のメイクアップ担当者の功績も讃えてあげなければいけませんね。その名が残っていない無名の人物もまた、歴史を動かしているのです。 (Parsifal) 参考文献 「猿の惑星」 ピエール・ブール 小倉多加志訳 ハヤカワ・ノヴェルズ |