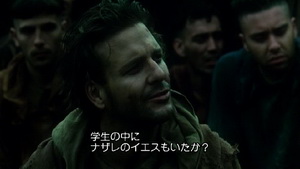

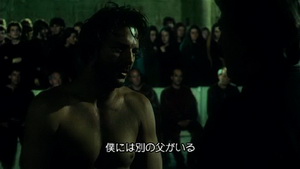

170 「フランチェスコ」 "Francesco" (1989年 伊) リリアーナ・カヴァーニ あらすじは― 13世紀の聖人、アッシジのフランチェスコの生涯を、弟子たちとキアラの回想という枠組みによって描いたもの。 裕福な商家の家に生まれ放蕩生活を送っていた青年フランチェスコは、ペルージャとの戦いで捕虜になった際にイエス・キリストの福音書によって回心のきっかけを得る。騎士となるために遠征しようとするも途中で引き返して、布教活動に身を投じることとなる。両親と別れ、難民キャンプで生活し、奉仕活動をしながら聖ダミアーノ教会で布教活動に携わる。 やがてフランチェスコの活動は多くの人々の心をとらえるようになり、フランチェスコは布教活動を続けるためにローマ教皇との謁見する。やがて修道会内部にもフランチェスコの教えが厳しすぎると疑問を持つ、批判的な勢力が生じる。 ひとり悩み、山に籠もったフランチェスコ。ある日、フランチェスコの身体にキリストがゴルゴダの丘で処刑された時に受けたと同じ傷、すなわち聖痕が現れる・・・。   聖フランチェスコといえば、中世イタリアにおけるもっとも著名な聖人のひとり。フランシスコ会の創設者として知られるカトリック修道士です。 ただし教訓的な伝記映画ではなくて、ひとりの凡人たる放蕩息子が改心して、彼に賛同する友とともに無一物で各地を放浪する、というstory。そこに格別偉大な人物の足跡を描こうという意図は感じられません。なので、無一物となることで束縛から解き放たれ自由であると説くフランチェスコに賛同して、彼を慕って各地から集まってきた者たち・・・しかし信者が増えれば自ずと組織の論理が発生する。弟子たちの間から制度をつくり組織化を図ろうとする動きが出てくる・・・そのとき、フランチェスコはまったく無力なんですよ。制度化、組織化というのは政治ですからね、世俗のすべてを捨て去ったフランチェスコは政治に対しては手も足も出ない。そもそもその信仰をはじめたひとりの人間の意思が、組織の論理に蹂躙されるがまま。こうした皮肉はいかにもリリアーナ・カヴァーニ監督らしいところ。     つまり、描かれているのはひとりの弱い人間。こうした意志薄弱かと思えるような、押し出しの感じられないフランチェスコ像なんですよ。はっきり言って、観ていて「頼りない男だな」「こんな奴によくみんなついていこうと思ったものだな」と思ってしまう・・・いや、すみません。フランチェスコの説く「命ある限り無一物であれ」という教えは厳しすぎる、自己満足だと批判されて、ために自らを責め、絶望感に苛まれ、結局なにをしたのかというと、神の声を必死に求めている(ばかり)。人間の原罪に苦悩する聖人たらんとする男の姿。神の道を必死に捜し求める・・・というより、神が目の前に現れるのを待っているだけ・・・と見えるんですよ。じっさい、聖痕が現れて、ハイオシマイ。この映画自体が信徒たちの語り直しという枠組みながら、これでいいのか・・・と思えてしまいます。   おそらくリリアーナ・カヴァーニの意図とは別として、私はこうしたところに「信仰」というもののアキレス腱があるように思えるんですよ。純粋な意味での信仰というのは、「個(人)」のなかにしか存在し得ないんじゃないでしょうか。複数人の集まり、集団というのは「社会」ですからね。いかなる「信仰」も「目的」も「理想」も、「社会」では維持していこうというのは、はじめから無理筋。妥協しない姿勢というのは、個人的なものなんですよ。反対側から見ると、それが集団で維持できるのは、集団の構成員があくまで受け身の立場で、「自分ではなにも考えない」場合だけなんです。それが世の中の多くの宗教を支えている「信仰」というものなんですよ。一個人の信念とか、生き方のスタンスならそれでいいんです。それが「宗教」となると、歪みを生むわけですよ。ナチス時代のドイツ国民だって同じこと。エーリッヒ・フロムが「自由からの逃走」と呼んだものの本質は宗教と同じなんです(ただし私は、ナチス時代のドイツ国民に関して、フロムの主張を全面的に支持するものではありません。詳しくはlink先を参照して下さい)。 例によって話が逸れてしまったので、この映画について付け加えておきたいことを―。 この作品、我が国で1990年に公開されたのは、40か所以上のシーンがカットされた135分の英語版(国際版)。当時レンタルビデオ店に並んでいたのもそれ。その後、2008年に157分の本国オリジナルのイタリア語によるノーカット完全版が上映され、今回私は両方とも観ました。なお、イタリア語版ということはイタリア映画に付きものの吹替版ということ。 ここで告白してしまうと、私はミッキー・ロークがあまり好きではありません。終始、ヘラヘラ、ニヤニヤしていて、ボソボソと聴き取りづらい声で喋る。聖痕の奇跡に至るまでは「ヒー」とか叫んでいるだけ。私が最初レンタルビデオで観たのは英語版(国際版)だからミッキー・ロークの声。だからあまりいい印象はなかったんですよ。その点、完全版で出たDVDはイタリア語での吹替版なので、ミッキー・ロークが喋っていると思えば若干の違和感がありますが、あのボソボソした喋りよりはこちらの方がまだしもいいかなとも思います。また、ヴァンゲリスの音楽は、予定調和的に、いかにも感動に導こうという効果造りと聴こえてしまい、音楽の使い方が巧みなリリアーナ・カヴァーニ作品としてはもっとも「残念な出来」と言わざるを得ません。   なお、フランチェスコを描いた映画はこのほかに、フランコ・ゼッフィレッリの「ブラザー・サン シスター・ムーン」"Fratello sole, sorella luna"(1972年 伊・英)、ロベルト・ロッセリーニの「神の道化師、フランチェスコ」"Francesco, Giullare di Dio"(1950年 伊)があります。ゼッフィレッリはフランチェスコが教皇イノケンティウス三世から会の認可を得るところで終わり、ロッセリーニは認可を得た直後からはじまる、10話のエピソードからなる作品だそうですが、私は未見です。 フランチェスコについて―映画で描かれたシーンについて、いくつかの註釈 ここからは映画で描かれていた場面を思い出しながら、伝えられている事実に基づいて、少しお話ししましょう。 回心まで ― 牢獄、らい病患者、父親 絶え間なく続く戦乱の時代、フランチェスコを含む貴族階級はアッシジからペルージアに逃れ、アッシジとペルージアの闘いの末、1203年、フランチェスコは多くの同郷人とともに捕らえられ、牢獄で1年以上も過ごす羽目に。いや、フランチェスコは貴族階級ではなかったんですが、どうも物腰や服装が立派だったためのようです。もっとも、仲間たちが意気消沈する中、明るい調子で捕虜の身の上を楽しんでいるかのようであったとも言われています。じっさい、フランチェスコは成人するや才気煥発ぶりを発揮して父の商売を助け、おまけに宴会や楽しみのためには気前よく金離れもよく、両親もこれは大目に見ていたようです。生来明るい人間だったのでしょう。 ようやく監獄の扉が開いたとき、虚弱な肉体は消耗しきって、重病にかかっていたフランチェスコ。それでも徐々に健康を取り戻しはじめた頃、南イタリアでの教皇イノケンティウス3世と皇帝軍の衝突があり、教皇側についた貴族に騎士として取り立ててもらおうという希望から軍装を整えて同郷の貴族に同行します。 ところがあまり遠くまで行かないうちに、体調不良に。夢うつつの中でだれかからどこに行くつもりなのかと訊ねられ、続けて「だれがそなたをよりよくすることができるのか」「それがあるじならば、なぜしもべに従うためにあるじを捨てるのか」「そなたのまちに帰りなさい」と言われて、翌日、アッシジに戻ります。 もちろん、両親や友人たちにの目には、この突然の帰還は挫折と見えました。フランチェスコはまたしても友人たちとお祭り騒ぎに興じて、どうも高貴な身分の女性と結婚して社会階級を飛び越えようと望んでいたようです。一方で、以前よりも敬虔になって多くの施しを行い、持ち合わせがないときは自分のシャツまで与えていたそうです。 映画にも登場するらい病患者。アッシジにはらい施療院がふたつあり、当時らい病は罪を犯したか、または罪の行為から生まれたために神の罰として罹患した病であると考えられていたんですよ。そのため、健康な者が彼らを避けることができるように、彼らは歩くときはカスタネットの一種を打ち鳴らさなければならなかった。乞食や狂人とともに悪魔憑きと一括りに呼ばれて、フランチェスコもおそらくは憐れみを感じつつも、嫌悪感を自覚しないではいられませんでした。 そのフランチェスコが、ある日アッシジの浜辺を馬で走っていたとき、ひとりのらい病者に出会った。勇気を奮い起こした彼は馬から降りるとらい病者に金を与え、その手に接吻し、抱擁に応じました。そして数日後には、金を集めると、自ら施療院のらい病者たちに会いに行き、病んだ手に接吻して、施しを行い、自身を抱擁してもらった・・・。以下は20年後の「遺言」の冒頭で、新たな生の開始となったこの体験について、次のように述べています― 主は、私、すなわち兄弟フランチェスコに、このように悔悛の業を始めさせて下さった。私は罪の中にあったため、らい病者を見ることがあまりにも苦く思われた。そこで、主御自身が彼らのあいだに私を導かれ、私は彼らに慈しみを施した。そして彼らのもとから遠ざかるに従い、私にとって苦く思われたことが魂と身体に甘美なものへと変わった。そして、それから私は少しのあいだ留まった後、この世の外へ出た。   この、「それから私は少しのあいだ留まった後、この世の外へ出た」というのは若干の優柔不断です。つまり家族、とりわけ父親の反応に怯えていたんですね。父親にしてみれば、自分よりも裕福な商人か、ひょっとしたら騎士になってくれるだろうと思っていた息子が出来損ないの浮浪者になろうというんですから。そしてついにフランチェスコは家族と決別、かねて用意してあった秘密の洞窟に籠もり、やがて父親と対面する勇気を得て帰宅。その姿はまるで乞食のようで、街中の物笑いの種に。父親はフランチェスコを物置に監禁。しかし父親の留守中に、息子を不憫に思った母親が逃がしてやり、父親は怒りと悲しみのあまり、財産を不当に奪われた商人として都市執政役に訴えた。ところがフランチェスコは、自分は悔悛者として生きているので、もはや自治都市の裁治権ではなく、司教の裁治権に服していると主張。たぶん、フランチェスコも司教に根回ししておいたんでしょう。そこで父親は司教のフランチェスコの召喚を訴え出て、ようやく親子が対面。 司教がフランチェスコに父親への金の返済を促すと、フランチェスコは隣室で服を脱いですっかり裸になり、手にした服の上に金を載せて戻ってきて、次のように言ったそうです― 「今まで私はピエトロ・ディ・バルナルドーネをわが父と呼んできました。けれども、私はただ神のみに仕えると決意したので、ピエトロ・ディ・バルナルドーネに、彼の心を悩ました金と、彼が私に与えてくれた衣服を返します。今から先は、いつも『天にましますわれらの父』としか言いません、『わが父ピエトロ・ディ・バルナルドーネ』とは決して言いません」   絶望した父親は服と金をひっつかんで逃げ帰ると家に閉じこもり、司教は腕を広げて裸の男を自分のマントで覆った・・・この場面は画家ジョット・ディ・ボンドーネGiotto di Bondoneの筆により永遠不滅のものとなり、その他のフランチェスコの生涯を物語る連作画でも必ず描かれる場面です。  「着物を返すフランチェスコ」 ジョット・ディ・ボンドーネ画(1305年頃) 教皇イノケンティウス三世との会見について 映画では調子をやわらげて、なんとも穏健に描かれていますが、じっさいにはさまざまな局面があり、時には相当激しやりとりもあったようです。   教皇や何人かの枢機卿はフランチェスコの提案を新奇なだけで実行困難と決めつけ、しかし司教グイドが会見を手配してくれたところの枢機卿ジョヴァンニ・コロンナが、ここで見事な口添えをしてくれました。 「この貧しき者の願いが、実際にはただ福音書の定めた生活様式を送ることを認めてほしいというだけであるのに、私たちがそれをあまりにも難しく奇抜だとはねつけたとしたら、私たちはまさに福音書を誹謗していないかどうか気にかける必要がありましょう。というのも、福音の教えを完全に守り、実践しようと願う中に、何か新奇なものや不合理なもの、実行不可能なものがあると言う者がいるとすれば、その者たちはただちに、福音書を著されたキリストに冒涜を働くことになるはずですから」 ・・・と、これは聖ボナヴェントゥーラによる「大伝記」で言及されているところ。そのほかの記録では、一度追い払われたが、その晩、教皇が夢を見て考えを改めた、なんていうのも。ベネディクトゥス会士ロジャー・オヴ・ウェンドーヴァーによれば― 教皇はくだんの者の奇妙な服装、不快な容貌、伸び放題の髭、乱れた髪、黒々と茂った眉毛をしげしげと眺め、この者の請願を読み上げさせたが、それはあまりにも大胆で実行不可能なものであった。教皇は蔑んで言った。「行って豚どもを探せ! おまえには人間よりも豚の方が似合いじゃ! いっしょに泥の中を転げ回り、お前の会則と註釈を渡してやれ! そして、豚に説教してやるがよい!」フランチェスコはこのことばを聞くや否や、一礼して外へ出ていき、何とか豚の群れを見つけると、あまりにも長いあいだいっしょに泥の中を転がり回ったため、頭から足先まで泥まみれになった。それから、教皇と枢機卿が会議をしている場に帰ってくると、教皇の前に出てこう述べた。「教皇さま、お命じなった通りにしてまいりました。ですから、今度は私の願いをかなえてくださいませ」 なお、1209~1210年に書かれて教皇イノケンティウス三世が口頭で承認したとされる「原始会則」は現存していないため、詳細は不明ですが、福音のことばを中心とした、短く簡潔なものであったと推測されています。また、1221年の総会に提出されて教皇の認可も得られなかった「第一会則」。1223年に教皇ホノリウス三世によって認可された「第二会則」があり、さらに本来の会則ではありませんが、フランチェスコの死の直前、1226年9月から10月にかけて作成された「遺言」があります。フランチェスコの死後、この「遺言」の遵守を巡って会内の対立が深刻化することとなりました。つまり会則厳守派と緩守派に大きく分かれて対立したわけで、その影響下に成立したフランチェスコ伝はいずれかの党派制を帯びることとなり、各史料の位置付け、解釈には、研究者の間でも意見が分かれるところです。 ちなみに「聖ボナヴェントゥーラの大伝記」は1260年の総会でボナヴェントゥーラに執筆が委嘱されたもの。ジョットのフレスコ画はこの「大伝記」を典拠にしています。ボナヴェントゥーラはフランチェスコ会を代表する哲学者、神学者、神秘家で、1257年にはフランチェスコ会総長に選出されています。会士の司祭化を認め、学問を奨励するなど、会則については現実派で、会則厳守派からは非難の声もあがっています。 聖痕について 警告:リリアーナ・カヴァーニの映画を観て、主イエス・キリストの恩寵に心から感動したという人は、気分を害する可能性がありますので、以下、読まれる場合は自己責任にてお願いします。  「聖痕を受けるフランチェスコ」 ジョット・ディ・ボンドーネ画(1325年) 1226年10月4日、フランチェスコが死去してから数日後、フランチェスコ会総会長代理を務めていた兄弟エリーアは、その死を全兄弟に「回状」の形で通達しました。その中に、次のような一節があります― 私はあなた方に大いなる喜びと驚くべき奇跡についてお知らせします。このような奇跡が生じたのを耳にしたことは、神の御子である主キリストを除いては、かつて一度もありません。私たちの兄弟にして父である方はその死を迎える少し前、十字架にかけられたかのように、その身体に五つの傷を帯びました。それらはまさしくキリストの聖痕です。というのも、まるで釘の先が手と足を突き刺し、肉の裏表を貫き通したかのようで、黒々とした釘の傷あとが残されているのですまた、脇腹は槍に突き刺されたように見え、しばしば血が流れ出ました。 ・・・いかがでしょうか? いや、フランチェスコの身体に聖痕が現れたのは、映画で描かれた時期ではありませんね。でも、そんなことはどうでもよろしい。 エリーアの、勝利宣言のようなこの報告、「その身体に五つの傷を帯びました。それらはまさしくキリストの聖痕です」って、さりげなーい、「こじつけ」じゃないでしょうか。「死を迎える少し前」って、はっきりいつのことか書いてない。それを見たのはほかにだれが? ありそうもないことを主張するとき、それが真実であったならば、このような曖昧な語りで済ませることができるとは到底考えられません。これによって、フランチェスコとフランチェスコ会の威信が高まるであろうことを、当人としては善意のつもりで既成事実化しようとしたのではないか。ひょっとしたら自分自身の地位を固めようという意図もあったかも知れません。というのも、エリーアは当時フランチェスコ会の非公式の長にすぎなかったんですよ。じっさいに、1227年5月30日にアッシジで開かれた総会で、フランチェスコ会総会長に選出されたのはエリーアではなく、ジョヴァンニ・パレンティでした。 ちなみにフランチェスコの列聖審査を行った枢機卿と教皇グレゴリウス九世はこの聖痕の報告を信用せず、列聖を宣した教皇勅書でも聖痕についてはひと言もふれていません。聖痕の奇跡がローマ教会によって正式に承認されたのは10年後です。散文的なことを言っておきますとね、当時の教皇庁は皇帝フリードリヒ2世との対立が激化して、1230年から1235年までローマを離れなければならない始末。政情不安で味方が欲しかった。そんな折ですから、フランチェスコ会とドミニコ会というふたつの、強大で影響力の大きい托鉢修道会の助力が得られればありがたい。ところが両者はライバル関係にありましたから、ドミニコ会はフランチェスコの聖痕の奇跡なんて疑っている。教皇庁としては聖痕の奇跡を承認することで、そのライバル関係をやわらげようという意図もあったようです。その後、ドミニコ会は対抗心からか、同会の聖女であるシエナのカテリーナが「目には見えない聖痕を受けた」なんて主張しはじめています。もちろん、フランチェスコ会にだって、聖痕の奇跡なんて信じていない者はたくさんいたんですよ。その主張によれば、聖痕は奇跡というよりもキリストに対する冒涜だ、というもの。 どちらさまにおかれても、信仰というものが高じた末に至る袋小路。 なお、ジュリアン・グリーンはその著書で、かなり詳細に人間フランチェスコの生涯を追っていますが、聖痕に関しては、「問題は聖痕の真正さではなく、これを証言する人びとがどう取り扱ったかである」と逃げています。ただし、「フランチェスコはどうかといえば、彼は人がこの話をするのを望まず、念を入れて聖痕の跡を隠していた」とあることを付け加えておきたいところです。 また、「聖ボナヴェントゥラによる大伝記」には、フランチェスコが聖痕を仲間たちの目から隠しておくことができないと悟ると、自分の見たことを話すべきかどうか悩み、これに対して兄弟イルミナートが「兄弟よ、聖なる秘密はときとして、あなたお一人のためばかりでなく、他の人々のためにも表されるものだということを理解しなければなりません」云々と言って、フランチェスコはこのことばに動かされた、とあります。ま、聖人伝ですからね、ましてやボナヴェントゥラの神秘思想の書ですから。つまるところ、「聖痕」というのは、イエス・キリストとの相似を示すためのエピソードであり、そのような扱いなんですよ。 そして、強調しておきたいことは、聖フランチェスコ会というものは、もともとアッシジの小さき貧者が民衆の期待と希望を実現するものとしてはじまっていることです。その起源は聖職者によるものではなく、悔悛した在俗者たちでした。その会則は修道会の会則ではない。民衆による自生的運動。まさしく13世紀に全ヨーロッパで再興した民衆の信仰であったのです。ただし、フランチェスコ会は反教権主義ではなく、教権に対する悪罵も慎んでいた。だから異端ともされなかったのですが、聖痕という奇跡もひとつのきっかけとなって、「正統な信仰」として、教権組織の編成に取り込まれ、従属させられていった・・・これがなにより重要なことなのです。 (Parsifal) 参考文献 「アッシジのフランチェスコ ひとりの人間の生涯」 キアーラ・フルゴーニ 三森のぞみ訳 白水社 「アシジの聖フランチェスコ」 ジュリアン・グリーン 原田武訳 人文書院 「聖ボナヴェントゥラによるアシジの聖フランシスコ大伝記」 聖フランシスコ会監修 宮沢邦子訳 あかし書房 「西欧中世の民衆信仰 神秘の感受と異端」 ラウール・マンセッリ 大橋喜之訳 八坂書房 ※ 翻訳がよくありません。 |