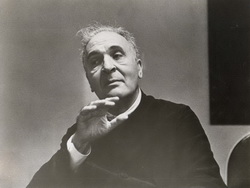

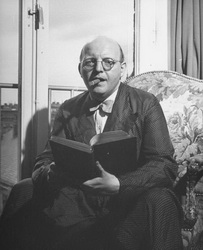

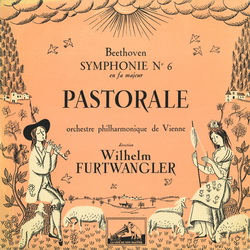

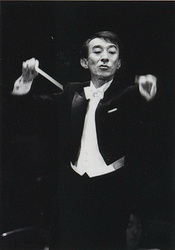

179 ベートーヴェン 交響曲第6番「田園」のdiscから 交響曲第6番「田園」は、ベートーヴェン自身が標題を付けた唯一の交響曲です。スコアには「田園交響曲、あるいは田舎の生活の思い出。音画というよりも感情の表現」と記されていたんですよ。だから、これは自然を描写した音楽ではなく、自然が自らの内に呼び起こした感情を表現したもの。ベルリンの国立図書館にあるベートヴェンの楽譜帳には次のような、「田園交響曲」のコンセプトらしきものが書かれています― どんな場面を思い浮かべるかは、聴く者の自由にまかせる。性格的交響曲Sinfonia caracterislica、あるいは田園生活の思い出。あらゆる光景は器楽曲であまり忠実に再現しようとすると失われてしまう。パストラル交響曲。田園生活の思い出Ideeを持っている人は、だれでも、たくさんの注釈をつけなくても、作者が意図するところは自然に分かる。描写がなくとも、音の絵というより感覚というにふさわしい全体は分かる。 さらに初演の際には次のような注釈をつけています― シンフォニア・パストラーレは絵画ではない。田園での喜びが人の心に呼び起こすいろいろな感覚があらわされており、それに伴って田園生活のいくつかの感情が描かれている。 その音楽は、自然の情景の中でくつろぐかのような第1~3楽章から、第4楽章の嵐を経て、第5楽章でふたたび安らぎと喜びが回帰してくるという物語的な構成。ああ、これが感情をめぐる物語だというのは・・・あたりまえといえばあたりまえなんですが、なるほど、やっぱりロマン主義の先駆けなんですね。作曲家自らが「解説」しちゃうところも含めて(笑)同時に、聴き手にその感情表現の受け止め方を任せている。カッコウとか嵐なんかはサービスでわかりやすく、親しみやすくしておいた? それでいて、動機の構成・活用は第5番譲りの緊密なもの、5楽章構成で第3楽章以降が続けて演奏される(3楽章形式とも見える)あたりも新しい。それでもとりわけ感情をよくあらわしている(あわらそうとしている)のは、やはり第2楽章「小川のほとりの情景」、そして終楽章「羊飼いの歌。嵐の後の喜ばしく感謝に満ちた気持ち」でしょう。 ま、どうでもいいような能書きは以上として、discについて― ワルター指揮 コロムビア交響楽団(蘭PHILIPS、ほか) 1958年1月13、15、17日録音。やはりなんといっても最初はこれ。最初に聴いたのは中学生の時、CBS Sonyの国内盤、SOCL1002だったので、この盤の音も懐かしく、いまでも時々取り出すことはあるが、最近は蘭PHILIPSの835501AY、HI-FI STEREO盤で聴くことが多い。そのほか、独CBS盤、米Columbia盤なども持っている。国内盤では日本コロムビアのOS-194も存外良い音がする。 ワルター指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団(東芝、ほか) 1936年12月17、18日のSP録音。東芝のGR盤で聴くことが多いが、SP盤も所有しており、たまに蓄音機で聴いている。ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団によって、ワルターらしさが増強されるようで、かなりロマン主義的。 ワルター指揮 フィラデルフィア管弦楽団(仏Columbia) 1946年1月10、12日のセッション録音。6番以外はニューヨーク・フィルハーモニックと録音しているが、6番はニューヨーク録音がなくて、このフィラデルフィア録音となる。ブルーノ・ワルターのファンが見向きもしないレコードかもしれないが、なかなかいい響きを聴くことができる。クレシェンドするところでアメリカのオーケストラらしい地金が出るか。ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のように(オーケストラ任せにできない)ために、かえって、ワルターが意図する表現がわかりやすく浮かびあがってくるようでもある。  Bruno Walter セル指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック(蘭PHILIPS、米Columbia) 1955年12月5日のセッション録音。セルはmono時代のニューヨーク・フィルハーモニックとの録音がいい。monoながら、録音は良質。 セル指揮 クリーヴランド管弦楽団(米EPIC、ほか) 1962年1月20、21日録音。これも国内盤を含めて何種類かの盤を持っている。国内盤だと、上記ニューヨーク録音と比べて、やや貧血気味と聴こえる。  George Szell クリュイタンス指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団(英EMI) 1960年3月の録音。ASD433のセミサークル。ASDナンバーのセミサークルはなかなか音がいい。演奏は、個人的には上記ワルター、セルと同等。 クレンペラー指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団(伊Moviment Musica) 1954年2月15日のlive録音。下記フィルハーモニア管弦楽団とは異なった、やはりドイツのオーケストラらしい重厚な響き。思えば、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団はフルトヴェングラー時代。音質はそれなり。 クレンペラー指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団(英Columbia) SAX2260。mono盤も持っている。1957年10月7、8日セッション録音。さらりとやって、底に流れる深いものを感じさせるのがクレンペラー流。 カイルベルト指揮 バンベルク交響楽団(独Telefunken) 1960年の録音。わりあい歯切れのいい演奏ながら、落ち着いた響き。この時代のバンベルク、ハンブルクのオーケストラは、ピッチがやや低め。 コンヴィチュニー指揮 ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団(東独ETERNA) 1960年(?)の録音。黒レーベルの再発盤(825415)なれど、十分愉しめる。mono盤(820415)は緑白/黒V字、いい音で聴きたいならこちら。EQカーヴはRIAA。きわめて高度な次元でのオーソドックスな好演。万人向けか。 エーリヒ・クライバー指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団(英DECCA) LXT2587。EQカーヴはDECCAffrr。1948年2月24-25日セッション録音。設計図どおりといった印象の演奏で、スリリングではないが、暖かい肌合いが魅力的。ただしオーケストラの響きはやや線が細い。それにしても、わざわざ「エーリヒ」と表記せねばならんのか・・・。 エーリヒ・クライバー指揮 アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団(英DECCA) LXT2872。EQカーヴはDECCAffrr。1953年9月25日、エーリヒ・クライバー二度目の録音。演奏のコンセプトは1948年のロンドン録音と変わらず。録音が新しく良質なためか、溌剌とした演奏になっている。第4楽章などかなりaggressiveに聴こえる。弦の音色すばらしい。 シューリヒト指揮 パリ音楽院管弦楽団(仏Trianon) 1957年4月30日、5月2、6日録音。さすがシューリヒト。つんのめるような速めのテンポでありながら、深い表情。 ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団(英DECCA、独DECCCA) 1967年4月録音。これまた規範となるべき演奏。ただ、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の刻印は明らかで、手兵であった北ドイツ放送交響楽団ならばどんな演奏になったかな、と思う。 モントゥー指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団(米LONDON) 英プレス盤。内声部の処理に個性を感じさせるモントゥーだが、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団となるとやはり常套的な安定路線に傾くか。 クリップス指揮 ロンドン交響楽団(ARTIPHON) 1969年1月録音。明るい響きで暖かい演奏。残響多めでありながら鮮明だが、ところどころで木管のソロが突出して聴こえるのは、録音時の卓上操作か。  Josef Alois Krips デ・サバータ指揮 ローマ・アウグステオ管弦楽団(英EMI、東芝) 1947年録音。オーケストラは後の聖チェチリア管弦楽団。わずかにポルタメントが聴き取れるものの、現代にも通用するモダンな感覚も持ち合わせている。オーケストラはまずまず。 ワインガルトナー指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団(日Artisco) 1927年1月18、19、29日のコロムビアSP録音。ArtiscoのArtphone Transcription Systemによる疑似stereo盤。やや軟調で聴きやすい音。この時代にして速めのテンポでモダンな感覚ながら、やや微温的。全集の中ではいい方。 フランツ・シャルク指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団(日Artisco) 1928年4月4、11日のHMVによるSP録音。上記ワインガルトナー盤と同様、ArtiscoのArtphone Transcription Systemによる疑似stereo盤。躍動感のある演奏。明快系で、即物的でありながら、愉しさではワインガルトナー以上。 メンゲルベルク指揮 アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団(蘭PHILIPS) 1940年4月21日のlive録音。W09903L。EQカーヴはNABか。かつては恣意的な改変だらけの演奏をする指揮者というimageを持たれていたが、じつは案外と譜読みは知的。ベートーヴェンの仕掛けを強調気味に音にするあたり、現代のサイモン・ラトルにも通じるところがある・・・なんて言ったら笑われるかな? フルトヴェングラー指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団(仏La Voix de son Maitrre、ほか) FALP288。別に稀少な盤ではない。フルトヴェングラーの数ある録音の中からとりあえず、この1952年11月24-25日のセッション録音の盤を。第1楽章冒頭はモノモノしくはじまるが、第2楽章以降はすばらしい。  FALP288、ペイネのイラストがユニーク。フルトヴェングラーのimageに合わないところがいいですね(笑) カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団(英Columbia) 1953年7月録音。33CX1124のグルーヴガードでEQカーヴはRIAA。フラット盤はColumbiaカーヴらしい(たしかめていない)。後年のようなレガートでボケボケの混濁した響きではなく、溌剌とした躍動感・・・は、最初のうちは新鮮だが、ちょっとやり過ぎではないか。 ハイティンク指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団(蘭PHILIPS) 1975年8月15-20日録音。録音は良質、PHILIPSらしい音場感。演奏はひたすら自然体で好ましい。 ヨッフム指揮 アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団(蘭PHILIPS) 1968年11月29日-12月4日録音。入念で緻密。ちょっと意識しすぎでは? ヨッフム指揮 ロンドン交響楽団(独Electrola) 1977年(1976年?)録音。DMM盤。SQエンコード盤なのでやや混濁感も。木管の音像が肥大気味。演奏はスケールが大きくなっているように感じられるが、位相ズレの効果かもしれない。 ケンペ指揮 ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団(英EMI) 1972年6月23-26日録音。演奏はかなりいいが、これもSQエンコード盤で、やや混濁気味なのが残念。なお、国内盤には"SQ"表示はないが、SQエンコードされているので、買い直しても(買い足しても)無駄。 クーベリック指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団(独Electrola) 1959年録音。ジャケットの表面(オモテメン)には"Wiener Philharmoniker"とあるが、これは間違い。下記パリ管弦楽団との再録音よりも充実。 クーベリック指揮 パリ管弦楽団(独DG) 1973年1月録音。9つのオーケストラを振った全集盤。クーベリックはセッション録音だと穏健派。表情の彫りは深いが、どこか素っ気なく聴こえる。9曲の中で特段出来のいい方ではない。 ケーゲル指揮 ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団(独Capriccio) DMM盤。1983年録音。速めのテンポで清潔感。全曲に一貫した表情。第5楽章などはもう少しじっくりと聴きたいところか。録音は良質。 バーンスタイン指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック(独CBS) 1963年5月13日録音。バーンスタイン、ニューヨーク・フィルハーモニックのColumbia録音の常で、ちょっとガチャつく。よく言えば生き生きとしているが。 バーンスタイン指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団(独DG) 1978年11月のlive録音。平面的な録音で損をしているが、演奏は悪くない。じつは上記ニューヨーク・フィルハーモニック盤と演奏時間がさほど変わらないのにかなり異なって聴こえることに驚く。 ジュリーニ指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団(独Electrola) 1968年の録音。真面目かつ丁寧。その分、自由で自然に湧き上がるような感興は、わずかに不足気味か。 ジュリーニ指揮 ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団(独DG) 1979年11月の録音。この組み合わせの交響曲録音は、ブラームスの1、2番、シューマンの3番、チャイコフスキーの6番のほか、ベートーヴェンの5番などはまことにすばらしいが、そのなかで、この「田園」はいま一歩。理由は上記ニュー・フィルハーモニア管弦楽団盤と同じ。 ムーティ指揮 フィラデルフィア管弦楽団(英EMI) 1978年10月29-30日の録音。交響曲全集に含まれる6番は1987年9月28日の録音で、それとは別の第1回目録音。ちなみにムーティは7番もこれとほぼ同時期にリリースされた、1978年3月20日の初回録音がある。若々しい演奏は、これはこれでたいへん好ましい。 テンシュテット指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団(英EMI) DMM盤なので独プレス。1985年録音。3番などは神経症的な面を見せるが、やはり6番となるとテンシュテットも正攻法。それでも全曲の設計よりも細部にこだわりを見せて、そうしたところが個性的な演奏というよりも、特異な演奏になっている。 ベーム指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団(DG) 1971年5月の録音。ベームも、下記1977年のlive録音と比べればさほどの衰えは感じさせないが、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団がやればこうなるといった予定調和のレベル以上のものは感じさせない。ベームも1960年代とは異なるということ。 ベーム指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団(Altus) 1977年3月2日、NHKホールでの来日公演のlive。映像も出ている。当時、我が国でのベーム人気はいったいなんだったのか。演奏がはじまる前、出てきただけで「ブラボー」だもんね。終わったら終わったで狂ったような歓声があがる。「伝説的な名演」と言う人がいるが、むしろ「伝説的な喝采」(笑)しかし、私もこのレコードに聴くことができる演奏には思い出が染みついてしまっていて、それによって聴いていることは否定できない。ただし、それは作品を聴きたいときにはこのレコードを取り出さないということ。  この頃はまだ立って指揮していた。 アンセルメ指揮 スイス・ロマンド管弦楽団(独eurodisc) 1959年10月録音。原盤はもちろんDECCA。アンセルメのベートーヴェンのなかでは出来のいい方。表情の振幅は大きめ、オーケストラの弱さもさほど気にならない。 パレー指揮 デトロイト交響楽団(米Murcury) 1954年11月26日録音。"this is an electronic re-processing to permit reproduction on stereo player of a performance originally recorded monaurally"とある疑似stereo盤。速めのテンポ。フランス音楽だと気品すら漂わせるパレー、デトロイト交響楽団だが、ここでは意外なくらい、ベートーヴェンらしいベートーヴェンになっている。mono盤でもう一度聴きたい。 ブロムシュテット指揮 シュターツカペレ・ドレスデン(徳間) 東独ETERNA原盤。1977年6月6-9日の録音。モノトーンの穏健派。覇気がないと感じる人もいるだろうが、オーケストラは上手く、響きも魅力的で、第2楽章などずっと聴いていたくなる。 若杉弘指揮 読売日本交響楽団(日Victor) 1969年8月16、17日の録音。若杉弘というと、いかにもヨーロッパで修行・活躍した指揮者というimageがあるかも知れないが、それはケルン放送交響楽団以降ではないか。この時期の若杉弘は意外なくらい、自由闊達。ケルンでそれが完成されて、NHK交響楽団ではドイツ音楽ならドイツ音楽の、原理原則にとらわれるようになって、スケールダウンしてしまった・・・と、私は感じている。  若杉弘 CDはというと、交響曲第3番「英雄」のときに挙げたのと同じ指揮者とオーケストラが並ぶことになりそうなので、今回はどうしても取り上げておきたい単独録音のみ― カザルス指揮 マールボロ音楽祭管弦楽団(SONY Classical) 1969年のlive録音。一貫したイン・テンポなので、重厚にして清潔感のある純情さが魅力。案外と柔軟な表情も。アンサンブルはほどほどの精度と聴こえるが、木管のソロなどはじつに上手い。 カイルベルト指揮 ケルン放送交響楽団(Weitblick) 1967年10月27日のlive録音とあるが、放送用録音かも知れない。解説書にはハンブルク・フィルとの録音よりもいいと書かれているが、これはバンベルク交響楽団の間違い。しかし、たしかにTelefunkenのセッション録音よりも、音質・演奏ともに充実。すばらしい。 (Hoffmann) |