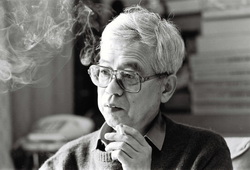

114 「戦中派不戦日記 昭和20年」 山田風太郎 講談社文庫 山田風太郎の昭和17年から26年までの日記は以下のとおり刊行されています。 「戦中派虫けら日記 滅失への青春 昭和17年~昭和19年」 未知谷 「戦中派不戦日記 昭和20年」 講談社文庫 「戦中派焼け跡日記 昭和21年」 小学館 「戦中派闇市日記 昭和22年 昭和23年」 小学館 「戦中派動乱日記 昭和24年 昭和25年」 小学館 「戦中派復興日記 昭和26年 昭和27年」 小学館 山田風太郎は1922年(大正11年)、兵庫県の医家に生れ、作家となり、数々の傑作を残して2001年に亡くなっています。昭和17年11月から19年12月までの「虫けら日記」は満20歳から22歳にかけての日記、「不戦日記」は23歳の日記ということになります。 日記を書きはじめたのは、昭和16年12月に太平洋戦争に突入し、緒戦数か月の攻勢のあと、戦況が劣勢に向かっていた時期のこと。この頃山田風太郎は、田舎の叔父の家を出て、東京で独り暮らしを始め、沖電気に就職して働きながら医学校入学を目指していました。 昭和19年3月に日本医科大学入試に合格して、4月から医学生となったわけですが、戦況が戦況だけに、軍事教練や空襲で学業もままならず、しかも4年の終了年限を3年に短縮されて、卒業後は直ちに軍医として戦地に赴くことになっていました。もっとも当時の20歳前後の若者にとって、これは恵まれた状況と言うべきで、既に文科系の学生から学徒動員がかけられ、次には医学部以外の理工系の学生が戦地にかり出されていった時期。もちろん、首都に残った作者にしても、B29による空襲は激しく、死と向き合わざるを得ない日々を送っていました。 この日記を読む限り、作者及び作者をとりまく周囲の人々は、やがて日本が惨敗する日が来ることを、うすうす予感していたことが分かります。それでも、日本人としての矜持と、日本国への愛惜により、一億総玉砕の覚悟で、日々の空腹と刻苦を耐え忍んでいた・・・。 今回は、そうして迎えた敗戦の年、前年までの「戦中派虫けら日記」を参照しつつ、昭和20年の「戦中派不戦日記」を取り上げることにします。  山田風太郎 山田風太郎、本名山田誠也は大正11年(1922年)、兵庫県の山陰側の但馬に生まれ、家は代々医者の家系だったのですが、5歳の時に父を、中学2年14歳の時に母を亡くています。以後親戚に養われて旧制中学卒業後上京。東京では医専受験の浪人生活の傍ら、沖電気の軍需工場で働いたことは先に述べたとおり。 山田風太郎本人が、さまざまなエッセイなどで語っているとおり、両親を亡くしたことにより、多感な時期に「魂の飢餓状態」となったこと。しかも身体虚弱で教練に堪えられず、常に「列外」。このことが、世の中に対するクールな傍観者の視点を持つに至ったひとつの要因となっているのでしょう。本人も、あるインタビューで、「覚めた目で見ているのはおそらく思想的なものではないんですよ。それ以前からの僕の体質なんですよ。身体が弱くて軍隊にも行けないというような体質だから、そういうところで本人の軍国主義とは正反対の性質が、表れるんじゃないでしょうかね」と言っています。 しかし、単に軍国主義に染まらなかったということだけではなさそうです。つまり、家族や他人との関係性に頼ることなく、あくまで「個(人)」として世の中(自分の外側)を見て、考えている。醒めた眼で、感情をむき出しにすることも控え目で、飄々としたスタンスを崩さない。周囲の俗物に対しては、怒りを爆発させるよりも軽蔑するタイプ。超然としているから、沖電気の同僚や医専の同級生からは、取っつきにくいながらも、妙に尊敬されていたようです。わかります。 これらの日記を読めば分かることですが、戦時中の庶民もみんながみんな軍国主義に洗脳されていたわけではありません。誰もが、結構言いたいことを言っています。日本が負けるはずがないと思ってたのではなく、負けるわけにはいかないと思っていただけ。しかし、いよいよ昭和20年に至ると食糧事情も逼迫、毎日のように激しい空襲にさらされて、いよいよ「もしかしたら負けるのではないか」という不安になってゆく・・・。 そして敗戦。すると、戦争中は軍部礼賛の姿勢を取っていた知識人たちが、敗戦後は一転して「民主主義」全面肯定となる。これを苦々しく見つめている山田青年。しかし、さすが醒めた傍観者、戦時中は軍部によってまるで悪鬼のようだと吹き込まれていたアメリカ兵が、占領軍として実際に見てみると陽気で朗らかなのに、素直に驚いています。アメリカの圧倒的な豊かさを見せつけられて、「これじゃ勝てるはずもない」と悟ったのは、これは多くの国民もまた同じでしょう。問題は、これまで信じていた「大日本帝国」の化けの皮がはがれ、あれだけ苦しかった戦争が一体何のためだったのかという疑問、そしてこの無常観をどう受け止めるか、ということです。 いま、「無常観」なんて言いましたが、無常観を持っている人・理解している人なんて、滅多にいません。長生きしたがる中高年なんて、そのときの体力、思考力、判断力をそのまま維持して長生きできると思っている。そんなわけない。自分がいま生活しているその環境がそのままそっくり続いてゆくと思っている。それが思いどおりにならないから、「暴走老人」になるのです。アホか。 例によって話が逸れましたNA(笑) この山田誠也青年の日記によって昭和20年の世相を振り返って見ると―銭湯が汚く、普通の履き物は下駄箱から必ず盗まれる・・・などなど、いろいろとありますが、そうした事実の観察はたしかに「資料」とはなるかもしれませんが、やはり山田青年の観察眼を通しての、その内面での受け止め方や考察にこそ、この日記の価値があるように思われます。 6月に医学校が長野県の飯田市へ疎開すると、そこで目にした自然を― ふと眼がさめたら初狩という駅に停っていた。はれやかな麦秋である。空は晴れて夕立のあとのようなきれいな碧空に、白雲が光のかたまりとなって浮かんでいる。野には明るい、もの哀しいほどの静寂が満ちている。ところどころ田植えをしている光景も見える。 美しい夕であった。碧く澄んだ空、ばら色の雲がむらがってその縁は黄金色にかがやき、それがそっくり田植えを終わったばかりの水田に映っている。そしてその碧、紅は、色はそのまま次第に暗く、澄みきった、沈んだ色に変わってゆく。月が東の空にのぼった。紫色の雲は大空を覆って、眼のような切れ目にこの蒼い光の輪がのぞいて、山々のすぐ上には雲の断裂が青い三条の刃のように横たわっている。実にみごとな月明であった。黄なるべき麦の野は清澄な青色に染められ、はるか天竜川が光って見える。山の麓に一点二点灯がまたたきはじめた。チエホフの『谷間』という小説を思い出す。 ・・・と描写する。ああ、美しい。 何となれば、余のごとく幼にして父母を失い、身体弱く、心曲がりたる者にして、なお足らずながらともかく勉学させてくれる人あり、みな宿と食に苦しむ今、安らかなる臥床と豊かなる食を与えてくれる人あり。鴎外の『天寵』の主人公は憎めざるエゴイストなりしが、余は憎むべきエゴイストなるに、しかもかくの如くなる、決して天意にあらず。されど「天寵」以外の語にて表現する能わざるなり。 而してこのごろ他と情に於いて交渉するが煩わしければ、ことさらにとぼけ、飄然とす。たいていのこと、見ざるまね、聞かざるまね、知らざるまねをして通すに、習い性となり、偽次第に真となりて、ようやく老耄の気をおぼゆ。二十四歳にして耄碌せりといわば、人大いに笑うべし。 これは決して勇太郎さんさんの家を見ての感想ではないが、自分は幸福な家庭を見るとき、いつも胸の中で何者かが薄暗く首を垂れるのを感じる。そしてその首が薄暗くもちあがるのを感じる。その首がつぶやく。この不幸がやがておれの武器になる、と。 こうしたところ、以前Parsifal君が「カエサル文集」を取り上げたときに指摘していた、カエサルのモラリスト的な考察と同種のものです。世の中を観察し、そこから人間とはなにかについて深く考える・・・カエサルは自身を一人称で表現せずに、「カエサルは・・・」と、三人称スタイルを採用していましたよね。それに合わせて叙述はかなり客観的でした。この山田青年の叙述のスタイルにも共通するものを感じます。醒めた眼で観察しているのは、外界だけではない、自分自身の内面をも、観察の対象としているのです。さすがに若い青年の考察だと、未成熟な青さを感じ取りますか? 私はこれまで結構な数の日記文学を読んできましたが、若くしてこれほど自らの内面を、外界と同等に客観視している精神はほかにありませんよ。若干のポーズは、これは前回お話しした、次の箇所を思い出して下さい。 自我は決してひとつではなく、肉体と魂が区別されており、日記作者は分離した肉体の幻覚にとらわれている。だからこそ、生活と時間とによって引き裂かれた精神の包括的imageを回復してくれる鏡として、日記を使って自我探究の旅をしているというわけです。鏡、それは他者の眼差しであって、日記は自己の分身を創り出しているのです。 だから、日記作者は日記を発表しないとどんなにかたく決めていても、常に多少とも読者を気にかけているのです。なので、必ず語られていない部分もある。抑制が働いている。日記は、現実を簡略化することではじめて見出される統一性に達するのです。母胎回帰のように、はじまりにあった根源的で郷愁に満ちた至福の状態を回復する―創作の欲動を前提としながらも、作品を創り出すまでには至らない、幸福で、怠惰で、無責任な、統一性と安全な状態を日記の中で回復しようとしているのです。 このような山田青年が、上司である高須さん一家と暮らすようになるのはちょっと微笑ましい。高須さんは奥さんと下目黒に暮らし、山田青年を気にかけてくれる面倒見の良い上司です。医学校受験に際しては、その費用も高須さんから借りています。 高須さん一家の家へ同居することになったのは昭和19年。孤独で厭世的、傍観者を気取っていたように見える山田青年が戦争の緊急事態に及んで、他人との交流に至ったのです。これは常に死と隣合わせである状況で、人と人が協力しないと生きてはいかれない世の中になったということでもあります。つまり、戦時下の「当事者」たらざるを得なくなったということ。 そして敗戦。ショックもアメリカへの恐れと怒りもありますが、政府や報道への不信感が、日記で語られています。 そうしたなかで、とにかく本を読む。ドストエフスキーから永井荷風からダンテから徳富蘇峰からバイロンまで。幸田露伴にルナール、デュマ、バルザック、トルストイ、スタンダール・・・。もとより、沖電気の薄給で貧乏生活でありながら、書物に費やす金額は非常に多い。食うに困ると本を古本屋に売って、その日の夕食にありつく。本ばかり読んで受験勉強を怠っていたせいか、一度目の医専の受験には失敗。二度目は無事東京医専(現・東京医科大学)に合格。 そして医学校を卒業したものの医者にはならず、そのまま作家デビューして山田誠也青年が山田風太郎となったことは皆様もご存知のとおりです。 個人的には、私は戦争の悲惨さを訴えるのはいいとしても、なにかというと声高に天皇や軍部の責任を問うばかりの、国民を無批判に被害者側に固定するような偽善的な作品は好きではありません、というか、大嫌いです。真実は、むしろこうした冷静な一個人の記録のなかにこそあると思っています。 ただし、これらの日記は書かれた当時そのままの、手つかずの状態ではなさそうですね。推敲の結果、手を入れられたり、前後を移動させたりといった箇所はある模様です。その意味では、この日記もまた、山田誠也青年の記録でありながらも、同時に山田風太郎の作品のひとつととらえるべきでしょう。 (Hoffmann) 引用文献・参考文献 「戦中派不戦日記 昭和20年」 山田風太郎 講談社文庫 「戦中派虫けら日記 滅失への青春 昭和17年~昭和19年」 山田風太郎 未知谷 講談社文庫版 Diskussion Kundry:あくまで「個(人)」として世の中(自分の外側)を見て、考えている。醒めた眼で、感情をむき出しにすることも控え目で、飄々としたスタンスを崩さない・・・というのは、前回の久生十蘭とも共通する姿勢ですね。Hoffmannさんが好まれる理由がよく分かります。 Parsifal:山田風太郎のエッセイ全般についても当てはまるスタンスの取り方だね、表面上はいかにもな老人の繰り言を装っているんだけど・・・。 Hoffmann:鋭い観察による洞察だよね。それを、自身の身体の老化を滑稽に語りながらユーモアで包み込んでしまう。 Kundry:自分を戯画化できるというのは、自らを客観視できるということです。それに加えて自然体ですよね。どう見ても、よくいる「承認欲求」の強いタイプではありません。 Parsifal:ひとつ指摘しておきたい。昭和18年3月の日記、つまり「戦中派虫けら日記」のなかに、次のような記述がある。 ○おれの日記はなんだ? はじめの美しい決心はどこへいったのだ? このごろは何もかもデタラメだ。この大嘘つきめ。 自分は心に考えていることを文章に書くと、急に第三者の眼で自分を眺めるから、それが嘘になる。他人が読まぬとわかっているものでも、自分に対して嘘をつく。未来の自分が読むときの心を思って嘘をつく。何にもならないことだ。 Klingsol:そうした自覚こそが、まさに傍観者たるところなんだな。 Hoffmann:自己の内面に対しても客観的であろうとしたのか・・・客観的であらざるを得なかったんだな。もう、立派な20世紀文学者だよ(笑) Kundry:心情を吐露して、それを売り物にするような人ではありませんね。悩んだり、憤慨したりする箇所もありますが、どこか軽やかなんですよ。 Parsifal:誰かに分かってもらおうとか、この気持を分かち合いたいなんて、これっぽっちも考えていないんだ。まさにHoffmann君が言うように、「個」で成立している精神だよ。 Klingsol:小説も取り上げてくれないかな。忍法帖シリーズに明治もの、ミステリーとか、よりどりみどりだよ。 |