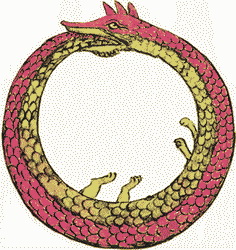

167 「砂時計の書」 エルンスト・ユンガー 今村孝訳 講談社学術文庫 ギリシア神話には、当初創世神クロノスKronosと時間神クロノスChronosのふたつの神話があったんですが、やがてこのふたつの神はChronosに統一されます。ある仮説では、クロノスというのは無限の時間、朽ちることがない不死・不易の時間であり、己の尻尾を噛む蛇ウロボロスでもあるということです。そしてそのクロノスから天空(エーテル)と混沌(カオス)というふたつの空間が生まれた。彼は混沌のなかで銀の卵を作り、そこからほかの神々と人類の父であるファネース(光り輝く者)神が出現した。つまり、クロノスは循環的な不死の存在なんですね。翻って人間は、始まりと終わりを結びつけることができないので、死ぬことになる、というのはオルフェウス神話が語っていること。  ウロボロス また別な説では、混沌のあいだは時間などというものは存在せず、天空の一定の変化を尺度として時間ははじまった、つまり天空と時間は同時に開始されたとしています。後の太陰暦・太陽暦を思わせますね。 さて、暦。暦といってもいろいろありまして、遊牧民は月齢に信を置いて、牧畜という仕事に必要な月を決定した。ところが定住民は農耕時間の始まりをあらかじめ知っておく必要がある、それには太陽の運行を見るのがいちばんいいわけです。ただし、いずれにしても規則的、かつ循環的です。たとえば、この暦に従って決定されるのは祭儀。祭儀は周期的に繰り返される。反復ですよ。当然、その日が近づくと準備も必要になる、未来というものも意識される。宗教的で周期的なリズムが生活の中に浸透してくるわけです。 本格的に構造化された最初の暦はおそらく6,000年前のシュメールにあらわれたもの。これは月齢の観察に基づいたもので、1年は364日と9時間。少し遅れて、エジプトやヘブライ人のもとに、最初の太陽暦が出現。ギリシアではこのふたつを照合して、さて、太陽暦を補完するための閏月はどのように入れたらいいのかな・・・って、これが解決するのには2,000年近くかかりました。 誰もが時の流れ、日々の、そしてもっと長い単位の季節や年の移ろいを感じないではいられないもの。自然は星の位置を変え、花が咲き、しかし自然は反復する。日時計というものは自然に対する観察から生まれたものですから、季節によって影の長さや角度が変化して、1年経つと元に戻る、反復・循環する時間の流れ。また日時計は、計時具であると同時に、時間=神のimageでもある。だから、神殿の内部または外部にあったりした。アフリカのバルヤ族はある山の頂の上に太陽が位置したときをサイクルのはじめとしていた。これも日時計の一種ですよね。重要なことは、時間をサイクルだと考えていたということ。反復するものであるという意識を持っていたんですよ。古代エジプトなら太陽は神ですからね、その光線を用いて得られた時間尺度は聖性を帯びていた。ギリシア人の日時計は紀元前550年頃、最初に作られて、次第に精度を高めていきました。やがて太陽や月の運行と天空の日周運行が示される球体が作られ、紀元2世紀もなると、プトレマイオスが星図の中央に地球を置いて、いくつかの惑星の運動を正確にあらわしています。こうした発想とメカニズムがまた、人々のうちに天動説というものを絶対とする感覚を生み出し、支えていたのかもしれません。 次にあらわれた水時計は時間を生産しません、むしろ時間がその中を「流れる」ものです。アメリカ・インディアンや古代エジプト人、カルデア人、フェニキア人が用いていたもので、最古の水時計は3,500年ほど前に作られています。はじめは底に排水溝をひとつ付けた壺の中にもうひとつの壺を置いただけの簡単なもの。後には改良されて、何本かの管によって、水の流れの速さを変えるようになります。しかし、日時計よりも精度は落ちる。それでも、古代ギリシアの力学、水や時間の物理学に対する知識はたいしたもので、紀元前75年にパンテオンに捧げるために作られた水時計は高さ20メートル、9基の日時計と一基の水時計、さらに一基の風見をはじめとする装置を備えており、これより後の水時計をもってしても凌駕し得ないレベルに到達していたそうです。 紀元5世紀から10世紀あたりでキリスト教の教会権力が確立したわけですが、新しい権力というものは時代の出発点に関する呼称を変えるわけです。532年、おそらくスキタイ人の修道僧ドニという人物だと思われるんですが、キリスト紀元をイエスの誕生から数えることを提唱しています。それによれば、イエス=キリストはローマ歴753年の12月25日に生まれたとされている。教会はその考えを取り入れる前に、イエスの誕生日を7日ずらし、1月1日に固定しました。当初、ヨーロッパはこの暦を取り入れず、あくまで季節や農耕、祖先たちから受け継がれてきた祭儀のリズムで生活していたんですが、修道院という名の、教会の謂わば「荘園」が誕生して、祈祷や聖務のリズムが農村部や都市部に浸透していくことになります。どうやって? 鐘ですよ。街中に鳴り響くでしょ。これが民衆に時刻を教えるようなったんです。生活のリズムに対する鐘の影響は大なるものがあるんですよ。従って、教会による時間の管理は修道院設立運動から始まったと見ていいでしょう。時間厳守といった発想も、修道院って共同生活でしょ、そこで極端なまでに厳格な戒律に従わせるために生まれた意識なんですよ。 ところが紀元も1,000年をすぎると、ヨーロッパの都市はそれぞれ独自の時間を管理して、独自のリズムに応じて生きるようになります。鐘は市議会の招集や防衛を呼びかけるために用いられるようになる。都市権力の道具となったのです。朝の鐘は労働の開始の合図で、正午前後には都市労働の休息を意味する。さらに、人々の活動が多様化すると、時間の告知は万人にとって同じことを意味するものではなくなりますから、今度は連続的に時刻を告げる必要が生じてくる。教会の尖塔には文字盤を取り付ける場所がなくて、市塔の高みに水時計を据えつけて人々の目にふれるようにした例もあります。華やかな時打人形が登場したのもこの頃。新たな都市権力のシンボルとなります。だから、君主なり王なりが市民階級と対立したとき、実力行使として市塔が破壊されたんです。つまり、市塔、鐘の破壊というのは、市民が集まったり交流したりする権利、一切の営みを行う方法と権利を奪う行為であったわけです。 中世が終わりを告げる頃、ついに最初の工業機械ともいうべき大時計が発明されます。水時計と天文観測儀、歯車装置と日時計の改良品です。水の重錘が固体の重錘に取って代わられた。外的なエネルギー源を必要としない、半永久的な機械装置が最初に発明されたのはインドだったようですね。これがイスラム世界で完成され、広く普及した。しかし、実質上永久的なものではない、そこで目を付けたエネルギーが磁力。磁力は11世紀ないし12世紀頃から、羅針盤に用いられていました。しかし天文歴や水時計の大きな歯車を回すには、磁力では弱すぎたようですね。しばらくは、重力頼み。水時計に固体の重錘も併用することに。 各種文献における時計を意味する語の曖昧さ故に、天文時計がいつ水から解放されて完全な機械仕掛けになったのか、正確なところは分かっていません。おそらく14世紀頃のイタリアではないかと言われています。  羽根の生えた砂時計が刻まれた墓石(フランス・ピュイ=ド=ドーム県) 先ほど、「自然は反復する」と言いましたね。動物や人類もまた世代交代という形で反復していますが、個体としてみれば単に老化して滅びてゆくことになるわけで、時間の流れは一方通行です。このような時間を測るのには、たとえば蝋燭の燃焼を使った計時具がふさわしそうに思えますね。つまり、落語の「死神」ですよ。ただ、これだといままでに経過した時間というのはあまり意識されない。意識されるのは残り時間。その点、砂時計なんかは、過去に経過した時間と未来に残された時間が一目瞭然です。 先頃完結した新挑限氏の漫画「じいさんばあさん若返る」では、夢のなかに砂時計が現れて、これをひっくり返すことで若返ったり、老人の姿に戻ったりするんでしたね。とてもすてきな漫画でした。 そもそも砂時計は、落ちてゆく砂が人生の残りをimageさせるためでしょう、ヨーロッパでは「死」のシンボルです。ヨーロッパでの砂時計の歴史は、8世紀頃に作られたという伝承がありますが、文献や絵画で確認できるようになるのは14世紀以降。有名なところでは、デューラーの銅版画「騎士と死と悪魔」(1513-14年)に、具現化された「死」が砂時計を持つ姿で描かれています。ちなみにこれを「死神」とする説明もありますが、そうではなくてあくまで具現化された「死」、死者の王の姿とお考え下さい。  アルブレヒト・デューラー「騎士と死と悪魔」(1513年) 生誕から死まで―人間には始まりがあって終わりがある、これは一方通行の時間の流れですから、たしかに蝋燭や砂時計が象徴としてふさわしいように思えます。一方で、自然界における時の流れは文字盤に二本の針をもつ時計であらわすのがふさわしいかもしれない。 日時計はエルンスト・ユンガーに言わせれば、人間に尺度を与えるもの、時間計算の源泉をなすものであったにもかかわらず、ほかのあらゆる時計に比べて、人間的性格が最も少ない時計であるということになります。つまり、影の歩みはまったく人間に依存していない・・・だから時間=神のimageで、神殿の内部または外部にあったんでしょう。 しかし、日時計は夜は(闇の中では)機能しません。日時計は夜明けから日暮れまで。そこで気付くべきことは、我々がいまよく知っている文字盤というものが、半日=12時間で循環してしまうということ。循環する時間、円環的時間観をあらわしてはいるんですが、太陽も月も一日に一回しか巡回しないのに、分針は別としても、文字盤をもつ時計は一日二回巡回します。じつは昔は文字盤に24時間が記されて、その上を時針だけが巡っていたんですよね。現在の時計はそれを簡略化したものなんです。ナンダ、じゃあ文字盤も循環する時間をあらわしていると認めてやってもいいか・・・いや、まだまだ。なぜなら、この時計の時間は、星辰の歩みを模倣しているようでいて、星辰の時間とはなんの関係もない・・・というのがユンガーの主張。 たとえば、太陽が最も高い位置に達するのは・・・必ずしも「正午」ではありませんよね。だから時計に従え、というのは真の正午よりも観念上の正午を優先せよということ。子供に午後5時になったら帰宅しなさいと言い聞かせる。地域にもよりますが、たしかに冬なら真っ暗、でも夏ならまだまだ明るい時間ですよ。夕食は午後7時に? 空腹でも、空腹になっていなくても? そう、今日の我々は完全に観念上の時間に包まれ、逃れようもなく絡め取られているのです。だから「歯車時計は宇宙的時間には属さない」(ユンガー)のです。 砂時計はというと、そもそも時計を「合わせる」stellenということばからして、その原意は「(時計を)据える、置く」であって、すなわち砂の落ちきったグラスを反転させて置き直すことを示しています。 いつだれによって砂時計が発明されたのかについては、学者によってその見解はまちまち。ただし造形芸術に砂時計が出現したのは中世のこと、16、17世紀になると、いたるところに、とりわけ墓地に氾濫しはじめます。墓地。ああ、やっぱりね。 ここで注目すべきことは、砂時計が 時間を測る機能を持っていたということ。みなさんのなかにも、カップラーメンにお湯を注いでから砂時計をstellenするひとがおられませんか。現在では、もっとも活躍している場所はおそらく台所ではないでしょうか。 とりわけ砂時計が使用された場所は、書斎と説教壇と遠洋航海の船舶の三つ。書斎については、当時の歯車時計はあまり信頼できなかったという説もありますが、音が大きかったので、静かな時計が好まれたものと思われます。さらに、砂時計の方が廉価であったという事情もあるでしょう。説教壇というのは、まさに「時間を測る」ため。船舶では、太陽や星々の観測を別とすれば、砂時計が海上での時間計測の唯一の手段であったようです。古い英語の詩には「羅針盤はいつも見守られ、砂時計はいつも見張られていた」という一文があるそうです。    ハンス・ホルバイン「死の舞踏」から「騎士」、「金持」、「老人」(1524-38年) さて、やはり私にとっては 先にデューラーの銅版画を例に挙げましたが、ハンス・ホルバインその他の作品に見られるとおり、砂時計は人生の時間を象徴するものと思えます。「死」のシンボルというよりも、既に落ちた砂がこれまでの人生をあらわし、これから落ちてゆくであろう砂が人生の残り時間です。これは日時計にも、そのほかのいかなる動力による時計にも、附随されていないimageです。砂が落ちてゆく様子だって見て取れる・・・これは人生と世界の無常観に通じるもの。流れ去ったものはもとに戻ることはなく、残り時間はただひたすらに減少してゆくのみ。いずれは蝋燭の炎のように消えてしまう。しかし、砂ですよ。鉱物です。E・T・A・ホフマンの「ファールンの鉱山」、奥泉光の「石の来歴」ではありませんが、石、砂といった鉱物は、地球上の歴史の全過程を内に秘めています。砂時計においては、有限である人生の時間の無常をあらわすものが、流れ落ちる「砂」であることによって、この世界には不滅のものもあるということを我々に示しているのです。 (Parsifal) 引用文献・参考文献 「砂時計の書」 エルンスト・ユンガー 今村孝訳 講談社学術文庫 「時間の歴史」 ジャック・アタリ 蔵持不三也訳 原書房 Diskussion Parsifal:水時計についてあまり語らなかった理由を補足しておくと、水が落ちて目盛りを読むといった原始的なものは砂時計などと共通するものがあるんだけどね、水を動力として針が文字盤を指し示すものもあるので、「水時計」という名称だけで一括りにはできなかったんだ。 Kundry:やはり文字盤の時計がいちばん馴染みやすいのですが、言われてみれば12時間という簡略化されたものなんですね。 Klingsol:円環的時間観というものはたしかにあるんだけど、循環するのはあくまで天体や季節だからね。時間が循環するわけではない。 Hoffmann:デジタル時計は瞬間、瞬間を示している。動きというか、時間の流れというものが実感できないんだな。 Klingsol:時間というものが幻想で、結局「いま」の集積だと思えばそれも納得なんだけどね(笑) |