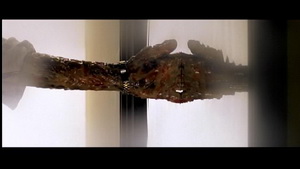

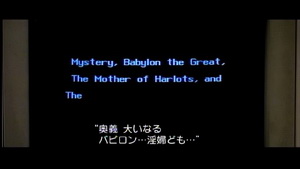

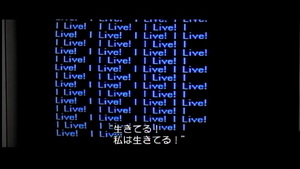

169 「パラダイム」 "Prince of Darkness" (1987年 米) ジョン・カーペンター ジョン・カーペンター作品としては、「遊星からの物体X」"The Thing"(1982年 米)と「マウス・オブ・マッドネス」"In the Mouth of Madness"(1994年 米)とともに、「世紀末三部作」と呼ばれている、その第二作目の作品です。  ルーミス司祭を演じているのは、悪役から善人役まで、なんでもござれのドナルド・プレザンス。 「マウス・オブ・マッドネス」は以前取り上げていますが、「遊星よりの物体X」は取り上げていません。Parsifal君が取り上げたのはリメイク元であるクリスチャン・ネイビー、ハワード・ホークス監督による「遊星よりの物体X」"The Thing from Another World"(1951年 米)の方でしたね。Parsifal君が、カーペンター作品よりも古典SFの方に「病めるアメリカ」を見ていることには納得です。いや、私もカーペンターの「遊星からの物体X」に関しては、物体Xが一定の姿を見せずに、同化してきたあらゆる生物を融合したような姿でのみ現れるという象徴技法がユニークだとは思うんですが、結局のところ派手なSFXで押し切られてしまったという印象です。それと比べると、今回取り上げる「パラダイム」は圧倒的に地味な印象ながら、作り込まれた世界観が興味深いんですよ。  浮浪者(ホームレス)のリーダーはロック・ミュージシャンのアリス・クーパー。本作のエグゼクティブ・プロデューサーを務めたシェップ・ゴードンが彼のマネジャーで、当初は音楽を担当するよう要請したんですが、カーペンターはクーパーを役者として起用しました。 あらすじは― 16世紀にスペイン政府が創設した、ロサンゼルスの古いカトリック教会。現在は閉ざされているが、その秘密の地下室はヴァチカンにも影響力を持つ信徒会によって守られてきた。しかし、最後の管理者カールトン神父が急逝したため、地元の老司祭がはじめて足を踏み入れたところ、そこには緑色の液体が入った謎のシリンダーがあった。その正体を科学的に分析して解き明かすべく、老司祭は量子物理学の権威ビラック教授に協力を仰ぐ。  緑色というのは、注視絵の文学作品などでは、イスラム教と悪魔の色で、無秩序・混乱・騒動といった観念と結びつくものです。 老司祭から相談を受けたビラック教授は、大学の教え子であるブライアンやキャサリン、ウォルターらの学生のほか、生物学や放射線学、宗教学など各分野の専門家に声をかけて調査チームを編成、教会に機材を運び込む。学生たちが外を見ると、教会の周辺を浮浪者の群れが取り囲んでいる。  ちなみに撮影期間は48日間、製作費は300万ドルという低予算映画・・・には見えません。徐々に不吉な緊張感を高めてゆく手腕は見事。 シリンダーと一緒に見つかった古文書のラテン語を翻訳したところ、どうやら緑色の液体は「闇の王子」、すなわち悪魔そのものであるらしい。悪魔の正体とは有機的な物質であり、教会はその事実を2000年にわたって隠し続けていたのか・・・。やがてビラック教授と老司祭は、その悪魔を作り出した「アンチゴッド」の存在について、量子力学に基づいた仮説を立てる。  口からの“悪魔の受胎”的な展開は、「エイリアン」も連想させます。 その頃、作業を終えて帰宅しようとした研究者たちが、相次いで浮浪者集団によって殺害される。それと連動するように、緑色の液体がまるで意志を持つかのごとくシリンダーから流れ出し、放射線学者スーザンに襲いかかり、これに操られたものか、スーザンは次々と他の研究者たちに液体を浴びせて仲間を増やしていった。一方、ビラック教授や学生たちは仮眠中に同じ夢を見る。それは、未来から送られてくる映像メッセージらしい。異変に気付いた教授や学生たちは身を守るために抵抗し立てこもるなか、悪魔に体を乗っ取られたケリーが、鏡の向こうの世界から父親、すなわち「アンチゴッド」をこちら側へ招き入れようとしていた・・・。   右の鏡に手が入るシーンは水銀を満たしたタンクを使っており、ジャン・コクトーの「オルフェ」と同様。 こうしてあらすじを語ればさまざまな出来事が相次いで起こるのですが、かなり地味な印象です。それというのも、量子力学だの宗教学だのといった背景が、妙に高踏的に感じられるから。つまり、「調子が高い」。しかし、シリンダーに入った緑色の液体が、じつは悪魔であるという設定はユニークです。なにも人間や動物をデフォルメしたような悪魔像でなくてもいい・・・というか、いまどきそれじゃあ・・・ということで、悪意という概念そのものであり、物質としては緑色の液体であるということです。そしてその産みの親は神。だから、悪魔に体を乗っ取られたケリーが「父」と呼んで、鏡の向こうの世界から引き寄せようとする魔物、悪魔の親は、神だということになるんですよ。   科学とオカルトの融合は、こうしたモニタを映すことであらわすのが常套手段。 イエス・キリストは地球の外から警告にやって来た、人類とよく似た宇宙人(?)で、しかし人類は彼のことばに耳を傾けず、十字架にかけて殺してしまい、使徒たちによって、人類がキリストの主張を立証できる科学力を得るまで真実が隠し通されることとなった。その真実というのが「悪魔の親は神である」ということ。つまり、神は我が子である悪魔を封じ込めて消えた・・・もともと、神も人間も邪悪な存在だったところに、イエス・キリストがやって来た・・・ということなんでしょう。ここではイエスは「神の子」ではないんです。 睡眠中に未来からの映像メッセージを脳波で受信することも含めて、これがなぜか荒唐無稽な物語に堕していないのは、「調子が高い」から。量子力学だ宗教学だと、ちょっと誤魔化されてしまったようなところもありますが、登場人物の発言が「見てきたような」解説ではなく、考えて考えて、ようやくたどり着いた「仮説」だから。それも、かなり抽象的なので、観ている我々もよく観て、聴いて、考えなければ話についていけなくなってしまうんですよ。なので、上記の「解釈」も、あくまで私が観たところ、そのように見える、ということです。説明過多でなく、解釈の余地を残しているところ、その匙加減はなかなか巧みです。  この映像を送信してきている未来は1999年という設定です。 なお、これがハマー・フィルムのナイジェル・ニール監督による「クォーターマス」映画へのhommageであるとは、とりわけSFファンにはよく知られていることでしょう。それはカーペンター自身も語っており、脚本のペンネームを“クォーターマス”としています。主人公たちが睡眠中に未来からの映像メッセージを脳で受信するというのも、クォーターマスものの「火星人地球大襲撃」"Quatermass and the Pit"(1967年 英)で、テレキネシスによって遺伝子に刻まれた過去からのメッセージを映像化するという設定の応用です。 「世紀末三部作」の第2作目としては、悪魔に体を乗っ取られていくという展開は「遊星からの物体X」と似ており、向こう側の世界から魔物を引き寄せてしまう(引き寄せようとする)という構造は「マウス・オブ・マッドネス」と共通するものですね。それに、怪物(モンスター)というものが、常に人間を媒介にして現れるものであるところも、カーペンター作品の特徴です。つまり、悪魔とかモンスターそのものが姿を見せない。はじめに「遊星よりの物体X」に関して、同化してきたあらゆる生物を融合したような姿でのみ現れると述べたとおりです。 媒介にするというか、人間と結合するというか・・・だって、緑色の液体のシリンダーはどう見たって男根象徴ですよね、いちいちフロイトなんか持ち出したくはないんですが、それ以外のものであるはずもない。そこから液体が噴出して、これを口から吸収させることでケリーが妊娠したのは、よくある悪魔の受胎もののパターンを踏襲しているのですよ。こうして悪魔やモンスターも象徴化されているんです。  ただし、ケリーの場合発端は腕の痣。緑色の液体はその後。 とは言うものの、ちょっと気になるところもあります。悪魔を悪意という概念そのものとして、物質としては緑色の液体にしたのはいいんですが、リサを介して「私は生きている」なんてメッセージを送ってくるし、ケリーが鏡の中から引き寄せようとすると、手らしきものが出てきている。結局、その思考やこの現実世界に現れるときの形状は、案外とヒューマンなものになっている(なりかかっている)・・・我々人間にわかりやすい悪魔像にまでは及んでいないんですけどね。もちろん、映画としての「わかりやすさ」の上ではやむを得ないところかも知れません。そう考えると、たとえばスタニスワフ・レムの「ソラリス」、その映画化であるタルコフスキーの「惑星ソラリス」"Солярис"(1972年 露)がいかに画期的であったかと気付かされます。  霊的存在が「生きて」いることを宣言するというのは、少々違和感もあります。 不思議に思うのは、この独特の世界観がすなわちジョン・カーペンターの宗教観なんでしょうか。象徴化された悪魔やモンスターというのは、言ってしまえば人間のダークな面、所謂シャドウですよ。アメリカ南部(ケンタッキー州)で生まれ育った出自を思えば意外な宗教観です。また、女性に容赦がなくて、美しく、可愛らしく撮ってあげようなんて気はさらさらない(女優のルックスやスタイルにも、あまりこだわっていない・笑)。もうひとつ、この映画に限らないんですが、カーペンターの作品を観ていると、結構アメリカ系東洋人が登場する。しかし、あまり蔑視するような表現はありません。これも意外・・・と、並べてみると、なるほど自分にとってカーペンター作品が気になる要素はこんなところにあるんだなと思えてきます。 出演陣では老優ふたり、ドナルド・プレザンスとヴィクター・ウォンが圧倒的な存在感です。そしてなんといってもロック歌手アリス・クーパー率いる浮浪者軍団が不気味なことこの上なし。突然なにかが現れるなどといったショックシーンは皆無。派手なスプラッター描写もほとんどなし。悪魔に乗っ取られたといっても、概ね黙って立っているだけで大仰なアクションもなく、浮浪者にしても台詞のひとつもなし、それでいて惻々とした恐怖感を重厚に盛り上げてゆくのがすばらしいですね。主役級のジェームソン・パーカーとリサ・ブラントはいまひとつ冴えない印象。若々しく軽妙な演技を見せるデニス・ダンは全体に陰鬱な雰囲気のstoryに明るいアクセントを加えています。  よくある、ティーンばかりが登場するホラー映画にはない厚みをstoryに付け加えているのが、この老優ふたり。 (Hoffmann) 参考文献 「ホラーの逆襲 ジョン・カーペンターと絶対恐怖監督たち」 鷲巣義明編 フィルムアート社 |