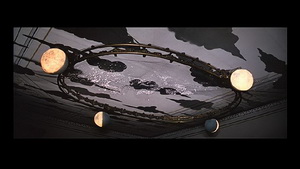

164 「ルートヴィヒ」 "Ludwig" (1972年 伊・仏・西独) ルキノ・ヴィスコンティ 最初に日本公開された際の邦題は「ルードウィヒ / 神々の黄昏」。当時観に行ったのは3時間ほどの版であったと記憶しています。現在では4時間の完全復元版を観ることができるようになりました。  「ルートヴィヒ」は、言うまでもなくバイエルン王国の国王ルートヴィヒII世の生涯を追った物語です。ルートヴィヒII世といえば文学作品では、森鴎外の「うたかたの記」で我が国でも早い時期からよく知られ、以後、久生十蘭の「泡沫の記」や澁澤龍彦の「バヴァリアの狂王」でもお馴染みの、シュタルンベルク湖畔で謎の死を遂げた人物。 ルートヴィヒII世は、9世紀からバイエルン地方を統治するヴィッテルスバッハ家に生まれた人。じつはこの家系は歴代問題人物を輩出させた王族なんですよ。1800年代初頭にナポレオンによってバイエルン王国が誕生して、初代の国王はルートヴィヒI世。この人がルートヴィヒII世の祖父にして、妖艶な歌姫ローラ・モンテスを王城に引き入れて側室政治を敷いた人物。このルートヴィヒI世とローラ・モンテスの情事を描いているのが、マックス・オフュルス監督の映画「歴史は女で作られる」。だからバイエルン王家の歴史の映画化はこれが二度目。お祖父さんの次はお孫さんというわけです。そのルートヴィヒI世が退位したあとに、マクシミリアンII世が王位を継ぐも、1864年に急死します。そこで当時18歳のルートヴィヒII世が国王となった。この映画はその戴冠式の情景からはじまります。  念のため歴史を振り返っておくと― 1800年代の後半は、プロイセンによるドイツ統一の時代。1866年には、普墺戦争が勃発して、プロイセンとオーストリアの覇権争いが繰り広げられていました。プロイセンにはイタリアが、オーストリアにはバイエルンが同盟して参戦。プロイセンは、オーストリアに勝利を収めて、オーストリアは北部イタリアの領土の一部を失うことになる。なおもバイエルンは、プロイセンを敵に回して戦い、独立は維持しました。そして1870年には、普仏戦争に突入。これはプロイセンとフランスの、ヨーロッパの覇権をかけた争いで、バイエルンは、プロイセン側について参戦。プロイセンはセダンで勝利を収めてナポレオンIII世を捕虜として、ヴェルサイユ宮殿で、プロイセン王が初代のドイツ皇帝になりました。バイエルンは統一ドイツ連邦に参加するわけですが、事実上プロイセンの傘下に収まったということになります。  ルートヴィヒII世が心酔したのはワーグナーの音楽、そしてその道楽は奇怪な城の建築です。高名なノイシュヴァンシュタインなんて、軍事的には山岳城塞としてまるで役に立たない、まがい物(キッチュ)ずくめの造作であることは有名ですね。  なぜ役に立たないものを作ったのか。これは簡単、ルートヴィヒII世は行動することを一切拒否していますよね。たとえば、閣僚が拘束しようと迫ってきたとき、デュルクハイム大佐が、ミュンヘンに行って軍や民衆に訴えることを進言しても、それさえ拒否して毒薬を求めている。行動することを避けて、というより常に逃げていて、自らが作った玩具(城)のなかに閉じこもっているだけという、幼児性の持ち主なんですよ。現実というものを一切合切拒否している。あるいは芸術家なら否定した現実と闘い、それを別次元で、つまり芸術分野で新たな世界として構築するでしょう。しかしルートヴィヒII世はそのような芸術家でもない。あくまでディレッタンティズム的芸術愛好家なんですよ。だからワーグナーに、「純真な愚か者」として手もなくいいように利用されてしまったんです。現実に敗北して、芸術からも裏切られて、結果的になにをしているかというと、密室にこもっての幻灯遊戯や男色です。   そんな男が口にしたことばは、自国が戦争をしていても自分にとってその戦争は存在しないという自己弁明― 「私は自由でありたい。・・・欺瞞は許せぬ。つねに真実に生きたいからだ」   幼児性性格者が駄々をこねているだけ。しかしこれは一面、ヒトラーなどと同じなんですよ。つまり、もしも自我を限りなく肥大化するがままにさせておくことができたら、そんなことが許されるとすれば、それは際限なく欲望を満たし続けることができるということです。ヒトラーの場合はその欲望をひたすら外側に拡大させていったわけですが、ルートヴィヒII世の場合は、内側に閉じこもって、ぬくぬくと居心地のよい自分だけの場所、謂わば胎内に回帰して怠惰をむさぼっていた。しかも、デュルクハイム大佐が指摘しているように、「本能と欲求のまま」「偽善も欺瞞もなく」などと言っても、ルートヴィヒII世のそれは「特権的な自由」にすぎない。だから駄々をこねているだけ。   ちなみにルートヴィヒII世の死に際して、エリーザベトは「彼は狂ってなどいない。ただ夢を見ていただけだった」と言っています。私も個人的にはそのとおり、と思います。ただし私はルートヴィヒII世を擁護したいのではありません。「夢を見ていた」、ただその程度のもの・・・ということです。ルートヴィヒII世という人物がヨーロッパの歴史の中で重要な位置を占めていることは疑い得ないんですが、正直なところ、個人的に興味深い人物であったかと問われると困ってしまいます。しかし興味深い「国王」であったとは言えるかもしれません。 ここで、以前、Hoffmann君が取り上げたフォリップ・ジュリアンの著書、「世紀末の夢 象徴派芸術」を思い出して下さい。以下に該当箇所を引用します― この本で、著者は世紀末の美術や文芸、舞台芸術(芸能)に関して、キマイラ、ノスタルジー、ペナレスからブリュージュまで、ビザンチウムといった項目を立てて、世紀末頽廃嗜好の媒介者としてルートヴィヒ二世、サラ・ベルナール、オスカー・ワイルドの3人の名前を挙げています。 (中略) さて、先に述べたように、フィリップ・ジュリアンはヨーロッパの世紀末芸術を覆い尽くしたデカダン趣味の媒介者をルートヴィヒ二世とオスカー・ワイルド、そしてフランスの女優サラ・ベルナールであるとしています。 このフィリップ・ジュリアンの主張はもっともです。ルートヴィヒII世は、「私は石像のような女しか愛せない」なんてことばも残していますからね。同性愛者であったことも忘れてはなりませんが、アンドロギュヌス(両性具有)趣味と冷感症崇拝とも通じるものがあります。また、ここでオスカー・ワイルドの「ドリアン・グレイの画像」を思い出して下さい。ドリアンは恋人シビル・ヴェインが舞台上で演じているポーシア、コーディリア、オフェリア、ジュリエットに恋していて、生身のシビルには一切関心がなく、捨ててしまった。これ、ルートヴィヒII世と俳優カインツの関係と同じなんですよ。   ノイシュヴァンシュタインがまがい物(キッチュ)ずくめの造作と言いましたが、まあ、そんなキッチュもヴィスコンティの手にかかると、ロマンティックで叙情的に観えてしまうんですが、これは映像のマジック。 ノイシュヴァンシュタイン、リンダーホーフ、ヘレンキームゼーの三つの夢の城。徹底したリアリズム。リアルなのも当然、ロケなんですから。フェリーニがセットにこだわるのとは対照的です。フェリーニはすべてセットを組むことで、よりいっそうリアルなローマの幻影という空中楼閣をつくりだし、ヴィスコンティは実在する風景の中に登場人物を踊らせる。だからフェリーニは幻想的。ヴィスコンティは過去の時代を再現させる歴史劇。 そこに、時折詩的というか、文学的な情景が挟まれているのがヴィスコンティらしいところ。いや、ほとんどは密室とか閉鎖空間での、ルートヴィヒII世の閉塞的精神を画にしたドラマなんですよ。そこに、たとえば鏡の間で高笑いしているエリーザベトが映し出されたりする。そんなシーンが、頽廃的であることを示しつつも、美しい。   この映画で再現されているのは、徹頭徹尾、頽廃です。それはこの「ルートヴィヒ」とともにヴィスコンティの「ドイツ三部作」と呼ばれる「ベニスに死す」とか「地獄に墜ちた勇者ども」でも同様。しかし、この映画で描かれているのは、歴史的に見れば王というものの権力の衰退の時代、近代国家への過渡期におけるひとつの情景です。そんな時代の申し子の如く、ルートヴィヒII世はワーグナーに心酔し、シラーを愛し、同性愛者でもあった。それだけならどうということもない。そんな奴は少なからずいたはず。ところが不幸にして、この男は夢見る自分だけの世界を実現できてしまう、国王という立場であった。それが悲劇だったんですよ。 徹底したわがまま。そして王位を追われることとなって、最後の砦にして願望が、他人から理解されたくない、というもの。 「私は謎なのだ。永遠に謎でありたい。他人にも、私自身にも」 ところがこの作品では、ルートヴィヒII世に仕えた者たちの証言が全篇にわたって散りばめられていますよね。カメラは証言者の顔を真正面からとらえて、背景は真っ暗。証言者の顔も半分くらいが影に覆われていることも。その証言者たちは、ルートヴィヒII世に対してはあまりいいことは言っていない。とくに政治家や実務家たちは一様に「財政が逼迫」「国王は国務に無関心」と言っている。うっかりすると、はっきり意識しないで観ているのですが、ルートヴィヒII世に統治能力があるのかどうかを判定するための精神鑑定の際の証言なんですよ。その結果は見てのとおり、ルートヴィヒII世はパラノイアと診断されて統治能力がないとの鑑定結果になっている。   あたかも、4時間かけてルートヴィヒII世を追いつめているかのように―。当人が、もっとも耐えられないと言っていることをしているわけです。 もうひと言しておくと、ルキノ・ヴィスコンティの映画はたいへん饒舌です。登場人物の台詞が多いと言うことではありませんよ。ヴィスコンティの主張や表現したいものが、余さず描かれ、明白に提示されています。従って、我々に自由に観る余地はあまり残されておらず、ありのまま受け入れるしかないのも事実。そうなると、どうしてもヴィスコンティがそれぞれの題材をどのようにとらえていたのか、という話になりがちです。そのため、どうもヴィスコンティ映画について語るとき、作品を見る角度が画一化されてしまいがちになるという問題がありますね。言い換えれば、その作品造りの手法やベースにある姿勢が、19世紀的ロマン主義を延々と引きずっているんですよ。そこが良くも悪くも、ヴィスコンティならではの特徴であるとは言えそうです。  ※ 今回観たのは紀伊國屋書店版、「ルートヴィヒ 完全復元版」237分の2枚組DVDです。 (Klingsol) 参考文献 とくにありません。 |