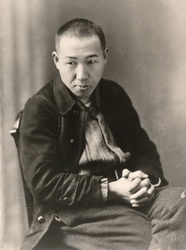

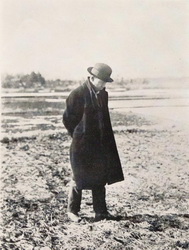

176 「風の又三郎」 宮沢賢治 新潮文庫 どっどど どどうど どどうど どどう ふるさと捨てて巷に住めば あの子も恋し この子も恋し あの子の胸に この子の胸に どっどど どどうど どどうど どどう ああまいリンゴに青リンゴ あまいくゎりんに青くゎりん 柘榴も胡桃も吹き飛ばし 胸に結んだ北風日記 ・・・おっと、間違えた。正しくは― どっどど どどうど どどうど どどう 青いくるみも吹きとばせ すっぱいかりんも吹きとばせ どっどど どおどうど どどうど どどう ・・・これが宮沢賢治の「風の又三郎」の冒頭の《歌》です。それでははじめの引用はどこから?(笑) 宮沢賢治は1896年(明治29年)生まれの詩人、童話作家。作品中に登場する架空の理想郷に、郷里の岩手県をモチーフとしたイーハトーヴIhatovと名付けたことはよく知られているところでしょう。1933年(昭和8年)に37歳の若さで没。その作品は生前はほとんど一般には知られず、没後、草野心平らの尽力により作品群が広く知られ、国民的作家となったひと。  宮沢賢治 私が宮沢賢治の作品に親しむようになったのは、成人してから。かなり遅いんですよ。原因は中学生の時に国語の先生から「洗脳」されてしまっていたため。その先生が言うには、宮沢賢治は裕福な家庭に生まれて、病気になって働く必要もなく、ぶらぶらしていることが許される環境にあった、だからあのようなものが書けた・・・と。純朴というか、単純だった中学生の私は「ああ、そうなのか」と思って、宮沢賢治作品のよい読者にはならなかったんですね。 いま思えば、戦後マルクス主義に染まった日○組の戯言。それではおまえさんには後世伝えられるような「業績」がひとつでもあるのかい? もしも時間旅行ができるなら、当時の教室に戻って、その国語教諭に、夏休みには海外旅行へ行っただとか、いい生活ぶりをひけらかすお前みたいな俗物になにがわかるものか、と言ってやりたいところです。もっとも、その公立の中学の教諭のなかでは、その国語の先生などはまだしもいい方で、英語のN山とか社会科のF田なんて、学問とはまったく無縁の、反体制のための反体制というポーズ「だけ」で生徒を洗脳しようとする、そのくせ授業が自分語り(自慢話)に終始していた、徹頭徹尾無能な俗物でしたね。 ま、それはともかく、宮沢賢治の作品が恵まれた環境に支えられて生まれたことは、これは否定できません。しかし、それのなにが悪いんですか。だからこそできたことなんですよ。惜しいのは、宮沢賢治自身が、そのような自分の立場に負い目を感じていたらしいこと。徴兵検査も第二乙種で兵役には就かず。これ、おそらく同様に裕福な商人の元に生まれてなにひとつ不自由のない生活を送っていたイタリアの聖者フランチェスコとも共通する思いがあったんじゃないでしょうか。負い目というのはコンプレックスですから、それは思想や創作によい影響をもたらすこともあれば、悪い影響をもたらすこともある。フランチェスコの場合は「なにも持たない」生活を実践するという行動に出ていますよね。宮沢賢治の場合はそこまで極端ではありませんが、それは近代という時代を考慮しなければいけません。それでも菜食主義で「パンと水だけ」なんていう時期もあったようです。リヤカーを引いて花や野菜を売り歩けば、当時リヤカーは高級品だったので、金持ちの道楽と見られるなどして、そうしたことが賢治の内面に与えた影響は無視できないはず。できることなら、そんなコンプレックスに悩ませたくはなかったと思いますね。 法華経への傾倒も、そんなコンプレックスの故なんじゃないでしょうか。自らが恵まれた環境にあるから、それが負い目になっているから、滅私奉公的な考えや行動に駆り立てられることになった・・・とは考えられないでしょうか。 法華経への傾倒といえば、国柱会に入信したということで、この伝記的事実をほとんど無視する人もいれば、この点をことさらに重視すべきと主張する人(そういう人は、そのように「主張」するだけで、あまり自分の意見は言わない)もいます。一方で、その作品にキリスト教に近い思想を嗅ぎ取る人もいますよね。でもね、これ、法華経にしてもキリスト教にしても、なにも宮沢賢治が全身全霊でその信仰に殉じようとしたなどと考える方が、ちょっと滑稽なんじゃないでしょうか。 たとえば作曲家のマーラーをご覧なさい。マーラーが詩や小説を読むときは、自己との一体化の役立つかどうかがその取捨選択の判断基準となっています。役立つものは徹底的に利用するというディレッタンティズムがあるんですよ。ボードレールだって、エドガー・アラン・ポオを読めば「私が考えついた文句そのものまでもが、二十年前にポーによって書かれている」と言い(b061)、ワーグナーの音楽を聴けば「私はこの音楽を知っているという気がしました」「この音楽は私の音楽だという気がしていた」と言っている(m142)。創作家、あるいは自分の頭でものを考えることができる人間ならば、どこにだって、自分の思想を補強してくれるような要素を嗅ぎ取って、どこからだって我が身に引き寄せてくるんですよ。あまりいい言い方じゃありませんが、早い話が「つまみ食い」です。そんなの、当たり前のことだと思いませんか? 中村眞一郎が言うように、「人間の人格は統一的なものではない」のです(b060)。無理矢理に統一的なものとしてとらえようとすること自体に無理がある。だから宮沢賢治にしたって、そのときどきの、「それはそれ」でいいんじゃないでしょうか。  宮沢賢治 とは言いながら、鉱物採集、昆虫の標本づくりに熱中していた子供時代、家族から「石コ賢さん」とあだ名をつけられていたこと、それに長じて地質調査に従事して、鉱物・宝石に興味を抱いたというのは、ゲーテやノヴァーリスをはじめとするドイツ・ロマン派詩人と共通する志向だと思えます。だからドイツ文学との共通項を指摘されることもある。石とか鉱物というのは、過去から未来への地球上のすべての来歴を秘めた、マクロとミクロと干渉し交感しあう内的宇宙なんですよ。宮沢賢治は直感的にそのことに気づいていたに違いない。いきなりなにを言い出すんだ、と思った人は参考までに(b010、b150、b167)あたりのお話をご覧ください。 「注文の多い料理店」などは、わりあいわかりやすい寓話となっていて、いろいろ論じている人はいるものの、成金趣味と食の問題、それに法華文学的な暗喩など、読み違えようがありません。ひとつ注意しておきたいのは、このふたり、料理店の門をくぐったときにはもう食べられてしまっているということ。延々と続く長い廊下は消化管なんですよ。最後に紙くずのようになってしまったのは、もう排泄物だから。 「セロ弾きのゴーシュ」はサイレント期からトーキーへと移り変わりつつあった活動写真館(映画館)で働く楽師の最後の光芒が、深夜、その住まいである水車小屋を舞台に、展開されるところがミソ。人間の生活の時空を超えた「あちら側」の時間。そして、首尾よく第六交響曲を演奏した後、アンコールに「印度の虎狩り」を弾いたゴーシュに楽長が言ったことば― 「いや、からだが丈夫だからこんなこともできるよ。普通の人なら死んでしまうからな」 ・・・というのは、当時寝たり起きたりの生活をしていた、そして遠からぬ死を予感していた宮沢賢治の「そうありたかった」という夢。 「風の又三郎」は、風の音のオノマトペにはじまる、それを開幕の合図とした怪異譚。「風の又三郎」と「命名」されるのは転校生の高田三郎君。重要なことは、教室の中にいた「風の又三郎」がいったん姿を消して、次に先生とともに「高田三郎」として登場すること。天澤退二郎はこれを「不連続なものがある」と指摘しています。不連続な間。不連続な魔。はっきり言ってしまえば、次のように叫んでいるのは、高田三郎とは別の、風の又三郎だということ― 「風はざっこざっこ雨三郎 風はどっこどっこ又三郎」 そして12日間のうちに、風の又三郎は、その命名者である、嘉助にだけ、その姿を垣間見せて、風の又三郎ならぬ高田三郎は、唐突に風と共に去りぬ・・・。 (Hoffmann) 引用文献・参考文献 「風の又三郎」 宮沢賢治 新潮文庫 「宮沢賢治の生涯 石と土への夢」 宮城一男 筑摩書房 「宮澤賢治の彼方へ 増補改訂版」 天澤退二郎 思潮社 「宮沢賢治 幻の郵便脚夫を求めて」 吉田文憲 大修館書店 「〈注文の多い料理店〉伝」 高橋康雄 春秋社 「屋根の上が好きな兄と私 宮沢賢治妹・岩田シゲ回想録」 栗原敦監修 宮澤明裕編 蒼丘書林 Diskussion Hoffmann:今回取り上げた新潮文庫版は古いもので、いま出ているものとは収録作が異なっていることをお断りしておく。 Kundry:この本には入っていませんが、たしか「銀河鉄道の夜」は初期形と後期形があるんですよね。 Hoffmann:初期形も3通りある。いま各社の文庫版で読めるのは後期形(最終稿)がほとんどで、岩波文庫だけが、ラストのエピソードを加えている。ちくま文庫の「宮沢賢治全集」なら初期形から最終稿まで、全部収録されているよ。 Kundry:最終稿では、終盤にブルカニロ博士が登場する場面がばっさり削除されてしまっているんですよね。 Klingsol:そういえば、岩波からは鎌田東二の「宮沢賢治『銀河鉄道の夜』精読」(岩波現代文庫)という本が出ていて、第一次稿から第四次稿までを比較検討して論じている。この本にも4つのversion全部が収録されている。もっともそれが本全体の半分を占めているから、肝心の論考も本の半分なので、ボリューム的に物足りなく見えてしまうんだけどね。それから、岩波現代文庫からは大室幹雄の「宮沢賢治『風の又三郎』精読」という本も出ている。 Hoffmann:それは読んでいる・・・けど、今回参照していない(笑) Parsifal:余談ながら、「風の又三郎」の転校生高田三郎だけど、川村拓の漫画「事情を知らない転校生がグイグイくる。」の主人公である転校生が高田太陽と名付けられているのは、この「風の又三郎」から取られた名字なんだろうね。 Klingsol:イギリスの「水の子」とかドイツの「ウンディーネ」とか、宮沢賢治の「風の又三郎」にしても、あらゆる神話・伝説でも同様に、自然界のelementというのはある種のanimismに通じるものだからね。それが擬人化されたものには、言うに言われぬ原初的な魂の息遣いが感じられる。 Kundry:その擬人化を童話の形でやったわけですけれど、とりわけ宮沢賢治ではそれが作為的でなく、いかにも「物語を作りました」という感じがしないんですよ。作者がこの世界を信じて、じっさいにそこに身を置いているように思えるんです。 Parsifal:宮沢賢治を聖人君子扱いしがちだった流れがあって、一方でそのimageを否定する流れも出てきたけど、その点に関してはどう? Hoffmann:宮沢賢治に限らず、作家であれ、作曲家であれ、完璧な人格者だと信じたがるのはちょっと滑稽だし、だからといって「聖者伝説」を破壊することでその作品の価値に影響が及ぶわけでもないよね。作者の人間性・人格なんて、あくまで二次的、三次的な問題だと思っているよ。 |