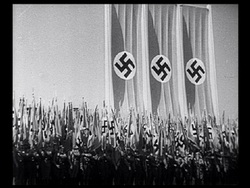

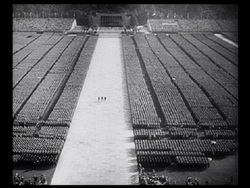

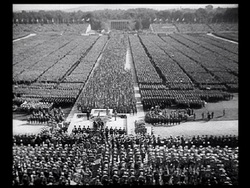

103 「意志の勝利」 "Triumph des Willens" (1934年 独) レニ・リーフェンシュタール 「意志の勝利」"Triumph des Willens"は、1934年にレニ・リーフェンシュタール監督によって製作された、同年に行われた国民社会主義ドイツ労働者党(ナチ党)の第6回全国党大会の記録映画です。   「鷲」については、Klingsol君による「鷲の紋章学 カール大帝からヒトラーまで」をご参照下さい。 レニ・リーフェンシュタールLeni Riefenstahlは本名ベルタ・ヘレーネ・アマーリエ・リーフェンシュタールBerta Helene Amalie Riefenstahlといって、1902年生まれのドイツの映画監督、写真家、女優。うんと長生きして世界最年長のスクーバダイバーとなり、2003年に101歳で亡くなりました。 リーフェンシュタールの名を高めたのは、なんといっても、国家社会主義ドイツ労働者党政権下のナチス・ドイツで製作された映画作品、ベルリンオリンピックの記録映画「オリンピア」"Olympia"(1938年 独)と1934年のナチス党大会の記録映画「意志の勝利」"Triumph des Willens"(1934年 独)でしょう。おかげでその作品はナチによる独裁を正当化し、国威を発揚させるプロパガンダ映画として機能した廉で、戦後はナチスの協力者として長らく非難、黙殺され続けることとなります。ようやく再評価の動きが出て来たのは、1970年代以降のアフリカのヌバ族を撮影した写真集と水中撮影写真集。それでもレニ・リーフェンシュタールと言えばナチス協力者のimageで語られ続けていましたね。   ヒトラーが搭乗した飛行機がニュルンベルクのカイザーブルク城上空を通過するシーンからはじまり、飛行機がニュルンベルク飛行場に着陸。市民がヒトラーを歓迎する様子を長めに映し、党大会は昼夜のシーンが交互に3回。ただしこれは編集によるもので、この第6回党大会は、1934年9月5日から10日までの6日間にわたって開催されています。効果的にまとめたわけですが、これは成功していると言っていいでしょう。 リーフェンシュタールはベルリンの貧しい家庭に生まれて、まずダンサーとしてデビュー。しかしこれは負傷により断念。次に映画界に転身して女優になりました。映画女優として成功した後、映画監督に。 ナチスが政権を獲得した1933年、リーフェンシュタールの才能を高く評価したアドルフ・ヒトラー直々の依頼により、ニュルンベルク党大会の映画、「信念の勝利」を監督。翌1934年には「意志の勝利」を撮影。この作品は国外でも高い評価を受け、1937年のパリ国際博覧会で金メダルを獲得しています。さらに、国際オリンピック委員会のオットー・マイヤーから依頼を受けて撮影した、1935年のベルリンオリンピックの記録映画「オリンピア」でヴェネツィア映画祭最高賞(ムッソリーニ杯)を受賞しました。 リーフェンシュタールによれば、彼女はゲッベルスから嫌われていて、「意志の勝利」や「オリンピア」撮影中にはさんざん妨害されたんだとか。もっともこれは証拠がなく、事実に反するところもあって、しかも戦後の証言であるため、割り引いて聞いておいた方がいいかもしれません。   カメラは引きとアップの繰り返し。ときにヒトラーの視線にもなります。観る者に臨場感を持たせ、なおかつ感情移入させようという意図でしょう。じっさい、人々のこれほどの熱狂ぶりが、すべて「演出」であろうはずはありません。これは報道特派員として参加していたアメリカ人ジャーナリストの証言からも明らかです。 リーフェンシュタールは最後までナチ党員にはならなかったのですが、ヒトラーの覚えがよかったということが良かったのか悪かったのか・・・戦後の非ナチ化裁判においては「ナチス同調者だが、戦争犯罪への責任はない」との無罪判決を得て釈放されたものの、著名人であったこともあり、戦後は生涯にわたって非難を浴び続けることになってしまったわけです。「同調者」というならほとんどの国民がそうだったと思うんですけどね。 じっさい、その後も西ドイツ国内外のジャーナリズムから、ナチズム同調への批判を受け続けたのですが、そのたびに彼女は裁判を起こし、結果そのすべてに勝訴した・・・というのは本人の弁。じつは、敗訴したこともありました。「ヒトラー(あるいはゲッベルス)の元愛人」なんて、これはさすがに事実無根のようですが、ゲッベルスは手当たり次第と言っていいくらい、女優に手を出していたので、そんな流言まで飛び交っていたのでしょう。 ただし、そのキャリアの全盛期はナチス政権下の時代であり、映画産業を国策として力を入れていたにナチスですから、ナチス高官との関係は否定できません。リーフェンシュタール自身は当時撮った映画について「ありのままを撮った映画」、「芸術のため」と弁明しています。これも言いたいことはわからないでもない。「意志の勝利」は、宣伝省が「国民の映画」に認定し、割引や動員圧力を用いて市民や党員に観覧するようキャンペーンを行っています(もっともみんなあまり観に行かなかったらしい・笑)。ヒトラーや党幹部の演説も収録されているし、ヒトラーの出演時間も多い。広場の設計はアルベルト・シュペーア。これは模型の段階で、その巨大な演台がヒトラーにも気に入られたようです。  空虚なまでの巨大さにもキッチュ感があらわれていますが、こうしたところは現代のアメリカでもロシアでもあまり変わりません。 しかしあまりに巨大なので、参加者には全容がつかめない。そこで全体像を集約したのが映像の力というわけです。そう考えると、リーフェンシュタールは「言われたとおりに撮った」と自己弁護せず、「ありのままを撮った」「芸術のため」という言い分も潔いとは言えそうですが、それなりの工夫や演出はあったはず。事実、映画内での大会の順序はじっさいに行われたとおりではありません。これは記録映画は出来事を順番に並べるよりも、構成とリズムを重視すべし、といった考えがあったから。 参考までに、映画の構成と、じっさいの党大会での開催日時を対比させると、以下のとおり― 1 ヒトラーのニュルンベルク到着~オープンカーでのパレード(9月4日午後) 2 ホテル「ドイチャー・ホーフ」前での講演(9月4日夕) 3 ニュルンベルクの朝(9月7日以降) 4 民族衣装行列(9月8日) 5 労働奉仕団の集会(9月6日朝) 6 突撃隊の集会・ルッツェの演説(9月9日夜) 7 ヒトラー・ユーゲントの集会(9月8日午後) 8 国防軍の演習(9月10日午後) 9 政治指導者点呼、夜の松明行列(9月7日夕~夜) 11 突撃隊と親衛隊の集会(9月9日朝) 12 中央広場でのパレード(9月9日午前) 13 閉会式(9月10日)  ナチスが1920年に党のシンボルに、1935年にはドイツ国旗に採用した鉤十字。これはもともとドイツの民族主義運動のシンボルとして使用されていたものです。ナチス・ドイツにおいてはアーリア人優越論のシンボルとされましたが、オカルティストの間では、ルーン文字を重ねて作られたとする説も唱えられています。通常45°回転して描かれていることに注意。 リーフェンシュタールは「当時はほとんどのドイツ人がそうであったように、自分もヒトラーに熱狂していた」としているのですが、じっさいのところ、ヒトラーの演説には強い感銘を受け、「わが闘争」も読んでいる。これは政権獲得以前のこと。でもね、それを言ったら当時のドイツ国民のほとんどがヒトラーに心酔していたんですよ。以前、Parsifal君のお話にありましたが、「わが闘争」は1933年に出版されて、1945年までに1,200万部売れているんですから。 リーフェンシュタールはドキュメンタリー映画「レニ」"Die Macht der Bilder: Leni Riefenstahl"(1993年 独)でのインタビューで、「一体どう考えたらいいのです? どこに私の罪が? 『意志の勝利』を作ったのが残念です。あの時代に生きた事も。残念です。でもどうにもならない。決して反ユダヤ的だったことはないし、だから入党もしなかった。言って下さい、どこに私の罪が? 私は原爆も落とさず、誰をも排斥しなかった・・・」と語っています。   ハインリヒ・ヒムラー率いる親衛隊(SS)の行進。ここでのカメラアングルに限った話ではなく、たしかにこの作品はヒトラーのための「演出」に終始しています。 ナチスに同調したことが罪なのか? いや、「罪」であり、「有罪」だというのなら、それでも一向にかまいません。その場合、当時民主主義の手続きに則ってナチ党に投票したドイツ国民全員を罰しなさい。 我が国でもそうです。戦後の「知識人」とやらが、天皇の戦争責任だなんて発言していましたが、おまえら、戦中にレジスタンスでもしていたのか、と。同調したり、時代の風潮に流されていただけで責められるなら、戦後、被害者面なんかしていられない人がほとんどなんじゃないですか。それをオーストリア国民に突きつけたのが、ヴァルトハイム問題なんですよ。先日、「ナチ占領下のパリ」を取り上げたときの、"Diskussion"で発言したことをいま一度繰り返します― 「無視」だって迎合のひとつの形なのです。被害者・加害者という二元論ではなくて、他人も、自分自身も、被害者でありつつ加害者でもあり得る、ということを理解していなければいけません。これを理解していないと、その主張は単なる軽蔑語、ことばの暴力にしかならない。赤坂憲雄の「排除の現象学」を取り上げたときにお話しした「けやきの郷事件」の、被害者の仮面を被った加害者のグロテスクな主張と、本質において共通するものとなるのです。 なお、リーフェンシュタールが戦後のドイツ映画界に復帰できなかったのは、もともと自分の制作会社で映画を作っていた、謂わば「独立プロ」だったためです。独立性を維持したこととトレードオフで、同僚も仲間もいなかったので、だれもかばってくれなかった。ドイツのほとんどの映画人は、「我々はナチスに利用された。政権に強要されたんだ。ホロコーストなんて知らなかった」と口裏を合わせて復権しているんですよ。ちょっとズルい。   これは「映画の」ではなくて、「党大会そのものの」まったく恐るべき効果的な演出です。どこかの国の、議会開設120年記念式典みたいに、皇族に対して「早く座れよ。こっちも座れないじゃないか」と野次を飛ばした、民腫党の中井洽衆議院議員みたいなボンクラは・・・さすがにいなかったでしょう(笑) 現在のドイツでの、リーフェンシュタール評価を検討してみましょう。 「軽率すぎる」 そのとおりかも知れません。ただ、これは戦後だから言えること。リーフェンシュタールが軽率だと言うのなら、ドイツ国民のほぼ全員が軽率であったとされなければならない。チャップリンが「チャップリンの独裁者」を撮影したときだって、ホロコーストのことはなにも知らなかったんですから。もしもリーフェンシュタールやドイツ国民がホロコーストを知っていたのであれば、「軽率」どころの問題はありません。ただし、ユダヤ人の排斥は1933年頃からはじまっていますが、拘束や殺害が激しくなったのは1938年。 「野心家で真実を知らなかったにしても、従順なナチスの協力者として活動し、結局他人の意見に耳を貸すことなく生涯を終えた」 ちょっと矛盾しているなあ。野心家であるという時点で従順ではないのでは? 野心家は次の行動を自分のために選択するはずでしょう。 「政治に無関心であったとされることを考慮に入れるべき」 これは、難しい問題です。とりわけ我々日本人にとってはなおさら。 以前お話ししたことの繰り返しになりますが、ドイツでナチスの政権が確立すれば、自由主義者や左翼の知識人は大量に亡命して自分の思想を主張し続けた。だから、そのような立場の人間はこの是非を判断することができるかもしれません。しかし、日本人はどうでしょうか。日本には亡命の伝統がないこともあって、満州事変から第二次世界大戦に至る緩慢なファシズム化の時代には、いつの間にか左翼主義者が右翼になり、敗戦となれば一朝にして民主主義者に変貌してしまいました。個人としての人格の一貫性を守るより、日本社会のその時期ごとに要求する思想に従っているだけ。昭和10年代ならファシストでない人間は我が国の国民にあらず、昭和20年代ならデモクラートでなければ人にあらず、という風潮なのです。主張の内容は一切問題にされることなく、時代の風潮と、周囲の集団と、歩調を合わせているかどうかだけが問われるのが日本人なのです。だから、誰も変節漢として非難されることはなく、当人も転向者としての後ろめたさを感じていない。ここに、我が国特有の「村落的社会」という社会集団の特性が見られるのです。人格が一貫していないんだから、「信念」なんてあるわけがない。 そんな日本人に、レニ・リーフェンシュタール(さらに指揮者のフルトヴェングラーやピアニストのコルトー)を批判したり、また弁護したりする資格があるのか、たいへん疑問に思います。歴代のローマ法王、教皇にしても、また現代の我々だって、その身が置かれている時代の趨勢に従って生きているだけなのではありませんか? もしも明日、民主主義は悪だ、ということになったら、あなたは自分の主義主張のために命を賭して闘いますか? じっさいは、ほとんどの人が「無関心」の態度を示すのでないでしょうか。 ことわっておきますが、主義主張とか信念というのは、命に代えても守りたいものを指して言うことばです。よく、訊ねられてもいないのに、「私の座右の銘は・・・です」なんて開陳(宣言?)している人がいますが、そんなに安っぽく公にできるものは主義でも信念でもなんでもない。そんなものは、これ見よがしな自己主張のために、どこかから借用してきた「看板」にすぎません。わざわざ口に出すというのは、単に承認欲求のなせる技。 「政治に無関心であったとしているが、ナチスやその指導者たちを自らのキャリアのために利用した」 まあ、そんなところじゃないでしょうか。別に驚くようなことじゃない。会社組織だって、上司が部下を利用する以上に、(勤務年数がより多く残っている)部下が上司を利用しているのが普通ですよ。ただし、「政治に無関心であったとしているが」の「が」の意味が分かりません(日本語の曖昧さの問題でもあります)。政治に関心があろうとなかろうと、ナチスやその指導者たちを利用したという事実の本質には、なんら違いが生じるものではないと思います。これをもってリーフェンシュタールのことを蛇蝎の如く悪し様に言うのならば、竹○平蔵なんかどう思いますか? それよりも、こういうことを言う人は、よほど政治に「強い関心」をもっていて、自分の主義主張に反する政権に対して、は抗議の意思表示をしてきたのでしょうか。「そのとき」には沈黙・無視していて、戦後になって突然このような発言をはじめたのでなければいいんですけどね。    とにかく、ヒトラーがよく映ります。なんでも映像では全体の3分の1、音声では5分の1がヒトラーなんだとか。でも、ここでは控え目にしておきますよ。そのほか、ルドルフ・ヘス、ヨーゼフ・ゲッベルスらも映りますが、ヒトラーほどの「演出感」はありません。それよりも、プロパガンダ映画としては、こうした群衆の扱いの方がより重要視されるところでしょう。 (Hoffmann) 参考文献 「レニ・リーフェンシュタール 嘘と真実」 スティーヴン・バック 野中邦子訳 清流出版 ※ リーフェンシュタールの自伝や発言に対して反証を呈するなど、リーフェンシュタール批判に傾いた本です。 「オリンピアと嘆きの天使 ヒトラーと映画女優たち」 中川右介 毎日新聞出版 ※ この著者の常で、業界風を吹かすが如き「上から目線」的な叙述が鼻につきます。読んでいると、なんだか馬鹿にされているみたい。おすすめはできないので、linkしません。 |