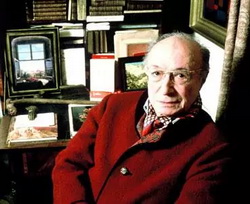

144 「フランス幻想文学史」(クラテール叢書8) マルセル・シュネデール 渡辺明正・篠田知和基監訳 国書刊行会 マルセル・シュネデールは自らも幻想作家であるため、良くも悪くも研究者による研究書ではありません。いうなれば「案内書」。案内されるのは表題どおり、フランスにおける幻想文学の系譜。通り一遍の幻想文学史ならば19世紀を語ってすませるところ、シュネデールは12世紀叙事詩からはじめ、バロック期のシラノ・ベルジュラックやメリジェーヌ伝説、さらに妖精物語やジャック・カゾット、ウィリアム・ベックフォード、ヤン・ポトツキ、それにイギリスのゴシック・ロマンスを経てようやく19世紀に到達します。ここまでで総ページ数612頁中、350頁。 第1部は伝説や民話の「驚異」の物語。 第2部は、幻想文学というものをジャンルとして捉えるならば、ドイツのE・T・A・ホフマンがこれを生んで、19世紀に至るまでの流れをたどるもの。ホフマンがそれより「以前」と「以後」を区切る里程標として示されている。続いてネルヴァル、ゴーチエ、アロイジュス・ベルトラン、グザヴィエ・フォルヌレ、プロスペル・メリメでまた一区切り。 以下は「幻想以後」と題された第3部で、ポオ(こことここ)、ヴィリエ・ド・リラダンから象徴派とデカダン派、シュルレアリスムと、まだまだ続く・・・。  Marcel Schneider 流れといえば、幻想文学や象徴主義とシュルレアリスムの間には分断がなくて、ここにも連続性があることを第3部で示しています。なるほど、ここで登場するのはジョゼファン・ペラダン、ジャン・ロラン、アナトール・フランス、レオン・ブロワ、オクターヴ・ミルボーときて、アポリネールにレーモン・ルッセル(ルーセル)。このあとに「文学における悪魔の再登場」の章でベルナノス、マッコルラン、ジュリアン・グリーンが取り上げられて、次の第16章「シュルレアリスムの幻想」に至っている。 うーん、象徴主義やデカダン派の枠に収まらりきれない人たち、それに大衆小説のガストン・ルルーの名前も出てくる。いや、大衆小説ならばホフマンのところでデュマやウジェーヌ・シューも登場していますね。 整理がつかないものをなんとか整理して見通しをよくした・・・と言ってしまえばそういうこと。もちろん、整理したことによって見えなくなるものもあります。それがテーマやモティーフの共通性。この共通性のある作品がまとめられてはいない。どうもそうした分類というのは著者の関心の外にあるようです。ただし、それはたとえばマリオ・プラーツの「肉体と死と悪魔」で補完できるんじゃないでしょうか。つまりテーマ別、モティーフ別っていうことです。「宿命の女」とか「両性具有」とかいったテーマ・モティーフですよ。 シュネデールの幻想文学観は、シュルレアリスムと似ています。幻想というものは、物事の表面には見えないもの、我々の内なる世界の沈潜していくことによって明らかにされるもの。従って、浮世の暮らし、すなわち見かけの世界に安住していられる御仁には無縁のもの。だから、吸血鬼とか幽霊といったテーマやモティーフにはあまり重点を置いていないんです。現実の生活の中に、なにか不可解なもの、グロテスクなものが介入してくるのではなくて、あくまで内なる世界の探究こそが、幻想だというわけです。ああ、これで第1部において伝説やお伽噺の「驚異」が取り扱われていた理由が分かりましたね。 一方で、当然の如く、SFは幻想から遠いもの。それでいてシラノ・ベルジュラックが取り上げられているのは、存在の恐怖から逃れるために想像力に賭けた、幻想的な詩人だから。 面白いなと思ったのは、恐怖はほとんどポオで出尽くしてしまっているとされ、20世紀に至るとシュネデールが「詩的幻想」と呼ぶ作品群が主流となっていることです。「詩的幻想」ってなんだ? と思いますよね。その第17章で取り上げられている作家たちの名前を挙げておくと、シュペルヴィエル、ジャン・ジロドゥ、ジャン・コクトー、アンリ・ミショーときて、ロブ=グリエにウジェーヌ・イヨネスコ、サミュエル・ベケット。この次の章にはカフカをおいて、さらに最後の章で現代フランスの幻想作家の名前が並ぶんですが、このあたりになると、はたして幻想文学という看板もあまり意味がないような気がしてきます。 幻想文学を「ホフマン以前」と「ホフマン以後」に区分するというのは、おそらく多くの人も納得されるところでしょう。個人的に興味深く思ったのは、ジャック・カゾットが幻視者であるのに対して、ホフマンが苦悩にあえぎ、不安におののく者であったとの指摘、それにシャルル・ノディエの評価。そのほか、ベルナノスと並べて、私の好きなピエール・マッコルランが論じられるというのは、これ以外の本ではちょっとお目にかかれそうもない趣向ですね。 ロマン主義について(補足) このところロマン主義関係の本を取り上げてきましたが、幻想文学もロマン主義と重なるところがありますね。しかし、ロマン主義というと、どうしてもというか、当然にというか、ドイツの話になってしまう。象徴主義とかデカダン派だとフランスですね。ここで、どこの地域のということではなくて、ロマン主義の根本的なところを、お話ししておこうかと思います。 そもそもロマン主義は古典主義に対抗してでてきたという理解は微妙に誤りだと思います。むしろ啓蒙主義に対立するもの。啓蒙主義というのは、単純に言ってしまえば、人間の基本と常識を定めるもの、その根拠となる理性とか意識、その能力や適用範囲を明確に定めて、その範囲外のものもきちんと設定して、曖昧なものを排除していく姿勢です。言い換えれば世の中の仕組みの合理化。これだけ聞いたら、たいへん結構なものですよね。啓蒙主義によって、それこそ国家も個人も、文化も科学技術も、人間を豊かにしてくれそうだ。 ところが、この思想は人間が限りなく無限に進歩していくものだという暗黙の前提の上に立っている。だから曖昧なものを排除してなにが問題なのか、という発想がある。しかし人間の心とか精神というものは、そんなに単純なものではない。人間なんて非・理性とか曖昧な闇の部分も含めて成り立っているわけですよ。じっさい、見てご覧なさい、啓蒙主義の行き着いた先に植民地主義があるんですよ。自分たちは文明人、あそこにいるのは未開人、という区別をして、人間はどんどん傲慢になっていった。人間には非合理な衝動だってある。愛だってそうでしょ。以前、「不倫が文化を生むこともある」と言った俳優がいましたが、そうではない、逆です。不倫とか、「カルメン」や「アルルの女」のような、非合理な衝動としての愛もあるということに、「文化」が気付いたってことなんです。 つまり、そうした人間の非合理に気付いたのがロマン主義です。啓蒙主義の時代なら、小説なんて出世するための、いいところに嫁ぐための心得とか素養を学ぶもの。ところが、やがてその反動で、人間の醜い面、暗黒面を描く小説が出て来た。これをむしろ人間らしい感情だと認めて・・・認めるというのは許すということとは限らないんですが、そのような言うに言われぬ衝動もまた人間の真実なんだ、と考えたのがロマン主義者です。最初にでてきたのは恐怖小説。そのはしりがイギリスのゴシック・ロマンス。これもいまにして思えばロマン主義の先駆けなんです。はい、ここで幻想文学に近づいてきましたね。 啓蒙主義が悪いわけじゃないんですよ。法治国家の基本なんて、いまもって啓蒙主義的な思想だと思うんですよ。でもそれだけでは人間というものはとらえきれないんです。だから啓蒙主義に対立して、というより啓蒙主義一辺倒を反省して、補完的にでてきたのがロマン主義だと言ってもいい。従って、ロマン主義というのはスタイルとか流派ではなくて、人間が生きていくためのスタンス取り方だと思うんですよ。古典主義というような様式的なものだと思わない方がいい。その少なくとも一部を、幻想文学と呼ばれる作品群が占めているのも当然なんです。 ただ、ロマン主義は土俗的なものを重視している。時代的にも民族独立とかの思想と結びついている。人間が孤独であることに気付いてしまったので、根がないということに敏感なんです。だから、よく言えば祖国、自分たちの土地に愛着を持っているんですが、この「自分たち」というのがナショナリズムになってしまうこともある。もちろんいい作用もあって、土俗的な民話やバラッドなんかを収集したことも、ロマン主義文学の成果のひとつなんですけどね。伝統と革新という二項対立には気をつけて欲しい。ナショナリズムとグローバリズム、いずれであっても、極端に傾くと悪い面が出てきてしまうんです。 日本の話をすると、戦後の民主主義教育のおかげで、あまり悲惨な救いのない結末は避けましょう、ということで、毒にも薬にもならないようなものが教科書に載っていた。これを打ち壊したのは、文学よりもむしろ漫画だったんじゃないかと思います。所謂「スポ根」ものなんかは、教訓的だと思う人もいるかも知れませんが、なにしろ絵でしょ、やっぱり迫力のある絵というのは、人間の暗黒面も描かないとダメなんですよ。恐怖漫画なんかまさにそれ。映画だって、ホラー映画が流行ったのは、高度成長が一段落した停滞の時代だったじゃないですか。時代の多様化というよりも、きっかけは啓蒙思想とかマルクス主義的な進歩観の行き詰まりなんですよ。そこでロマン主義への回帰。考えてみれば、お伽噺だって民話だって、結構残酷な話だったりするでしょ。あれもなかなか意味深いものがあるんですよ。 ついでにイギリスの話をしておくと・・・って、私はあまり詳しくなくて、以下は私が勝手に思っていること―イギリスのロマン主義は19世紀末に至ると、Ghost story、すなわち幽霊物語、幽霊譚に結実していった。もうひとつの流れが児童文学。その反動なのかどうか、対して、啓蒙主義の精神が探偵小説を開花させたんじゃないか。もう少し詳しく言うと、ゴシック・ロマンスからは、ロマン主義への流れと、探偵小説への流れがある。ゴシック・ロマンスって、怪奇な現象を描くけれど、幽霊も枯れ尾花なわけですよ。それが合理的な解決で物語に決着を付ける探偵小説につながっていったのは、啓蒙主義の影響じゃないかと思うんですね。 それはともかく幽霊物語。ここで指摘しておきたいのは、19世紀末の、とくにイギリスにおけるSpiritualism心霊主義の大流行ですね。これと幽霊物語の隆盛はパラレルな関係にあると思うんですよ。同時に児童文学が勃興している。それも、それまでの「良い子になるため」のいかにも模範的なお話からファンタジーに向かっていった。C・S・ルイスとかトールキンですね。ルイス・キャロルなんかもそうした流れのなかにあるわけで、アルジャーノン・ブラックウッドも怪奇小説のかたわら、長篇ファンタジーを書いている。おもしろいのは、実証主義的なシャーロック・ホームズものに手を染めたコナン・ドイルがまた、Spiritualismに没頭した。これが時代精神なのかも知れないし、イギリスという国の国民性なのかもしれない。もともと妖精の伝統がある国でしょ。ただし、急いで断っておきますが、以上は私が勝手に思っていることなので、そこは寛容に受け止めて下さいよ。ただ、ひとつ付け加えておくと、だからロマン主義と恐怖とかファンタジーは、密接な関連があるということなんです。 さらに、環境破壊が問題になったおかげで、自然との共存ということも視野に入ってきた。これもまた、ロマン主義の重要なテーマです。とくにドイツ・ロマン主義は自然と結びついていますからね、もともと自然崇拝という基盤があった。科学技術が進んだと言って、大震災が起これば津波は防げないし、原発事故で被害はかえって大きくなった。科学技術が災害を防ぐよりも、災害を拡大してしまいかねないことを意識せざるを得なくなったんです。だからその後ますますエコロジーということが言われるようになりましたよね。 またまたニーチェの話になりますが、「神は死んだ」と。ところが人間は被造物なんですよ。自分で自分を造ったわけではない。昔の人は人間も世界も神が造ったと思っていればそれでよかったけれど、もうそんな言い訳も通用しなくなった。だから人間の心とか精神とか、じつは肉体そのものも、分解してつぶさに調べて理解するなんていうことはできっこないんです。AIがどこまで人間に近づくかというのも、認知の問題ですから。じっさい、そんなことが問題になるということは、人間が造ったAIでさえ、もはや人間の認識の範疇からはみ出してしまっているということなんですよ。自分自身も他人も、神がいない以上、啓蒙主義の光をあてれば万事解決・・・なんてわけがないんです。だから、影の部分、闘争本能とか破壊衝動とかいったような、一般には悪とされることにも目を向けて、しかしそれはあくまで認知の問題であることを前提として、とらえる姿勢が必要なんじゃないかと思います。 (Hoffmann) 引用文献・参考文献 「フランス幻想文学史」(クラテール叢書8) マルセル・シュネデール 渡辺明正・篠田知和基監訳 国書刊行会 Diskussion Parsifal:これはこれで面白いね。いろいろな作家名が出てくるけれど、知識の羅列だけではない、ちゃんと論じている。 Hoffmann:マリオ・プラーツもいいけど、これがモンタギュー・サマーズあたりになると、それこそ知識を開陳するだけで終わっちゃうんだ。 Klingsol:アカデミズムに毒されていないと感じたな。それで自分の立ち位置を明確にしているから、ちょっと意見を異にするところでも好感が持てるよね。逆にモンタギュー・サマーズはあまりにもディレッタントで、その見解はかなり偏向している。歴史的な価値は否定できないけど。 Kundry:この本は月報代わりに、この本のなかで取り上げられている作家の作品の「翻訳書誌」がついているんですね。もちろん、1987年の出版時点の情報ですが、これは役に立ったんじゃないですか。 Hoffmann:いま見たら、鉛筆でしるしが付けてある(笑) |